1918年,唐继尧让妻妾以打麻将的名义,将手下庾恩旸的妻子钱秀芳骗到家里。还没打几圈,唐继尧就毫不避讳的对她表示自己楼上有些古董,咱俩一起去欣赏一下。

1918年初春的昆明城笼罩在军阀混战的阴云中,云南督军唐继尧坐在太师椅上闭目养神。

这个手握重兵的男人刚刚平定省内反对势力,正是志得意满之时。

他捻着八字胡盘算着,目光扫过案头那份关于第三军军长庾恩旸的调令,嘴角突然浮现出意味深长的笑意。

唐继尧与庾恩旸的渊源要追溯到十五年前,1903年两个年轻人同船赴日本留学,在东京振武学堂同吃同住。

彼时唐继尧常对庾恩旸说:"将来咱们兄弟要是掌了权,定要在这乱世闯出名堂。"

谁曾想一语成谶,唐继尧果真在护国战争中崭露头角,如今稳坐云南头把交椅。

他没有忘记老同学,特意提拔庾恩旸做了第三军军长,还兼任督军府参赞,明眼人都看得出这是要栽培心腹。

变故发生在某个寻常午后,唐继尧带着亲兵造访庾府,说是要与老友切磋棋艺。

两人在梧桐树荫下摆开棋盘,正杀得难解难分时,忽闻环佩叮咚。

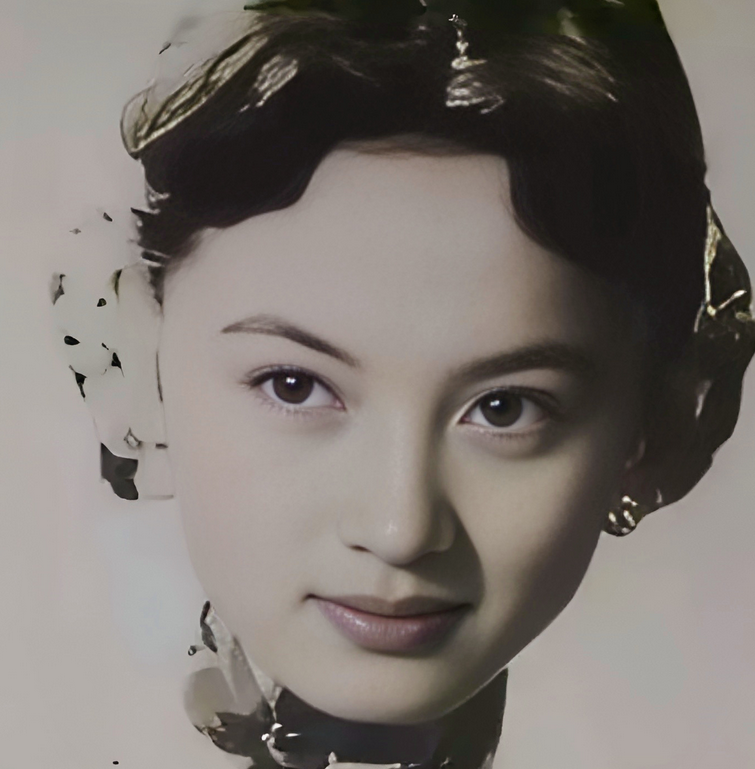

只见回廊转出个穿藕荷色旗袍的女子,乌发松松绾着,眉眼似画中走下来的人物。

庾恩旸起身介绍这是新过门的妻子钱秀芬,唐继尧手里的棋子"啪嗒"掉在青石板上。

自那日起,督军府往庾家送东西的车马就没断过。

绫罗绸缎、洋货钟表流水似的抬进门,说是犒劳功臣家属。

钱秀芬起初还推辞,但架不住督军夫人三天两头亲自来请。

第一次踏入督军府西花厅时,她特意穿着半旧蓝布衫,鬓角插朵素银簪子。

可麻将桌上那几位姨太太谁不是人精?二太太摸着翡翠镯子说:"妹子这双手真该戴缅甸玉。"三太太立刻接话:"督军前日还说库里有对冰种镯子没主儿呢。"

牌局进行到第三圈,外头忽然传来军靴声。

唐继尧大步流星走进来,军装上的铜纽扣在阳光下晃得人睁不开眼。

他径直坐在钱秀芬身后的太师椅上,说是要观战助兴。

钱秀芬感觉后颈汗毛都竖起来了,那人身上雪茄味混着枪油味直往鼻子里钻。

她借口头晕想回家,唐继尧却拦住去路:"楼上藏着几件宋代官窑,弟妹赏个脸掌掌眼?"

钱秀芬攥着帕子的手直发抖,抬眼望向几位姨太太。

大太太低头数筹码,二太太忙着吃碰,三太太干脆哼起小曲。

她这才想起外头传言:去年有个副官跟二太太眉来眼去,被唐继尧绑在练兵场,硬逼着二太太开枪。

枪响后副官还没咽气,唐继尧抄起盒子炮补了两枪,连二太太的天灵盖都掀了。

从那天起,钱秀芬的噩梦就没断过。

督军府的车马天不亮就堵在庾家门口,八个姨太太轮番来请。

有回钱秀芬实在推脱不过,跟着五姨太去听堂会。

戏唱到《游园惊梦》时,唐继尧突然从后台转出来,说要带她看新到的西洋镜。

钱秀芬夺路而逃时崴了脚,听见身后传来冷笑:"跑得了初一跑不过十五。"

转年开春,庾恩旸接到调往贵州的密令。

临行前夜,他在书房来回踱步,最后把配枪交给妻子:"若是遇到难处..."话没说完就被敲门声打断,督军府送来两箱云土说是路上打点用。

谁也没想到,庾恩旸的马车刚出昆明城三十里,就在碧鸡关遭了冷枪。

消息传来时钱秀芬正在佛堂诵经,手里的念珠"哗啦"散了一地。

丧事办得潦草,灵堂里白幡都没挂满七天。

头七那日深夜,督军府的汽车直接开进庾家后院。

唐继尧披着黑呢大氅站在月洞门下,身后跟着八个挎枪的卫兵。

钱秀芬抱着丈夫的牌位不撒手,听见那人说:"现在云南谁敢动你?"话音未落,牌位"咣当"摔在青砖上裂成两半。

钱秀芬住进督军府那日,昆明城下了场倒春寒。

老百姓看见八抬大轿绕着城墙转了三圈,都说唐督军娶九姨太比娶正房还排场。

新房里摆着整套酸枝木家具,最显眼处供着尊鎏金菩萨。

钱秀芬摸着微隆的小腹苦笑——三个月前那个雨夜,唐继尧带着卫兵闯进庾家时,佛堂的烛火被风吹得明明灭灭。

往后的日子就像泡在黄连水里,钱秀芬给唐继尧生了两个孩子,却始终闭门不出。

其他姨太太背地里嚼舌根:"装什么贞洁烈妇,还不是爬了督军的床。"

她们不知道,九姨太房里常年供着尊无名牌位,每逢初一十五就添新供果。

唐继尧的好日子也没过多久,1922年顾品珍打回云南,这位不可一世的"云南王"带着残部逃往香港。

临行前他要把钱秀芬塞进汽车,却被一柄剪刀抵住喉咙。

曾经杀人不眨眼的军阀竟软了膝盖,灰溜溜独自逃命去了。

后来听说他在香港染了恶疾,咳血咳了三个月,死时身边半个亲信都没有。

昆明城的茶馆里,说书先生最爱讲这段往事。

惊堂木一拍:"这就叫天道好轮回!"茶客们嗑着瓜子追问后续,却没人知道钱秀芬带着孩子去了哪里。

只有庾家老宅的看门人说,每年清明总有个戴黑纱的女人,在废墟里一坐就是一整天。

人民车夫

唐继尧