1948年冬天,平津战役前夜,毛泽东接到了一张只有十二个字的纸条,写这纸条的,是他早年的老师符定一。

内容直白:“先武攻天津卫,后文取北平城。”毛泽东看完后沉默良久,这句话看着简单,其实藏着巨大的战略矛盾。

打还是不打?先打哪?怎么打?这张纸条一下子改变了解放战争华北战场的节奏,也彻底影响了北平的命运。

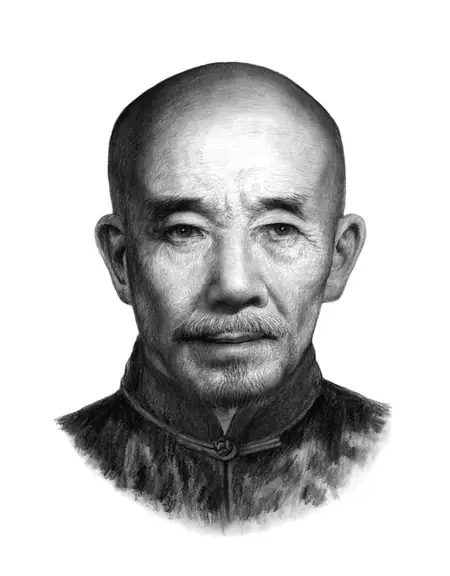

符定一是湖南衡山人,生于1877年,1912年,他在长沙创办了省立第一中学,毛泽东考进来后,第一篇入学作文就让符定一惊掉下巴。

那时毛泽东才19岁,写的那篇《论教育与实业》写得有板有眼,句句铿锵。

符定一一眼看出这是个不一般的学生,还送了他一套《资治通鉴》,从那以后,两人关系就不一般了,可以说,这位老师对毛泽东的世界观、历史观有不小影响。

时间来到1948年秋,北平局势越来越紧,国民党傅作义部队驻守北平,人数不少,战力还算完整。

华北野战军准备攻打这个心脏城市,但怎么打成了摆在中共中央桌上的难题。

此时,符定一被秘密从北平转移到了西柏坡,老先生一路颠簸,抵达后住进了中共中央安排的住所。

那天晚上,他见了毛泽东、周恩来,说了很多,离开前,他把那张写着十二个字的纸条交给了周恩来。

第二天,毛泽东召集了一场连夜会议,出席的,有聂荣臻、林彪、罗荣桓这些重量级人物。

会上分成了两派,有人主张直接拿下北平,认为北平士气低落,一打就垮;另一派则觉得天津才是关键,攻下天津才能堵住傅作义后路,争议很大,这张纸条正好插在了争论的刀口上。

毛泽东反复琢磨这十二个字,考虑的不是一城一地的得失,他更想知道这仗要怎么打,才能既赢了军心,又赢了民心。

打北平,成本低,风险也低,但代价可能是文物、古城的毁灭,天津虽是硬骨头,可一旦啃下去,傅作义就没地方跑了。

符定一这纸条看似军事建议,其实里头更多是政治考量,毛泽东看得明白。

天津是门户城市,一旦拿下,北平就成了孤城,傅作义虽然人多,但士气涣散,后方又无依靠,很容易接受谈判。

而且,北平不一样,是老百姓心里的文化象征,毛泽东说过:“北平得下来,要的是一个文。”

1月14日凌晨,天津战役打响,林彪带着东北野战军部队打得极猛,只用了不到30个小时,就全歼国民党守军13万人,俘虏了守将陈长捷。

这一战打得干净利落,把傅作义彻底吓住了,他明白,北平守不住了,再拖,只能等死。

于是他悄悄让女儿傅冬菊,去和解放军搭上线,几轮接触下来,傅作义同意接受和平改编,北平保住了。

1949年1月31日,北平城安然无恙,天安门广场上没有一枪一弹,傅作义部队撤出城内,换上了解放军军装。

故宫没受损,古城没塌,老百姓家里的水缸都没被碰一下,毛泽东很高兴,他说:“这一仗,不是枪打赢的,是心打赢的。”

符定一收到北平和平解放的消息后,眼泪一下子下来了,他后来回忆:“那十二个字不是神机妙算,是我几十年看中国,看人民,看这场战争的判断。”

有人问他怕不怕得罪将领,他说:“我怕孩子没书读,怕故宫塌了,怕老百姓在城里死。”

那之后,毛泽东特意去看望了符定一一家,有人记录下那次见面,毛泽东笑着对老师说:“老师立大功了。”

符定一只是摆摆手,说:“你听我这老头一句话,我就放心了。”两人都没有多话,握了握手,这一幕后来被写进很多回忆录里。

符定一没有什么军职,也不是军人,他只是个读书人,但他的判断,改变了战争的路径。

他不是运筹帷幄的将军,但他用一个文化人的视角,为战争加上了另一种选择的可能。

这件事在后来被称为“北平模式”,意思就是先打心理战,再打协议战,最后用最小代价达成最大结果。

这套打法在解放成都、新疆、兰州等地又用了一遍,效果都不错。

可以说,平津战役之后,中国共产党在战争策略上,彻底走上了一条“打政治仗”的路子。

不过也有人提过不同意见,有些将领觉得天津战太凶险,万一失利,整个华北战局就可能崩了。

还有人说,傅作义起义靠的不只是攻天津,更是内部的策反,也对。可谁也不能否认,天津要是没打下来,傅作义可能压根不谈。

从这件事也能看出毛泽东的一个特点:他愿意听不同的声音,别人眼里一个退休老校长的建议,他拿来当成战略参考,这在当时,是很罕见的事,但毛泽东知道,符定一这个人,不说废话,说话有分量。

平津战役过后,符定一被调到中央文史馆担任馆长,继续搞他喜欢的文史研究。

1958年去世时,他一直住在北京的一间旧屋里,很多人不知道,这位看起来普普通通的老先生,曾用十二个字,改变了一座城市的命运。