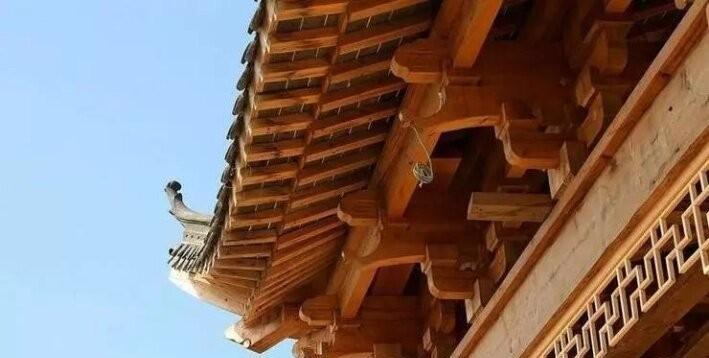

提到中国古建筑,榫卯结构的光环几乎无人不晓。它支撑起斗拱飞檐,构筑了我们想象中的殿宇楼阁。不过,在榫卯被奉为木构智慧的圭臬之前,一种同样古老、甚至可能原理更基础的木构技术,却似乎悄悄隐没在了历史深处。它,就是“井干式”结构。 它究竟是什么?其实就是用圆木或方木,层层交错叠加,在转角处砍削或开槽,让木材相互咬合,以此构成承重的墙体。因其形态酷似古代水井的木结构井壁支护而得名,直观、朴实,甚至带点“笨拙”。 那么它真的比榫卯更早吗? 从营造逻辑上看,将木头直接叠垒成墙,似乎比精确计算和制作榫头、卯眼,显得更为“原始”和直观。采用这种方法的建筑,仅依靠木材自身的层叠和咬合来承重和围护,一体完成。 不过,考古发现,却让这个“谁更早”的答案变得相当复杂,甚至有些挑战人们的惯性认知。 远在距今约七千年的浙江余姚河姆渡遗址,考古学家发现了大量用于建造干栏式房屋的木桩、木板和木梁,并且,清晰辨认出了多种榫卯构件的雏形。 这有力证明,至少在那个遥远的年代,为了适应南方潮湿环境、将房屋抬离地面的干栏式建筑,已经开始运用榫卯技术,解决梁、柱、桩的连接问题。 那么,井干式就不是最早的吗?也未必。必须认识到,技术的发展并非只有一条直线。井干式和榫卯,很可能代表了古人应对不同自然环境、使用不同木材、满足不同功能需求的两种思路,它们或许在漫长的史前时代,曾在中华大地上并行发展,各有侧重。 井干式未必是榫卯在时间上的绝对“前辈”,但它无疑代表了木构建筑中,与梁柱框架体系截然不同的另一条重要技术路径。 事实上,井干式结构在中国古代,曾有过明确的、甚至相当高规格的应用。 汉代,是井干式应用的一个可考的兴盛期。在当时的墓葬中,出现了一种被称为“黄肠题凑”的特殊葬制。 它就是用加工规整的柏木或楠木心材(即“黄肠”),以木头的小头(即“题”)朝向墓室内的方向,层层平铺、叠垒、榫接,构成坚固的椁室壁,这本质上正是井干式技术一种极其规整、奢华的变体,是帝王和极少数高等级贵族才能享有的待遇。可见,在特定场景下,井干式因其坚实、封闭、用料考究,反而能彰显身份。 而且汉代的墓室壁画、画像石、明器模型中,也常见井干式结构的粮仓、望楼、院墙等形象,说明它在当时,是一种应用于多种建筑类型的成熟技术。 既然如此,为什么后来,我们眼中宏伟的、作为中国建筑文化符号的,几乎都是榫卯撑起的抬梁式或穿斗式框架,井干式反而变得踪迹难寻,甚至需要被“重新发现”? 历史的聚光灯,似乎更偏爱结构精巧、体系宏大的榫卯。井干式从主流建筑视野中的“淡出”,背后有着现实而深刻的原因。 最直接的一点,井干式结构对木材的消耗量相当巨大。它需要大量长度、径级相似的木材通体叠砌,才能围合成墙。随着中原地区人口增长,森林资源逐渐减少,这种“费料”的建造方式,其经济性自然受到挑战。 而更重要的,是它结构本身的局限性。 井干式墙体,既是承重结构,也是围护结构。这种特性,使得它在开辟大型内部空间、增加建筑层高、设置灵活门窗、追求建筑的通透感和丰富造型方面,存在天然的短板。它更适于建造尺度相对较小、功能较为单一的堡垒、仓储、或者山林木屋。 而以榫卯为核心的梁柱框架体系(抬梁式、穿斗式)则展现出巨大的优越性。 梁柱体系通过榫卯连接,将屋顶的荷载清晰地传递到梁、柱,再到基础上。墙体不再承担结构承重,而仅仅作为围护、分隔之用,即所谓“墙倒屋不塌”。 这种体系解放了墙体,不仅大大节省了木材,也为建筑内部赢得了更自由、更开敞的布局可能,更能满足宫殿、庙宇、官署、宅邸等复杂建筑,对于空间、等级、礼仪和形态美学的追求。这显然更符合社会发展和文化建构的需求。 这么一来,井干式,便逐渐从礼仪性和主流建筑的“庙堂”,慢慢退向了更具地域性和功能性的“江湖”。但它并非真的彻底消失,只是在主流建筑史的叙事中,被日益辉煌的梁柱框架体系遮蔽了光芒。 在东北林区、西南山区等森林资源依然丰沛、且需要坚固墙体御寒或防御的地区,井干式作为一种实用、坚固、保暖的乡土建造方式,其实一直保有顽强的生命力,如东北的“木刻楞”房屋,就是其延续和变体。它的建造,可能不再有“黄肠题凑”那样的显赫,却自有其地域适应性和价值。 所以,与其说井干式是一种“消失”的技艺,不如说,它是一种因材料、效率和文化选择,而发生了应用场景转移的技术。它古老,却又实用。我们今天重新审视井干式,看到的不应仅仅是一种古老的、似乎已被淘汰的技艺。 信源:“榫卯”怎么读?——从读音开始,了解中国科技馆“榫卯的魅力”主题展览2018-10-27中国科学技术馆