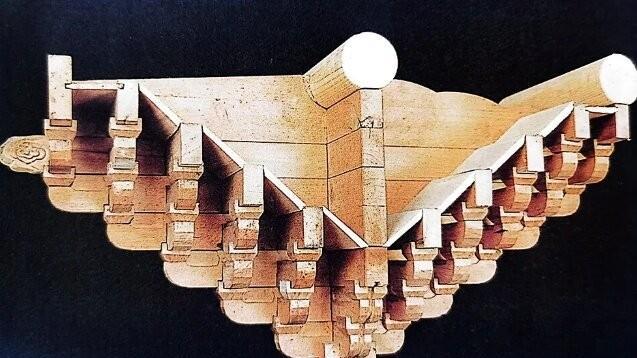

中国广袤大地上,矗立着无数经历风雨、甚至强震考验的古老木构建筑。 应县木塔千年不倒,紫禁城历经数次地震依然巍峨,人们不禁好奇,在没有现代钢筋混凝土的年代,古人是如何让这些庞然大物安然屹立的? 初看斗拱,像是小孩子搭积木,一块块木头(斗、栱、昂)相互咬合,层层叠加,没有钉子固定,也不用铆钉连接,全凭构件之间的榫卯关系。 简单说,“斗”是方形木块,“栱”是弓形短木,“昂”则是斜置的长木。它们组合起来,安放在柱头和额枋(横梁)之上,向上承托屋檐和屋顶的巨大重量,向下将力传递给柱子。 这套系统可不只是为了好看。它最核心的功能之一,就是增大屋顶的出檐距离,保护下面的木柱和墙体免受雨水侵蚀。 同时,它也是等级的象征,越是重要的建筑,斗拱往往越复杂、体量越大。但仅此而已吗?如果只看到这些,那就小看了古人的匠心。 实际上,这种纯粹依靠木材自身特性和构件巧妙搭接的方式,正是其结构强度的来源,每一处榫卯连接,都经过精密计算和手工打磨,确保严丝合缝。 这种看似“原始”的方法,却孕育了超越时代的结构理念,谁能想到,解决大跨度和承重问题的钥匙,竟然藏在一堆精心切割的木头块里。 当地震来袭,地动山摇,巨大的能量冲击建筑物,现代建筑多依靠刚性结构硬扛,试图纹丝不动,然而,中国古建,特别是使用了斗拱的木结构,走的是另一条路——以柔克刚。斗拱在这其中扮演了关键角色。 想象一下,地震波传来,整个建筑开始晃动。斗拱这套复杂的关节系统,就像是安装在柱子和屋顶之间的无数个“减震器”。各个构件之间并非完全锁死,而是存在一定的活动空间。当晃动发生时,这些木构件会相互挤压、错动、摩擦。 这个过程非常重要。构件间的摩擦和微小变形,有效地吸收和消耗了地震输入的能量,将其转化为热能散失掉。 进一步看,整个木结构框架,包括柱子、梁、枋和斗拱,形成了一个富有弹性的整体,即使发生较大位移,由于连接处的“柔性”,结构也不易瞬间断裂、崩塌。 它允许建筑在一定范围内“摇摆”,通过变形来适应外力,而不是直接对抗,这种“随波逐流”的智慧,对比那些追求绝对刚性的结构,有时反而更具生存优势。难道古人早就懂得了“耗能减震”的原理? 山西应县木塔,建于公元1056年,历经千年风雨和至少七次有记载的地震,包括一次6.5级强震,至今矗立。 河北蓟县独乐寺观音阁,建于984年,也曾经历数次大地震考验,这些活生生的例子,无疑是斗拱结构抗震性能的最好证明,这绝非偶然或仅仅是幸运。 现代科学研究也证实了这一点,工程师们通过计算机模拟和振动台试验发现,带有斗拱的木结构模型在模拟地震中表现出良好的耗能能力和延性。 试验中,斗拱节点处构件的相对滑动和转动,显著降低了地震对主体结构的冲击,数据不会说谎,古老的经验闪耀着科学的光芒。 当然,我们也要看到,斗拱并非万能药,建筑的整体布局、地基处理、材料选择、后期维护等因素,都对其抗震性能有影响。 而且,斗拱本身也在演变。到了明清时期,部分建筑的斗拱装饰性增强,结构作用有所减弱。但这并不妨碍我们认识到,在其结构功能最为凸显的时期,斗拱体系所蕴含的抗震理念是极其先进的。 对比之下,一些看似坚固的砖石结构,在强震面前反而可能因为缺乏韧性而更快倒塌。 中国古人基于对木材性能的深刻理解和长期实践,发展出这套独特的结构体系,不能不令人赞叹,这不仅是技术,更是一种哲学,顺应自然,利用材料特性,而非强行对抗。