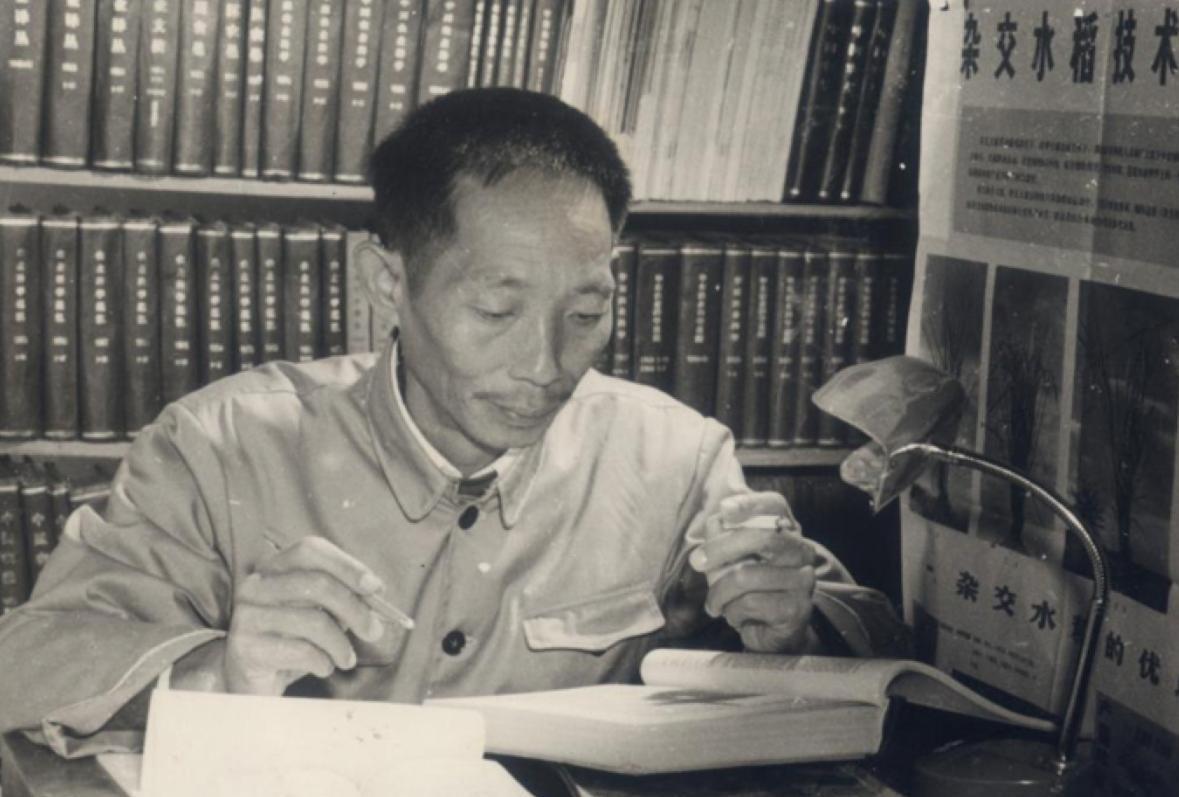

袁隆平和华国锋最后一次见面,握手半小时没松开,临别华赠4字 “华老,我来看您了!”2006年盛夏的北京,当76岁的袁隆平推开门时,85岁的华国锋颤巍巍站起身。那双布满老年斑的手刚触碰到对方,就像磁石般紧紧相扣,窗外的蝉鸣仿佛突然静默,时光倒流回半个世纪前湘江畔的初见。 1949年的湖南安江农校,29岁的袁隆平正在稻田里弯腰记录数据,忽然听见田埂上传来浓重的山西口音:“后生仔,你这稻穗子怎么稀稀拉拉的?”时任湘阴县委书记的华国锋蹲下身,抓了把泥土在掌心搓捻。袁隆平抹着汗解释:“现有的苏联无性杂交理论有问题,我正在摸索新法子。”当时谁也没想到,这次偶然的田间对话,竟埋下了改写中国农业命运的种子。 十年后的长沙农科大会,华国锋作为湖南省委书记坐在主席台上。台下有人递上报告:“袁隆平又在搞资产阶级的摩尔根遗传学,应该……”话未说完就被华国锋抬手制止。他仔细翻阅着杂交水稻的初期数据,突然用钢笔在文件空白处批注:“科学探索需要包容,立即成立专项研究组。”正是这行遒劲的批语,让袁隆平团队在政治风云中站稳了脚跟。 1975年的春天来得格外迟。北京农业部大楼前,袁隆平裹着棉大衣来回踱步,推广申请又一次石沉大海。同行的陈洪新突然拍腿:“给华副总理写信!”深夜的煤油灯下,他们用冻僵的手写下四页汇报信。三天后,国务院办公厅的电话惊醒了湖南招待所:“华副总理要见你们!”据说华国锋看完信件,连夜召集农口干部开会,拍着桌子说:“天大的事也要给粮食让路!” 在国务院划拨的150万专项经费支持下,袁隆平带着团队转战海南。当地农民起初不信“野败”能结穗,有个老农当面揶揄:“袁老师,你这稻子要是能亩产八百斤,我请你吃三年文昌鸡!”结果第二年秋收,金灿灿的稻浪让老农瞪圆了眼。袁隆平后来总爱提起这段往事:“那锅文昌鸡的香味,比任何奖状都实在。” 2004年央视演播厅里,当“感动中国”颁奖词响起时,袁隆平第一个想到的却是山西某处四合院。他拨通电话:“华老,这个奖该有您的一半。”电话那头传来爽朗的笑声:“我不过是个递梯子的人,真正登高望远的是你们这些科学家。”两年后北京重逢时,华国锋特意换上藏青色中山装,书房里摆着最新版《中国水稻种植区域图》——尽管视力已经模糊,他仍坚持每周让秘书读农业简报。 临别时刻,华国锋用颤抖的手写下“贵在创新”四个大字。袁隆平发现宣纸右下角有滴晕开的墨迹,像极了当年海南稻田里的晨露。2010年长沙杂交水稻研究中心落成时,这四个字被镌刻在大厅汉白玉墙上,阳光透过玻璃穹顶洒在字迹上,恍若两位老人未说完的叮咛。 从洞庭湖畔到南海之滨,从政治风暴到科技攻坚,这对相差九岁的忘年交用四十年光阴诠释了何为“同志”。他们一个在庙堂之上守护火种,一个在阡陌之间播种希望,最终让中国人的饭碗盛满了自己的粮食。那些握在一起的手、写在一处的字、落在田间的汗,早已化作金黄的稻穗,在每阵秋风中沙沙诉说着往事。

董绍山

水稻之伯与水稻之父[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

读书悟道

伟人的眼界是超前的,华主席在70年代给予杂交水稻之父袁隆平了全力支持,杂交水稻有今天为中国世界的贡献不能不提华国锋。

海上明月 回复 05-28 18:15

难能可贵

顺应自然

华老功不可没

文渊亭阁 回复 05-28 06:42

华主席功不可没!!!

用户14xxx79

两位伟人

用户13xxx07

两个伟人值得人民怀念

闻辉

让国人温饱的大贡献者

城梓树

袁和华都是实打实干实事的人,两位是知己,令后辈敬仰。

濮师915

伯乐与千里马!

楚天龙吟

敬礼!

用户10xxx77

感谢两位老人

秋风

西方的什么🐩屁科学家都无法跟水稻之父袁隆平比!民以食为天!

一棵大树

英明领袖华主席,功勋卓著留青史!

用户10xxx73

2006年袁隆平76岁,按这推算袁是1930年出生的,但后面又写1949岁袁隆平29岁。这小编连小学二年级的数学水平都没有。

用户10xxx93

袁老1950年开始农业科技研究,我看过一部电影《袁隆平》。

悟者(范维)

除了粉碎“四人帮”,华主席全力支持袁隆平水稻研究及粮食增产、稳定、为中国作出了不可磨灭的突出贡献!

余炜

厚道人华主席