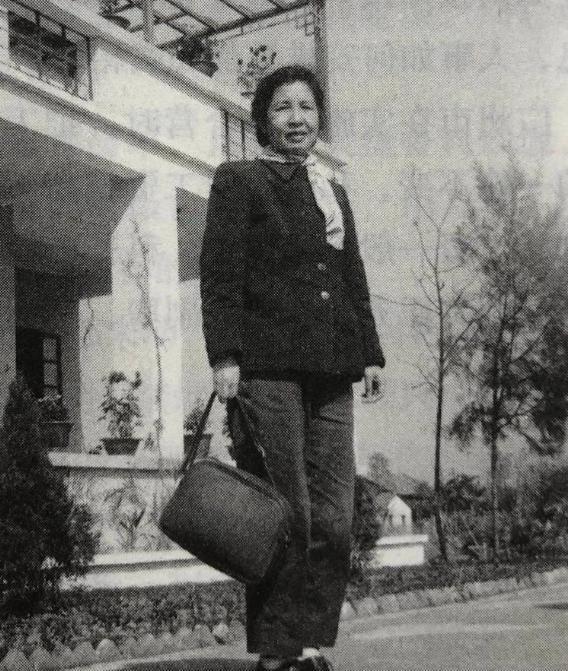

1998年,陶斯亮和哥哥石来发的合影,一母所生,但命运判若天渊 “这张照片最右边是陶斯亮?她哥咋像个老农?”1998年深秋,井冈山龙潭景区茶摊前,两位游客盯着刚冲洗出来的合影嘀咕。照片里穿米色套装的陶斯亮与粗布衣衫的石来发并坐,两个身影仿佛跨越时空的镜像。谁能想到,这竟是同母所生的兄妹? 他们的母亲曾志,在1928年隆冬的山风里做过最艰难的抉择。井冈山黄洋界哨口飘着雪粒子,刚分娩完的曾志裹着单薄棉被,怀里婴儿的啼哭刺破寂静。国民党第三次“会剿”的枪声已在山下炸响,前夫夏明震牺牲时的血迹尚未干透。“孩子留山上还能活,跟着部队必死。”接生婆赖凤娥接过襁褓时,曾志咬破嘴唇没掉一滴泪。这个被取名为石来发的男婴,注定要在山民的竹背篓里颠簸长大。 革命者的血脉传承总带着时代烙印。石来发八岁那年,养父战死沙场的消息和养母病逝的噩耗接踵而至。村民记得那个瘦小的身影:天不亮就蹲在灶前添柴,晌午跟着大人下田插秧,傍晚挨家送还借来的半碗糙米。1951年冬,时任井冈山区副区长的柳辛林在茅坪村找到他时,这个23岁青年正赤脚踩在结冰的水田里挖藕。“我有爹娘,井冈山就是家。”当生母曾志提出接他去广州,石来发攥着沾满泥巴的裤腿,说出的话让在场干部都红了眼眶。 而陶斯亮的命运轨迹,恰似革命火种在新时代的延续。1941年延安窑洞里的婴儿啼哭,惊飞了枣树枝头的麻雀。这个在父母膝下长大的幺女,五岁就跟着警卫员杨顺清穿越封锁线。1946年深秋,当陶铸在张家口见到失散三年的女儿时,小丫头正攥着杨叔叔用子弹壳做的拨浪鼓。“我要当医生救人。”多年后陶斯亮报考军医大学的选择,或许正源于战火中见过的太多生离死别。 曾志的四个孩子犹如时代长卷的四个注脚。二儿子曾春华在沈阳化工厂研制炸药时,石来发正在井冈山巡护烈士墓;小女儿陶斯亮穿着白大褂抢救伤员时,她未曾谋面的三哥或许正在福州某条巷弄里修补竹篾。1985年重阳节,75岁的曾志拄着拐杖登上八角楼,石来发默默替母亲拂去石阶上的落叶。山下游客喧闹声隐约传来,母子俩谁都没提“如果当年”。 那张引发热议的合影背后,藏着更深的时代密码。陶斯亮的浅口皮鞋踩过人民大会堂的大理石地面,石来发的草鞋丈量过井冈山每寸红土地。当妹妹在学术论坛阐述城镇化建设时,哥哥正给游客讲述红军挑粮小道的故事。看似迥异的人生,却在1998年那个秋日产生奇妙共鸣——陶斯亮坚持要在龙潭瀑布前合影,石来发特意换上过年才穿的中山装。 历史洪流中个体的选择往往比想象中更复杂。石来发拒绝城市生活并非愚钝,他比谁都清楚:守护1800座无名烈士墓,就是在延续父母那代人的信仰。陶斯亮选择从医参政也不是偶然,她办公室墙上始终挂着杨顺清送她突围时用的牛皮水壶。这对兄妹的命运差异,恰似井冈山毛竹与白桦——同沐风雨,却长成不同姿态。 2002年深冬,85岁的陶斯亮再次回到井冈山。石来发早已过世,照片里的粗布中山装整齐叠放在烈士纪念馆玻璃柜中。山风掠过苍松,她忽然读懂哥哥当年那句话的深意:“守山人守的不是山,是魂。”