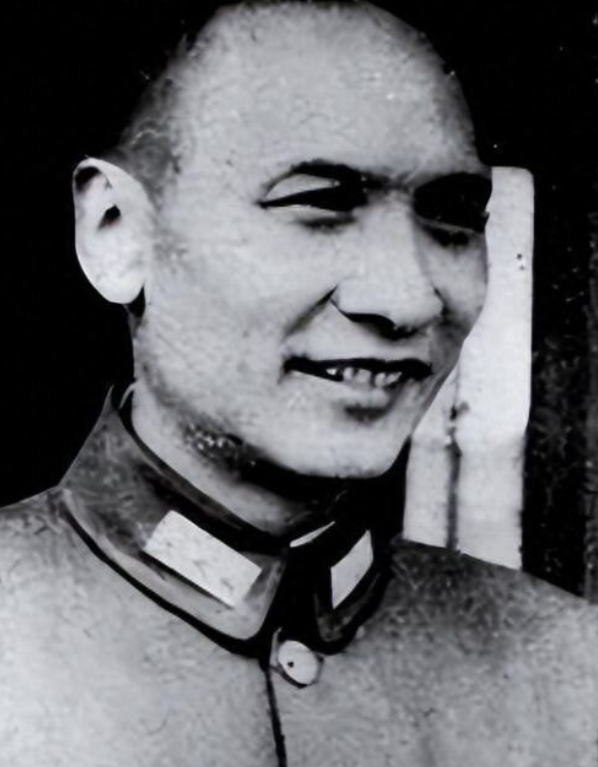

1933年,中共陕西省委书记杜衡被捕后叛变,供出了梁德元。梁德元预感事情不妙,嘱咐身边人,如果我被捕牺牲,把我的头割下,放在脸盆里,顺着黄河飘,我便可以回山东老家了...... 1933年,中国正处于革命与反革命激烈交锋的年代。中共在各地建立根据地,与国民党展开殊死斗争。就在这一年,陕西渭北革命根据地却因一场叛变而陷入危机。杜衡,陕西富平人,1925年加入中国共产党,凭借敏锐的头脑和组织能力,逐步升任中共陕西省委书记。然而,1933年7月28日,他在一次秘密会议中被国民党特务逮捕。面对酷刑,他没能守住底线,供出了大量党内机密,其中包括梁德元的身份。这次叛变,直接导致了渭北根据地的重大损失。 梁德元,山东人,具体生平在史料中记载不多,但他却是渭北革命根据地的重要人物。他远离家乡,投身陕西的革命事业,参与组织农民运动和游击队,与群众打成一片,赢得了广泛信任。杜衡叛变的消息传开后,梁德元意识到自己处境危险。他曾对身边的同志留下遗愿:“如果我被捕牺牲,把我的头割下,放在脸盆里,顺着黄河漂流,我就能回山东老家了。”这句朴实的话,透露出他对家乡的深切眷恋,也展现了他对革命无怨无悔的信念。 杜衡的背叛像一颗炸弹,炸开了渭北根据地的防线。国民党迅速反应,“渭北剿匪司令”刘文伯调集六个团以上的兵力,对以武字区、心字区为核心的根据地发动围剿。战斗打得异常惨烈,革命队伍损失惨重。据史料统计,这次围剿中被捕的党员、团员和干部高达四五百人。面对敌人的强大攻势,红四团和渭北游击队被迫撤离,于1933年8月10日转移到耀县照金地区。梁德元在战斗中拼尽全力,最终被敌人俘获。敌人对他施以酷刑,但他始终沉默,最终被残忍杀害。 梁德元的遗愿被同志们铭记。在一个深夜,几名同志冒着风险取下他的头颅,用木制脸盆放入黄河。这不仅是对他心愿的尊重,更是对革命精神的传承。黄河水带着他的思念向东流去,也将他的故事刻在了历史的长卷上。 渭北根据地的失守并非革命的终点。红四团撤到照金后,逐渐壮大为红二十六军的核心力量,继续在陕甘边区坚持斗争。许多渭北的党员干部也转移到新的根据地,为革命的延续注入活力。渭北根据地虽然只存在了短暂的时间,但它在中共革命史上的意义不容忽视。它是陕西共产党人探索革命道路的一次尝试,也为陕甘边根据地的建立积累了经验和人才。 杜衡叛变后投靠国民党,参与反共活动,1949年逃往台湾,1965年病逝,背负着叛徒的骂名。刘文伯则继续为国民党效力,但随着1949年新中国成立,他的后续事迹少有人提及。而梁德元的牺牲,却成为激励后人的精神力量。他的遗愿和故事在民间流传,成了革命史上感人的一章。 这次事件带来的教训也很深刻。杜衡的叛变暴露了当时党组织在保密和应对危机方面的不足,也提醒后人革命斗争的复杂性。渭北的失守虽然令人痛心,但它并未浇灭革命的火种,反而推动了陕甘边根据地的崛起。这片土地上的斗争,最终为中国革命的胜利奠定了基础。 梁德元用生命诠释了忠诚与牺牲。他的遗愿不仅是个人的情感寄托,更是对革命理想的坚守。在那个年代,无数像他一样的普通人,用鲜血和生命换来了今天的和平。他们的故事告诉我们,革命的道路从来不是坦途,每一步都浸透了汗水和泪水。 从更广的视角看,渭北根据地的兴衰是中国革命的一个缩影。它反映了那个时代共产党人面临的艰难选择和不屈斗志。梁德元的头颅漂向山东,或许没能真正回到故乡,但他的精神却穿越时空,留在了每一个铭记历史的人心中。

鉴山沮水

你不了解党史在这里胡说啥哩?

论语 回复 05-21 14:52

那你说点了解的听听呗

老强

叛徒用病逝,你TM疯了吧?

雨巷 回复 05-22 07:04

确实用词不当

ghost xp

烈士永垂不朽!