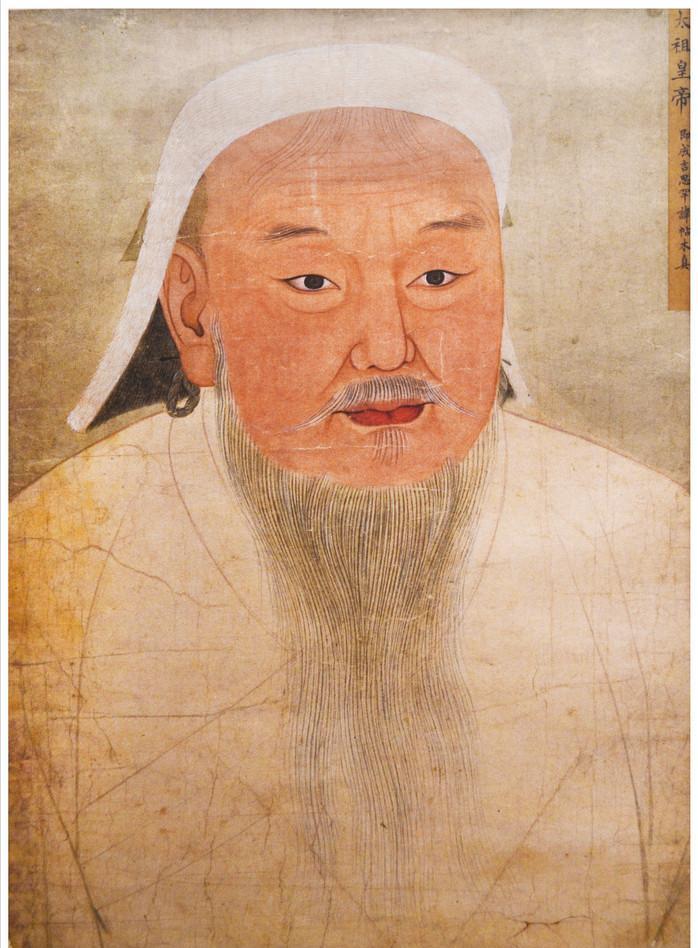

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来! 北京城的秋天总是带着几分凉意,马路边的梧桐叶子打着旋儿往下落。 1952年这天晌午,北大考古系教授史树青骑着辆二八自行车往朋友家赶,车筐里还放着刚买的槽子糕。 路过长安街拐角时,他的车轱辘被个旧木箱绊了下,抬眼就瞧见个四十来岁的妇女蹲在路边,面前摆着几卷泛黄的画轴。 老史把车支在电线杆旁,拍打着中山装上的灰凑过去。 他这辈子就好这口,见着老物件就走不动道。 蹲下身翻看时,最边上一幅卷轴的裱糊都开裂了,露出里头发脆的宣纸。 轻轻抖开半尺,画里是个戴白狐皮帽的老者,眼角的皱纹像刀刻似的,胡须根根分明。 老史心里咯噔一下,这眉眼跟台北故宫那幅成吉思汗画像活脱脱一个模子刻出来的。 卖画的妇女裹着蓝布头巾,见老史盯着画发愣也不催问,自顾自拿鸡毛掸子扫着画轴上的灰。 老史摸出怀里的放大镜,凑近了看那画纸的纹路。 纸是元代特有的桑皮纸,墨色沉着不浮,衣褶线条带着蒙古画师惯用的顿挫笔法。 最绝的是题款处盖着方朱砂印,虽说模糊了,但能辨出是"大元内府"四个篆字。 "大姐,这画打哪儿来的?"老史问得小心翼翼。 妇女撩起眼皮打量他,反问:"您是哪位?"听说对方是北大教授,这才打开话匣子。 原来她夫家祖上出过北洋时期的蒙古宣慰使,这画是当年蒙古王爷送的谢礼。 如今家道中落,留着这些老物件既不懂欣赏又占地方,这才拿出来换几个饭钱。 老史浑身上下摸遍口袋,统共就翻出三块钱。那年头猪肉才八毛一斤,三块钱够买半扇排骨。 妇女却摆摆手:"您要真识货,白拿走都成。"最后还是老史硬把三块钱塞进她装画的木匣里。 抱着画往家走的路上,老史感觉怀里像揣着个火炉,后背都沁出汗来。 当晚台灯底下,老史把画平铺在书桌上细瞧。 成吉思汗的画像本就稀罕,这位蒙古大汗生前立过规矩,不许画师给他留影。 眼前这幅据考证是忽必烈追封祖父时,凭着老臣口述画的。 画中人慈眉善目,倒像是寻常人家老爷子,全然看不出是弯弓射大雕的草原雄主。 老史越看越心惊,连夜给国家博物馆的老同事打电话。 隔天故宫的专家们戴着白手套围作一团,有人拿镊子夹起画纸闻墨香,有人举着紫外线灯照纤维。 最后还是启功先生拍板:"错不了,元朝宫里的手艺。"这话一锤定音,这幅画就成了现存最早的成吉思汗真容。 其实老史跟成吉思汗的缘分,还不止这一桩。 1998年开春,国家博物馆来了个河北老农,挎着个蓝布包袱非要见领导。 包袱里是块金灿灿的腰牌,上头刻着弯弯曲曲的蒙古文。 当值的年轻干事瞄了眼就说是假货,正巧老史路过,抄起腰牌对着阳光一照,惊得山羊胡直颤,这分明是成吉思汗调兵用的虎头金牌! 老农说这牌子在自家地窖藏了半辈子,早些年有人出八千块他都没舍得卖。 博物馆领导觉得要价太高,老史急得直跺脚,连着半个月跑档案室查《元史·舆服志》,最后在《兵志》里找到一模一样的图样。 这块金牌后来被定为国家一级文物,现在还在通史展厅里摆着。 老史这双火眼金睛,那可是打小练出来的。 十几岁在琉璃厂转悠,花两毛钱淘到丘逢甲的真迹;六十年代越王勾践剑出土,三十出头的他就跟郭沫若这些泰斗平起平坐搞鉴定。 别人说他这是天赋,他却总念叨:"哪有什么神眼,不过是肯下笨功夫。" 就像那幅成吉思汗画像,老史捐给国家时连捐赠仪式都没要。 有人替他算过,那画搁现在少说值个把亿。 可老爷子嘿嘿一笑:"要搁我屋里挂着,顶多是个摆设。进了博物馆,千万人都能瞧见老祖宗的模样,这买卖不亏。" 如今在国家博物馆《古代中国》展厅,那幅泛黄的画像前总围着不少蒙古族同胞。 画里的成吉思汗目光温和,全然不像史书里写的"灭国四十"的杀神。 有回老史拄着拐杖来看展,听见个小姑娘问妈妈:"这老爷爷看着好面善啊?"老爷子站在人群后头眯眼笑,脸上的皱纹跟画中人倒有几分相似。 信息来源: 《元史·太祖本纪》中华书局点校本 台北故宫博物院《元代帝后像册》考释 内蒙古社科院《成吉思汗文化研究》论文集