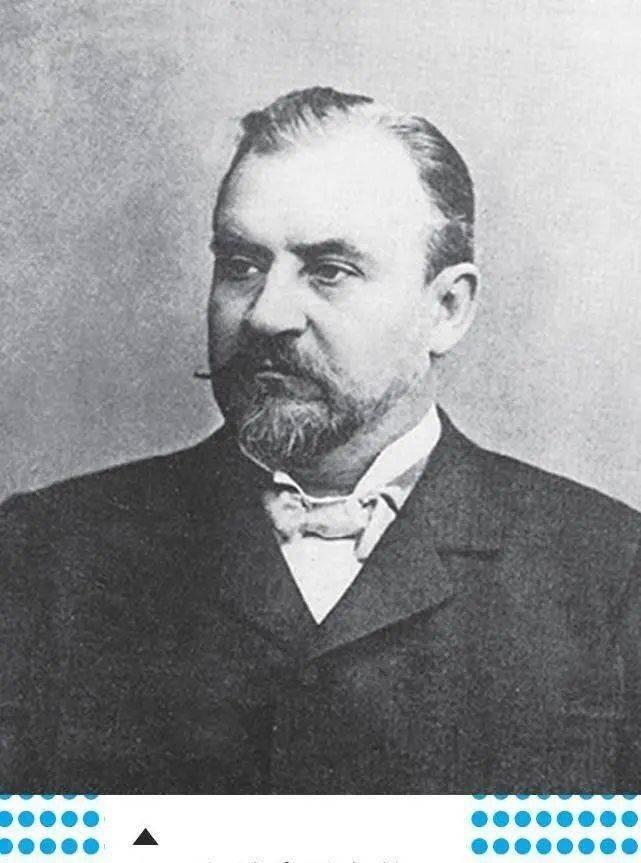

1879年,俄国科学家在忙完一天的工作后,不洗手就开始吃饭了,结果他发现,自己吃的牛排和沙拉里,竟然有种奇怪的甜味,正是这个意外发现,让他有了一个在今天非常流行的发明…… 康斯坦丁·法利德别尔格,1850年12月22日出生在俄罗斯坦波夫,一个学术气息浓厚的家庭。父亲是利夫兰来的路德教徒,母亲则是俄罗斯东正教徒。他小时候在塔尔图长大,那里以学术传统和塔尔图大学闻名。从小耳濡目染,他对科学产生了浓厚兴趣。19世纪70年代,他漂洋过海来到美国,加入了巴尔的摩的约翰·霍普金斯大学,在著名化学家伊拉·雷姆森的实验室里搞研究。那时候的他,可能没想到,自己会因为一个“坏习惯”名垂青史。 法利德别尔格在实验室里研究的是煤焦油衍生物,这种东西听起来高大上,其实是煤气工业的副产品,里面藏着不少化学宝藏。他那段时间专注于一堆复杂化合物,尤其是o-甲苯磺酰胺的氧化反应。1878年6月的一天,他忙完实验,饿得不行,直接回家吃饭去了。关键是,他没洗手!结果咬了一口面包,甜得让他怀疑人生;喝了一勺汤,还是甜的。他马上反应过来,这甜味八成跟实验室的化学物质有关。洗干净手再尝,甜味没了——答案就在他手上残留的化合物里。 当天晚上,他顾不上休息,跑回实验室开始排查。他小心翼翼地测试白天接触过的每一种物质,最后锁定了一个家伙:邻磺酰苯甲酰亚胺。这玩意儿甜度是蔗糖的300到500倍,还没热量!他和雷姆森一起研究,确认了它的化学结构。1879年,他们在《美国化学期刊》上发表了论文,正式把这东西命名为糖精。法利德别尔格不是那种只埋头研究的书呆子,他很快就看到了糖精的潜力,琢磨着怎么把它变成赚钱的生意。 1884年,法利德别尔格在德国申请了糖精的生产专利,后来又在美国拿了好几个专利。他先在德国马格德堡附近建厂,随后在美国也开了工厂。糖精成本低、甜度高,很快就火了,饮料、糕点里都能见到它的影子。他靠这个发了家,事业风生水起。不过,这事儿也惹了点争议。雷姆森觉得糖精是实验室的共同成果,自己没被公平对待;法利德别尔格则认为,发现是他的,商业化也是他一手操办。两人闹得不愉快,但这没挡住糖精的流行。 糖精真正在全球火起来,还是因为第一次世界大战。那时候糖稀缺,糖精成了救星,咖啡、茶、罐头里都加它,需求一下炸了。战后,它的应用更广,连牙膏、漱口水都用上了,因为它不伤牙,牙医都点赞。糖尿病患者也靠它享受甜味,不用担心血糖飙升。可以说,糖精让不少人的生活甜了一点。 不过,糖精也不是一帆风顺。20世纪初,美国农业部查它是不是违反了《1906年纯净食品和药物法》。1909年,雷姆森牵头的研究说,小剂量糖精没问题,但1911年还是被禁了。后来为了糖尿病患者等特殊人群,又放宽了限制。之后的科学研究慢慢证明,它确实安全,才彻底站稳脚跟。 法利德别尔格晚年忙着化学和生意,穿梭于德国和美国之间。他拿了美国国籍,生活挺国际化。1910年8月15日,他在德国拿骚去世,享年59岁,葬在马格德堡。他的发现却没停下脚步。20世纪中叶,糖精几乎垄断了人工甜味剂市场,后来虽然有了阿斯巴甜之类的竞争对手,它还是稳稳地活在食品、化妆品和药品里。1901年,孟山都公司接手在美国生产糖精,把它的影响力推得更远。 今天,你喝的无糖可乐、吃的低热量甜点,背后可能都有糖精的影子。它让甜味不再是高热量的专属,也让食品工业玩出了更多花样。一个俄国科学家的小失误,愣是改变了现代人的饮食习惯。这种事儿听着就挺奇妙,对吧?科学有时候就是这么接地气,一不小心就从生活里蹦出个大发现。