1953年,西康军区司令员刘忠得知家人还幸存人世,携妻子回乡见母亲,看到原配穿得破破烂烂,手上还拿着猪馊桶在干活,刘忠极为内疚,一直以来他都以为原配不在人世了。而看到这一幕,妻子伍兰英趋步向前,也对她深情的鞠了一躬:嫂子!老刘身上的军功章有你一半!

1908年的凛冬,王家第七个女婴的啼哭撕开闽西的夜幕,面对无力抚养的现实,父亲抄起竹筐走向后山,却被邻家刘庆喜拦下:“作孽!我们养!”这个被刘家救下的女婴,便是日后成为刘忠童养媳的王四娣。

1924年寒冬,18岁的泥瓦匠刘忠与16岁的王四娣在土坯房完婚,红烛映着印花被褥,新娘将连夜纳制的布鞋塞进新郎行囊,鞋底针脚勾出“平安”二字,五年后,南昌起义的星火点燃闽西,已是赤卫队员的刘忠留下怀孕的妻子,随红四军踏上征途。

1934年苏区沦陷,厄运席卷刘家,白军将刘忠父亲逼死,王四娣背着婆婆躲进后山岩洞。五岁女儿高烧夭折那夜,她冒死下山寻医,跃入刺骨溪水躲过清乡团追捕。

此后的岁月,这个目不识丁的农妇活成磐石:白日翻山挖野菜,夜间编草鞋换粮,二十年间累计纳制布鞋487双,每双鞋底都绣着“平安”。

1943年除夕,68岁的婆婆含泪将王四娣许给丧妻篾匠,新婚夜,新娘将新郎拒之门外:“我可以帮你养娃,但不能睡你的床。”这个承诺坚守十年,直至1950年解放军战士叩开家门。

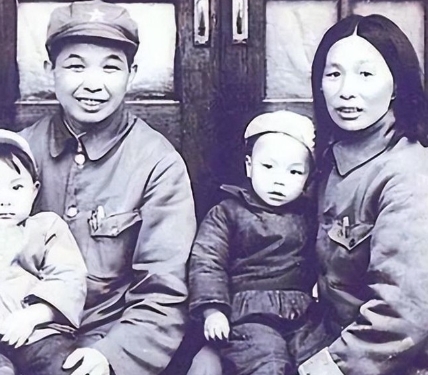

1950年初,时任西康军区司令员的刘忠派警卫员返乡寻亲,在乞讨人群中发现母亲林连秀时,老人已因长期营养不良双目半盲,更令他震撼的是,原配王四娣不仅活着,还奉养着年迈婆婆——这个被战火摧残的家庭,靠着每月卖3双草鞋、200斤红薯维系生机。

三年后的重逢现场,王四娣正在猪圈劳作,伍兰英——这位走过长征的女战士,将二等功勋章塞进她龟裂的手心:“当年湘江血战,老刘靠老乡送的布鞋蹚过冰河;朝鲜前线的战士,穿着您纳的鞋冲锋。”统计显示,抗战期间闽西妇女累计为红军制作军鞋23万双,王四娣的故事正是这段集体记忆的缩影。

这次探亲成为刘忠人生的分水岭,他坚持每月寄送半数工资回乡,却在1962年发现汇款原封不动存于木匣——王四娣用这些钱修缮了村小学,教室黑板刻着“忠勇报国”,晚年的刘忠在回忆录中写道:“淮海战役歼敌五万,不及见母亲乞讨画像之痛。”

2002年刘忠逝世时,陪葬品除八枚功勋章外,还有双褪色的千层底布鞋,王四娣1965年临终前,枕下仍压着1934年未送出的布鞋,鞋帮暗纹里藏着缕青丝——那是23岁的新娘,留给远征丈夫的最后牵念。