破局之战:根治系统性腐败需斩断三大利益链条 在公共治理领域,系统性腐败如同顽固的寄生藤蔓,其复杂的根系结构始终是反腐战役的最大挑战。近日舆论场热议的治理难题,恰揭示了这场持久战的深层博弈逻辑——当权力寻租行为演化为结构化的利益共同体,简单的"打虎拍蝇"已难以撼动其根基。 利益链条的共生特性在现实中展现得尤为清晰。某地查处的市政工程腐败案显示,涉案人员不仅涵盖三任主管领导,更牵连招标代理、审计监理等12家关联企业,形成跨部门跨领域的腐败网络。这种"伞中伞、网套网"的寄生结构,印证了现代腐败的进化特征:从个体行为演化为组织化、隐蔽化的利益输送体系。 权力庇护机制往往呈现出"双螺旋"结构。东部某市在巡视整改中发现,某国企高管通过交叉持股、代持协议等方式,将32名亲属安置在上下游合作企业。这种寄生性人员安置不仅造成国有资产流失,更形成对抗监督的"防火墙"——任何外部介入都会触发整个系统的防御反应。 群众监督的"破壁效应"在多个成功案例中得到验证。西南某县通过建立"阳光政务信息平台",将财政支出、人事任免等213项数据向社会开放,半年内收到有效举报线索增长470%。这种"数字化人民战争"证明,当监督权真正回归群众,腐败暗箱将失去生存空间。 历史经验表明,治腐效能与治理体系现代化程度呈正相关。北宋年间推行的"磨勘制度"通过定期轮岗和交叉审计,有效遏制了地方官吏的结党营私。当下推进的政务数字化改革、财产申报联网等举措,正是新时代的"制度磨勘",其核心在于构建不能腐的防范机制。 根治系统性腐败需要多维度的治理创新:建立"腐败风险评估指数"预警机制,运用大数据追踪异常利益流动;完善"旋转门"限制条款,阻断政商角色转换的利益输送通道;推行"廉洁生态评估",将反腐成效与区域发展政策挂钩。这些制度设计的目标,是构建具有自净能力的政治生态体系。 治理现代化进程中的这场破局之战,既需要制度利剑的精准切割,更依赖社会力量的协同参与。当阳光照进每个权力运行的角落,当监督成为全民参与的常态,那些盘根错节的利益网络终将失去滋生的土壤。这场关乎国家治理能力的深层变革,正在书写新时代的社会契约。

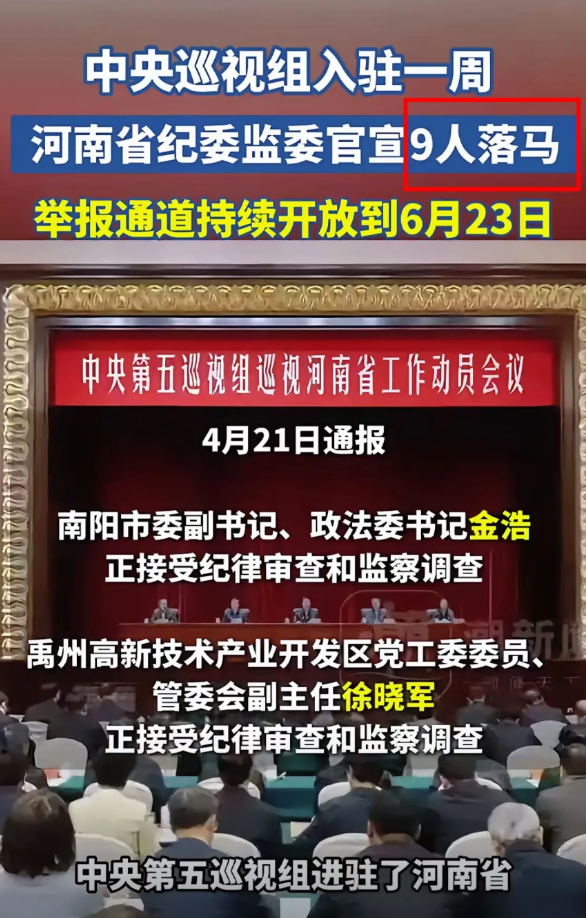

这几天你们对“廉洁但低效”的理解,是不是更深刻一些了?

【2评论】【3点赞】