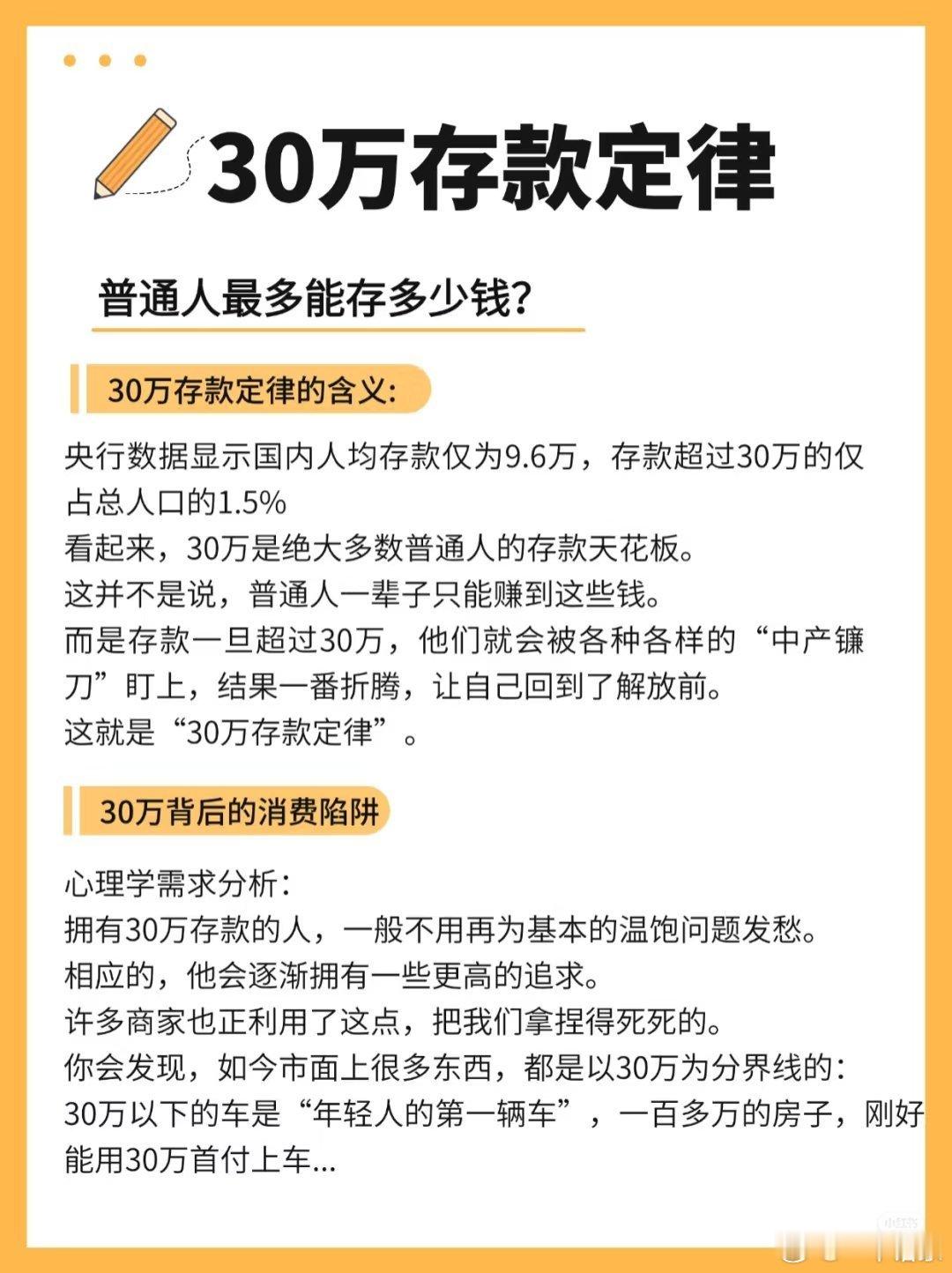

《科技飞跃背后:为何普通人越奋斗越焦虑?破解发展困局需要新思路》 当智能机器人亮相大型晚会引发惊叹,当国产新能源车占据全球市场半壁江山,一个令人费解的悖论正在浮现:国家综合实力跃升的同时,打工人攒首付的年限却从5年延长到15年。这不是简单的"发展阵痛",而是折射出转型期更深层的结构性矛盾——全民共享发展红利的机制亟待突破。 【红利分配的底层逻辑正在改写】 过去四十年"做大蛋糕"的成功经验,建立在两大核心动能之上:其一是人口红利催动的劳动密集型产业扩张,其二是城镇化浪潮带来的土地价值释放。但当制造业自动化率突破50%关口,当城镇化率逼近65%天花板,传统增长模式带来的普惠效应正在减弱。 数据揭示的断裂带触目惊心:高端制造业产值年增18%,但相关就业岗位仅增长3%;数字经济规模突破50万亿,但平台经济创造的2000万就业中,85%属于低保障灵活用工。这种"产业升级与民生改善不同步"的困境,让技术革命的红利犹如悬浮在半空的瀑布,未能充分润泽底层土壤。 【机会公平面临的三重门禁】 当00后大学生在直播间比拼才艺时,建筑工地的60后农民工还在用现金缴纳医保。这种代际认知鸿沟背后,暴露出更深层的系统性障碍: 1. **教育分层固化**:重点高校农村生源比例从30%降至15%,知识迭代速度远超普通家庭的教育投资能力 2. **资产性收入鸿沟**:前10%家庭掌握67%的居民财富,房产增值收益是工资增速的3倍 3. **数字生存壁垒**:2000万小微企业主被困在算法优化的迷宫中,传统经营智慧难敌数据霸权 这些隐形的"机会过滤器",正在将社会切割成平行时空。当精英阶层讨论元宇宙投资时,外卖骑手还在为每单配送费下降5毛钱揪心。 解决发展不平衡的钥匙,不在于简单的劫富济贫,而在于构建更具韧性的机会供给网络: - **技术普惠化**:将5G基站建设与乡村电商培训同步推进,让数字基建真正转化为民生工具 - **能力证券化**:探索"技能银行"制度,让蓝领工人的经验积累可量化、可交易 - **保障穿透化**:建立跨区域的社会保障结算体系,破解2.8亿流动人口的"制度性漂泊" 某沿海城市试点"新市民创业孵化器",通过政府担保+企业培训+银行授信的"铁三角"模式,半年内催生3000家社区微企业,这种创新探索值得深思。 站在历史维度观察,每个时代的进步总会伴随新的公平性挑战。蒸汽机革命曾让手工业者失业,互联网浪潮也重塑了商业版图。当下我们遭遇的困惑,本质是文明跃迁过程中的必然阵痛。但值得警醒的是,当技术迭代速度超越制度更新频率时,发展的列车就可能偏离普惠轨道。 破解困局的关键,在于构建更具包容性的发展范式——既要保持科技创新的锐度,更要筑牢民生保障的底线;既要尊重市场竞争的效率,也要完善社会托底的温度。毕竟,衡量文明高度的标尺,从来不在于摩天大楼的玻璃幕墙有多耀眼,而在于最普通的劳动者能否在暮色中望见希望的灯火。