张春桥这个名字,恐怕没有不知道的,但是,他的胞弟张秋桥知道的人并不多。张秋桥与张春桥虽为一母所生,但是他们的性格却迥然有别,也因此两人走出了不同的人生道路!

1920年9月,巨野县巨野镇二街。

一名大着肚子的女人突然大喊,她要生了。街坊邻居赶忙跑过来帮忙,手忙脚乱的把人送到了医院。没多久,一男子匆匆赶来,把屋里的两个小孩子送到隔壁邻居照顾。

隔壁老奶奶见此,摆摆手,牵住两个孩子的手,让他快点去医院看宋蕙卿。

只见她稍微弯了弯腰,摸了摸两个孩子的脑袋,抱起铁桥,说道:“春桥,走,奶奶拿点吃的给你们。”

说着,便牵着他们往屋子里走去。

其中一个三岁大的孩子,点了点头,甜甜的叫了一声,谢谢奶奶。

这名孩子便是张春桥。没过多久,宋蕙卿便平安的生下一个男孩,张开益见此,给他取名为张秋桥。

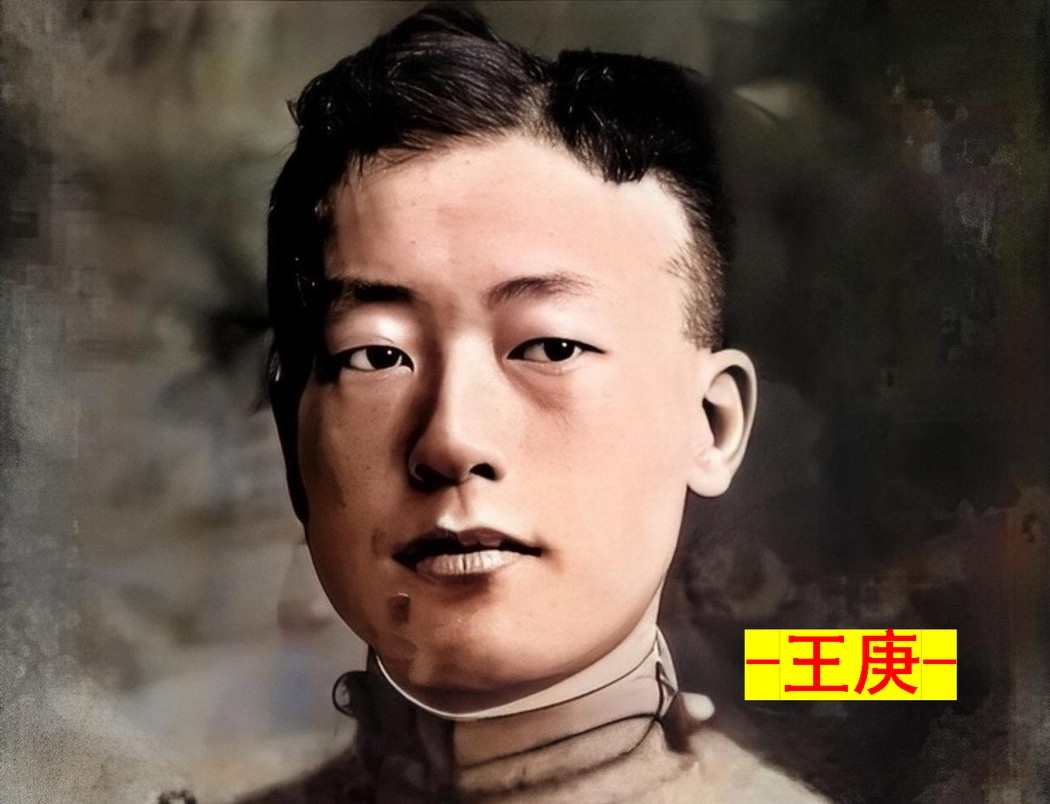

一眨眼,十多年过去了,张春桥和张秋桥已经长大成人了。张家的家庭底蕴还不错,其祖父曾是清末官员,不知道是不是有家族天赋在,还是命运的悄然安排,后来的张春桥和张秋桥走的都是从政的道路。

此时正是抗日战争初期,张秋桥成绩不错,考上了北京大学,但因为家里原因,父亲张开益想要一个继承人,就没有去,而是留在了济南读医。

1937年,卢沟桥事变,众多青年气愤不已。还在读医的张秋桥及其同学朋友知道此事后,纷纷相聚一起。

有人开口说道:“作为青年,我想为抗日战争贡献自己的一份力量。”

“那你想怎么做呢?”

现场一片寂静,突然,张秋桥表示,共产党在延安建立了抗战基地,或许我们可以去到那里。

众人纷纷点头同意。回到家后,张秋桥跟家人说了此事,父亲很是支持,认为国家有难,青年就该挺身而出,对于张秋桥的做法,他很是骄傲。母亲宋蕙卿则有些担心,细心的嘱咐他要照顾好自己。

就这样,在寒冷的12月,张秋桥跟着同学朋友来到了延安。来到延安后,他不断提升自己,做一些力所能及的事情,帮助共产党抗战。

在延安的这几个月,他看到他此生的信仰,认为中国共产党是能够挽救中国的,所以他决定加入共产党,于是在1938年3月,他成为了一名光荣的共产党员。

而他的哥哥张春桥则是在1933年的时候选择了国民党,还在1935年的时候跟国民党中统特务有过联系。但在1937年的时候,张春桥从上海回到济南参加抗日救亡活动。不知道是不是因为弟弟张秋桥的缘故。

1938年的时候,张春桥也来到了延安。同年8月,他也加入了中国共产党,因其文笔不错,党便令他宣传革命文化工作。

这时的张秋桥则是在中央组织部秘书处、中央政治局秘书处担任秘书,后来成为了罗荣桓元帅的秘书。

张春桥和张秋桥是兄弟,但彼此之间却并不熟悉。毕竟自张春桥上了大学后,他们就基本没有这么见过了,加上两人的想法有些不同,各自有各自的事情要干。

故两人虽都在延安工作,但并没有这么接触过,甚是有人调侃两人要不是名字太过相像,绝对没有人会认为他们是亲兄弟。

1938年11月,罗荣桓要率领八路军115师主力部队前往山东作战,作为秘书的张秋桥跟随而去。

1939年,他参加了肥城“陆房”突围战,好几次跟死神擦肩而过,面对困境,他冷静沉着,鼓励作战士兵,最终完成突围。

1949年,新中国成立。张春桥跟随解放军南下,到了上海,担任《解放日报》的社长和总编辑,同时还担任党内宣传要职。

而张秋桥则在中央军委《八一杂志》担任社副总编辑。随着时光的推移,张春桥的政途越走越顺,而张秋桥却没有多大变化。

1966年,文化大革命,暴露了张春桥的野心。1967年,他伙同姚文元,王洪文制造了上海的“一月风暴”,兴起了夺权之风。

此后,他的权利地位上升。而作为他的弟弟,张秋桥,却没有沾到一点光,依旧得下乡改造。

1975年,张春桥伙同江青等组织领导反革命集团,残害老干部,制造冤假错案。

文化大革命结束后,张春桥被清算。无辜的张秋桥被牵连,幸得党组织查明,平安无事。

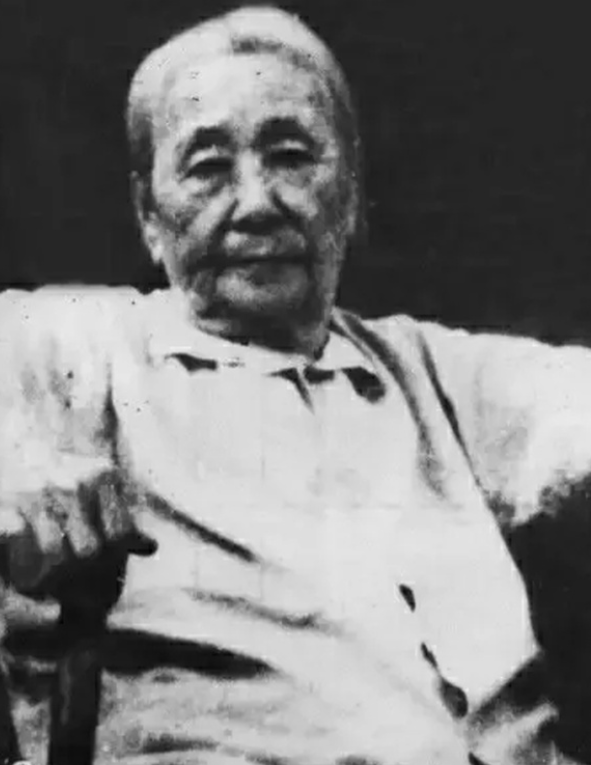

1984年,张秋桥退休。退休后的张秋桥,很是低调,闲来无事还写了一本回忆录。

2010年,他因病逝世,享年90岁。