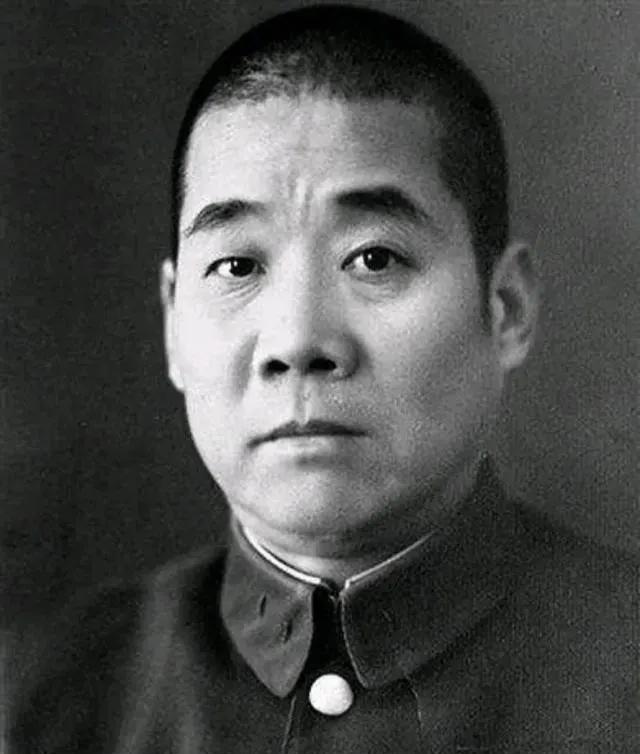

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!为了让国家不再落后于人,他联合于敏向中央表达了自己的看法。 当时,在北京301医院的病房里,一位瘦弱的老人正伏案疾书。 他的手指因为化疗而颤抖,额头沁满冷汗,却依然紧握铅笔,在稿纸上艰难地写下:“老于、胡思得……” 这是邓稼先人生中最后一封信的开头,此时,距离他因为直肠癌离世仅剩118天。 1985年,邓稼先被确诊直肠癌晚期。病榻上的他,身体因为核辐射后遗症加速衰竭:头发脱落、频繁晕厥、白细胞染色体碎裂…… 此时,美苏核试验次数均接近千次,而中国仅完成30余次。 所以邓稼先敏锐意识到,核大国可能借“禁核试条约”固化技术优势,如果中国不能抢在禁令前突破关键技术,数十年的努力将功亏一篑。 化疗后的邓稼先,常常因为剧痛蜷缩在轮胎内胎支撑的临时座椅上。 他负责口述思路,于敏整理计算,两人反复推敲核武器小型化、实验室模拟等方向。 一沓写满状态方程、中子输运公式的草稿,成为这场“病房会议”的见证。 原来,邓稼先这封建议书的核心,直指国际核竞争的本质转型,核弹理论已经逼近极限,未来胜负取决于小型化、精细化与计算机模拟能力。 邓稼先和于敏预判,美苏将借禁核试冻结技术差距,而中国必须抢在窗口关闭前完成三大突破。 果不其然,这一预见迅速被历史验证。 1996年《全面禁止核试验条约》通过前,中国成功完成最后一次核试验,他的数据支撑了后续数十年的模拟研发。 1996年7月29日,是邓稼先同志逝世十周年纪念日。 此时中国西部戈壁最后一次核试验的“零时”即将到来,试验队总指挥胡思得在动员会上哽咽:“老邓在天上看着我们呢!” 可以说,这份建议书的深远影响远超军事领域,它让中国避开了“跟随式研发”陷阱,直接瞄准下一 邓稼先的一生,浓缩着一代科学家的信仰和牺牲,28年隐姓埋名,20元奖金,62岁生命戛然而止…… 在合肥高新区的“邓稼先路”上,一块朴素的路牌静立,没有华丽雕塑,没有冗长铭文,但每个路过 者都会想起: 这里曾经有一位科学家,用生命最后的火花,点燃了国家的未来之光。正如他临终前的呐喊:“不 38年过去,世界核竞赛已经转向人工智能与高超音速武器。 但邓稼先的那份建议书,依然在警示后人:真正的战略远见,从不局限于技术细节,而是对国运兴衰的深刻洞察。 在科技博弈日趋激烈的今天,这份“生命最后的报告”,依旧是中国自主创新的精神灯塔。 参考资料:邓稼先:“许身国威壮河山” 来源:中国军网-解放军报