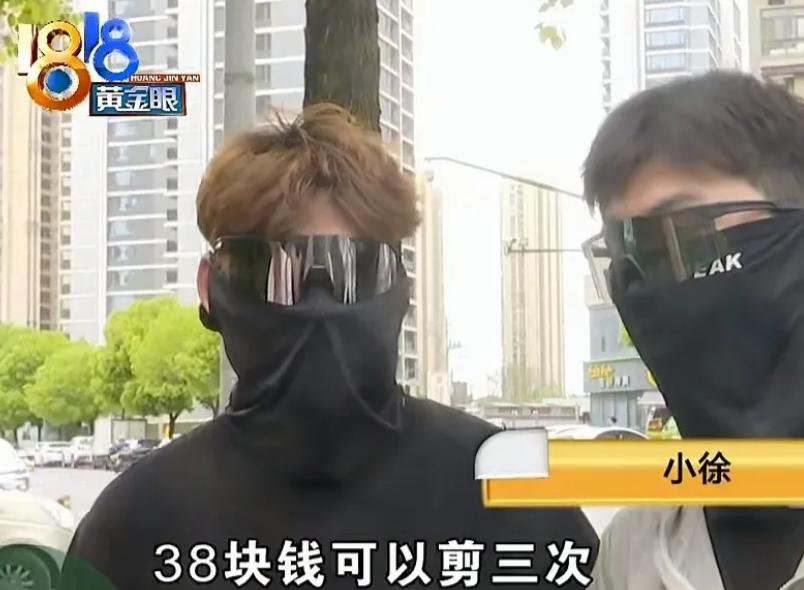

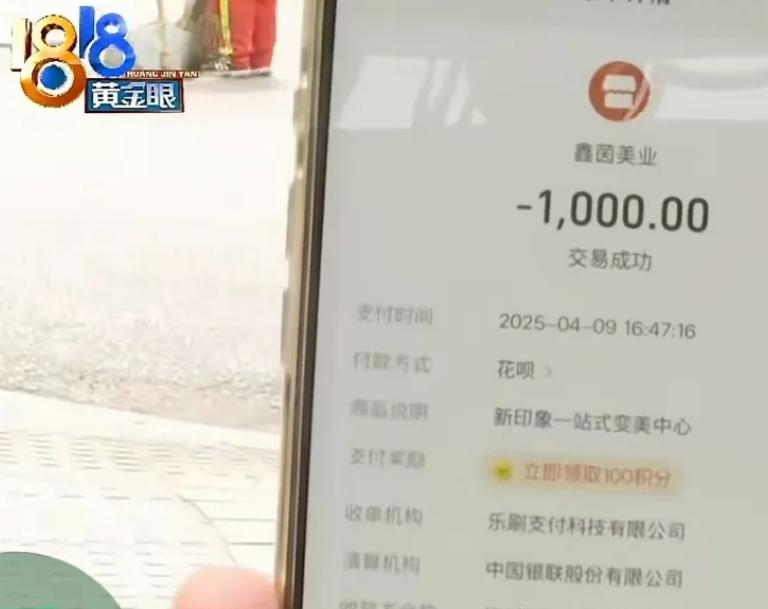

浙江杭州,两名18岁男孩小徐和小赵在路过一家理发店,被“38元剪发三次”所吸引。他们想着便宜实惠,于是走进去理发。没想到,这次理发经历彻底刷新了他们的认知。理发师一边说他们的头发“太硬,得定型”,一边在他们头上喷发胶,完全不顾他们的拒绝。结账时,两人被告知每人需支付500元,还被迫签下“自愿消费”的声明,否则不让离开。两人忍气吞声付了钱,但事后越想越不对劲,最终找媒体曝光了这家店。记者介入后,理发店态度强硬,事情一度陷入僵局,还惊动了民警。 据1818黄金眼报道,小徐和小赵是河南人,刚刚来到杭州打工。他们两人学历不高,也没有什么专业技能,只能靠跑外卖维持生计。 为了减轻家里的负担,他们省吃俭用,每个月还会给父母汇些钱。这种生活虽然辛苦,但他们对未来依然充满希望。 4月9日,两个男孩送完一单外卖,路过一家理发店。店门口的广告牌上写着“38元剪发三次”,这对生活节俭的他们来说简直是天大的诱惑。 他们忍不住停下脚步,商量着要不要进去试试。毕竟,38元剪三次,一次才12块多,比他们上次花20块剪头发便宜多了。 两人一拍即合,走进了理发店。刚坐下,理发师就开始打量他们的头发,接着一脸专业地说:你们的头发太硬了,没造型,不好看。要不要我给你们定个型? 小徐连忙摆手:“我们就是跑外卖的,天天戴头盔,造型没啥用,还是算了吧。”小赵也跟着拒绝:“对,剪短点就行,别弄那些花里胡哨的东西。” 然而,理发师完全没把他们的拒绝当回事。他拿起一瓶发胶,直接往他们头上喷了起来。小徐赶紧问:“这个得收费吧?” 理发师笑着说:“喷发胶是免费的,但定型水要收费。”小徐听完后再次强调:“我们不要定型,真的不要。”但理发师却理直气壮地说:“晚了,胶都喷上了。” 等到理发结束,两人对着镜子看了看,所谓的“定型”也没啥特别的,无非是头发硬邦邦的,多了一点光泽。 两人想着,这种简单的操作,收费最多也就二三十块吧。结果,结账时,他们彻底傻眼了。 理发店工作人员告诉他们,每人需支付500元。小徐和小赵当即表示不可能接受这样的收费,但对方态度强硬:“这是高端定型服务,价目表上都有,你们已经享受了服务,不能赖账!” 两人据理力争,可对方不仅不妥协,还拿出一张声明,要求他们签字,承认是自愿消费的,否则不让他们离开。 两个男孩年纪轻,见对方人多势众,只能选择忍气吞声。付完钱后,他们越想越窝火,觉得自己被坑得太离谱了。为了讨回公道,他们拨打了当地媒体的电话,希望通过曝光事件让更多人警惕。 记者接到举报后,立刻陪同他们来到理发店。面对镜头,理发店工作人员态度强硬,拿出两人签字的声明,声称他们是自愿消费的。 记者质问他们为何在顾客明确拒绝的情况下强行提供服务,对方避而不答,只强调“顾客签了字,就是自愿的”。 事情僵持不下,两人提出全额退款的要求,但理发店只同意退回300元,并要求他们签一份“退款协议”。 最终,理发店报警称媒体影响了他们的正常经营。民警赶到后,了解到事情的来龙去脉,要求理发店妥善处理此事。 面对民警的调解,理发店老板依然不愿全额退款,只同意退回300元,并提出为两人重新免费做一次头发。 那么,以法律的角度该如何看呢? 一、理发店以“38元剪发三次”作为广告噱头,但实际提供服务时附加高额定型费用,属于《消费者权益保护法》第二十条规定的“以虚假或者引人误解的宣传方式说明商品或服务”,构成虚假宣传。 根据《侵害消费者权益行为处罚办法》第六条,经营者不得以“虚假的‘清仓价’‘甩卖价’‘最低价’‘优惠价’或者其他欺骗性价格表示销售商品或服务”。 本案中,理发店以极低单价诱导消费者入店,实际收费远超广告标价,已涉嫌价格欺诈。 根据《价格违法行为行政处罚规定》第七条,经营者利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者与其进行交易的,责令改正,没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款。 二、理发师在消费者明确拒绝定型服务后,仍强行喷洒发胶并索要高价,违反《消费者权益保护法》第十六条“不得设定不公平、不合理的交易条件,不得强制交易”。 小徐、小赵明确表示“剪短即可”,但理发店通过“胶已喷上”的既成事实,迫使消费者接受额外服务,构成对《消费者权益保护法》第九条“自主选择商品或服务”权利的侵犯。 根据《民法典》第一百五十条,一方或第三人以胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求撤销。 本案中,理发店以“不签字不放人”相威胁,迫使消费者签署“自愿消费声明”,该声明可被法院认定为无效。 考虑到继续纠缠下去会影响工作,小徐和小赵无奈接受了300元的退款。 小徐和小赵的经历虽然让人气愤,但也给大家提了个醒:天下没有免费的午餐,贪小便宜的背后,往往藏着更大的套路。