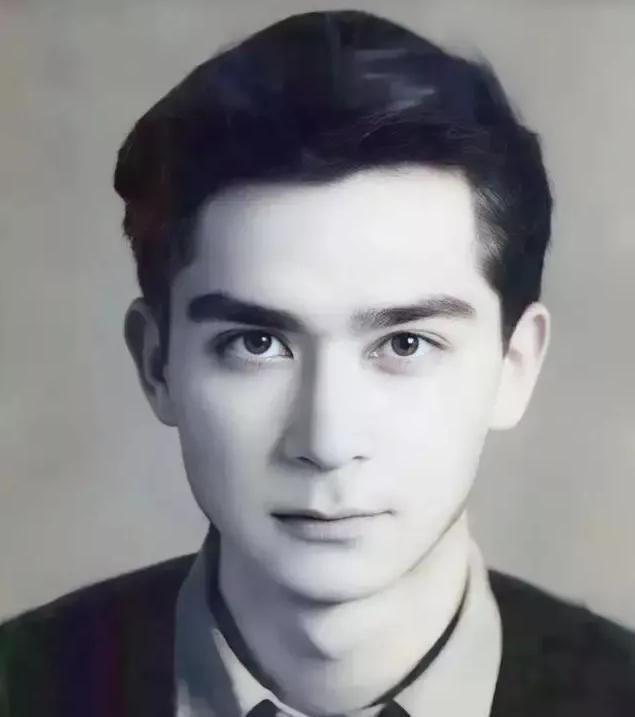

1963年,中国石油专家王德民教授因为长得太帅,被很多女生倒追,他却不胜其烦,便提出了两个恋爱条件:第一,结婚后,没时间陪女生逛公园;第二,女生不能打扰自己看书。这两个条件吓跑了众多女生,但有一个叫王日英的姑娘除外。 1963年的大庆油田,寒风刺骨,一群姑娘却挤在职工宿舍楼下,脖子伸得老长,眼睛直勾勾地望着。她们等的不是什么明星,而是一位穿着沾满油污工装的年轻工程师——王德民。这位26岁的青年,凭借"限流压裂法"让大庆油田的采收率一举提升40%,一时间成为了油田的风云人物。 然而,站在聚光灯下的王德民,童年并不那么顺遂。1937年冬天,他出生在河北唐山一个医生家庭,父亲是中国人,母亲是瑞士人。与其他孩子不同的是,王德民有着浅褐色的瞳孔和微卷的黑发,这让他在同龄人中显得与众不同,也因此常被同学称为"二毛子"。 十岁那年的一个下午,被嘲笑的王德民愤怒地举起板凳,"哐当"一声砸碎了家里的穿衣镜。碎片映出他满是泪水的红眼眶,他嚎啕大哭:"为什么我和别人不一样?"身为清华大学教授的父亲,没有责备他,而是默默地收拾好地上的碎玻璃,然后将《史记》摊在他面前,语重心长地说:"中国有句古话,大丈夫当雄飞,安能雌伏?"这句话如同一把火,点燃了王德民骨子里的倔强。 从那时起,王德民发奋读书。高中三年,他的成绩在年级中独占鳌头,但到了保送清华的时候,却因为"海外关系"被拒之门外。那一天,他独自爬上景山,俯瞰紫禁城的琉璃瓦,在日记里写下:"我要让才华成为我独有的前行依仗。" 1955年高考放榜,王德民以近乎满分的成绩震惊全校。但北大、清华仍不向他敞开大门,他只能攥紧北京石油学院的录取通知书,在开学典礼上暗自发誓:"石油里也能炼出真金!" 毕业后,22岁的王德民主动申请去松辽盆地工作,放弃了北京的优越条件。在那里,他住的是四处漏风的窝棚,条件艰苦得超出想象。零下四十度的严寒中,为了测油井压力,他在井口一蹲就是36小时,睫毛上结满冰霜,钢笔冻得写不出字,他就用指甲在记录本上刻数据。工友们都说他疯了,但王德民坚持不懈。 整整两年的努力没有白费,苏联专家的"赫诺法"算不出的结果,被他自创的"松辽法"算出来了。当公式公布后,苏联专家气得摔茶杯:"精度比我们高两倍?不可能!"王德民的名字开始震惊四座。 更大的惊喜在1963年的寒冬。在一间改造自锅炉房的简陋实验室里,王德民裹着棉被,算出了"限流压裂法"。这项技术一经应用,大庆油田的采收率立刻飙升。西方媒体惊呼:"中国石油自给的秘密,居然被一个26岁的混血小子破解了!" 随着《人民日报》头版登出王德民的事迹,这位英俊的中瑞混血科学家成了当时大庆油田的"香饽饽"。身高一米八,鼻梁高挺,又有着惊人的科研成就,求爱信像雪花一样纷纷飞来。女工们打听他爱吃什么菜,文工团员给他送演出票,甚至还有归国华侨的女儿开着当时罕见的轿车来油田表白。 被众多追求者围绕的王德民却显得不胜其烦。1963年的一天,他在食堂里贴出了一则让人惊讶的告示:"想跟我结婚的,得写个字据:一是不逛街不看电影,二是别打扰我搞科研。"这两个条件一出,立刻在油田引起轩然大波。有人说他太狂妄,有人骂他太无情,但王德民却不为所动。对他来说,科研事业远比儿女情长重要得多。 正当人们都以为没有女孩会接受这样苛刻条件的时候,一位名叫王曰英的护士却抱着《油层物理》这本专业书籍来到了他的实验室。她没有送花,没有递情书,而是干脆利落地说:"我签!但你得教我采油技术。"这个与众不同的回应让王德民眼前一亮。 他们的婚礼很简单,没有豪华的排场,新婚之夜也与常人不同。当其他新人沉浸在甜蜜中时,王曰英却在婚房里支起了黑板,认真听丈夫讲解"孔隙介质渗流理论"。工友们都笑着打趣:"他俩的定情信物是测压仪。"但就是这样一对"不寻常"的夫妻,却谱写了一段科研与爱情共舞的佳话。 然而,生活并非一帆风顺。文革期间,王曰英被下放到牛棚,王德民则天天挨批斗。即使在这样艰难的日子里,他晚上还打着手电继续研究。更让人心疼的是,王曰英因长期的精神压力患上了严重的胃病。王德民翻遍医书为妻子配药,在照顾妻子的同时,他竟从医书中得到了"表面活性剂驱油"的灵感,进一步推动了石油技术的发展。多年后接受采访时,王德民眼眶泛红地回忆:"那十年,她胃疼的痛苦声音是我的科研动力源泉。"