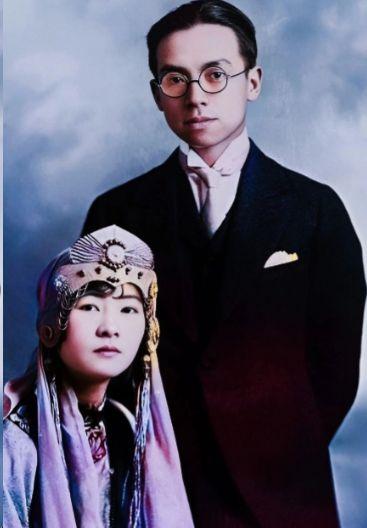

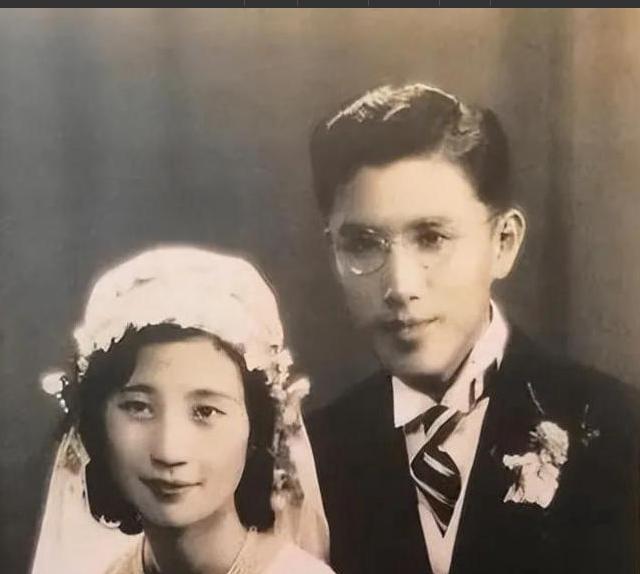

1969年,37岁梁从诫被下放江西劳动,妻子周如枚立刻提离婚,还给儿子改名换姓,不久后改嫁,12年后,人们看到周如枚的下场,纷纷感慨:凉薄之人,终究没有好下场! 六十年代末的动荡岁月里,清华大学教授梁从诫被下放到江西农村参加劳动。 这位出身名门的建筑学家之子,原本与青梅竹马的妻子周如枚过着令人艳羡的生活。 周家是京城有名的书香门第,父亲周培源是享誉国际的物理学家,母亲王蒂澂年轻时更是北平城里数一数二的美人。 两家人自梁从诫与周如枚幼年便结下深厚情谊,每逢周末总要在四合院里摆上茶点聚会。 1969年深秋,北京火车站月台上挤满了下乡的知识分子。37岁的梁从诫穿着褪色的劳动布工装,背着印有"为人民服务"字样的帆布包。 他的妻子周如枚牵着刚满五岁的儿子站在警戒线外,眼神闪烁不定。当绿皮火车拉响汽笛时,周如枚突然把一封信塞进丈夫手中。 这封在颠簸的列车上展开的信笺,成了斩断十二年婚姻的利刃。 江西五七干校的黄土墙上,"接受贫下中农再教育"的标语在烈日下泛着惨白。梁从诫白天要挑着粪桶走五里山路,晚上蜷缩在漏风的草棚里读信。 妻子在信中说要带着孩子改随母姓,字里行间透着决绝。 这年冬天,他收到北京来信说儿子已经改名"周念慈",从此与梁家再无瓜葛。据当时同在干校的学者回忆,梁从诫收到消息那晚,在煤油灯下把全家福照片撕得粉碎。 周如枚离婚后不久就嫁给了某部委的干部。 新丈夫住在西城区机关大院,出入有专车接送。 她把儿子送进育英学校,每逢周末带他去新街口买大白兔奶糖。 表面上看,这个重组家庭过得平静安稳。但据邻居回忆,周如枚常在深夜独自坐在四合院的海棠树下发呆,手里攥着本泛黄的相册。 远在江西的梁从诫过得并不轻松,每天天不亮就要起来劈柴烧水,寒冬腊月还要在结冰的水田里挖沟渠。 有次他发着高烧还要坚持劳动,差点栽倒在刺骨的泥水里。 同住牛棚的老教授看不下去,偷偷把退烧药片碾碎混在窝头里给他吃。这种日子持续了整整三年,直到1972年政策松动才得以返城。 回到北京的梁从诫住进了东直门胡同的集体宿舍,他把全部精力投入环境研究,常常在办公室通宵写报告。 有同事看见他办公桌玻璃板下压着张泛黄的照片,是小时候的周如枚穿着碎花布拉吉在北海公园划船的样子。 但谁也不敢提起那段往事,就像没人敢问为什么他的公文包上总别着枚褪色的蝴蝶发卡。 1980年代初,梁从诫参与创办《环境科学》杂志时,收到过一封没有署名的来信。信纸带着淡淡的花露水味,字迹歪歪扭扭像是病人写的。 信里说当年改嫁是迫于形势,希望他能原谅。据杂志社的排版工人回忆,梁从诫对着这封信发了整晚呆,最后把信纸叠成小船放进了什刹海。 周如枚的人生最后几年是在医院里度过的。她得了严重的肾病,每周要做三次透析。 第二任丈夫虽然尽心照料,但终究抵不过病魔侵袭。 有护工记得她总爱翻看本旧相册,有张泛黄的结婚照上,年轻的新郎穿着笔挺的中山装,新娘的麻花辫上系着红绸带。 临终前她嘱咐儿子要把姓氏改回去,说这样心里才踏实。 梁从诫晚年致力于古建筑保护,有次在山西考察时遇到暴雨。 躲雨的老乡家墙上贴着张破旧的年画,画上是一对新人拜堂的场景。 他突然想起四十年前那个春日的下午,周如枚穿着红缎子旗袍跨过梁家门槛时,屋檐下的风铃叮咚作响。那天阳光正好,照得她鬓角的珍珠发卡闪闪发亮。 2004年春天,梁从诫的孙女在出生证明上填了"梁"姓。这个刚满月的女婴不知道,她的姓氏承载着半个世纪的恩怨纠葛。当爷爷抱着她站在景山顶上眺望紫禁城时,夕阳正把琉璃瓦染成淡淡的金色。胡同里传来卖冰糖葫芦的吆喝声,和四十年前周如枚最爱听的那个调子一模一样。 信息来源:新文新民新世界梁启超家族、南方周末《我的同学梁从诫:在时代的大风潮里》2022-12-24)