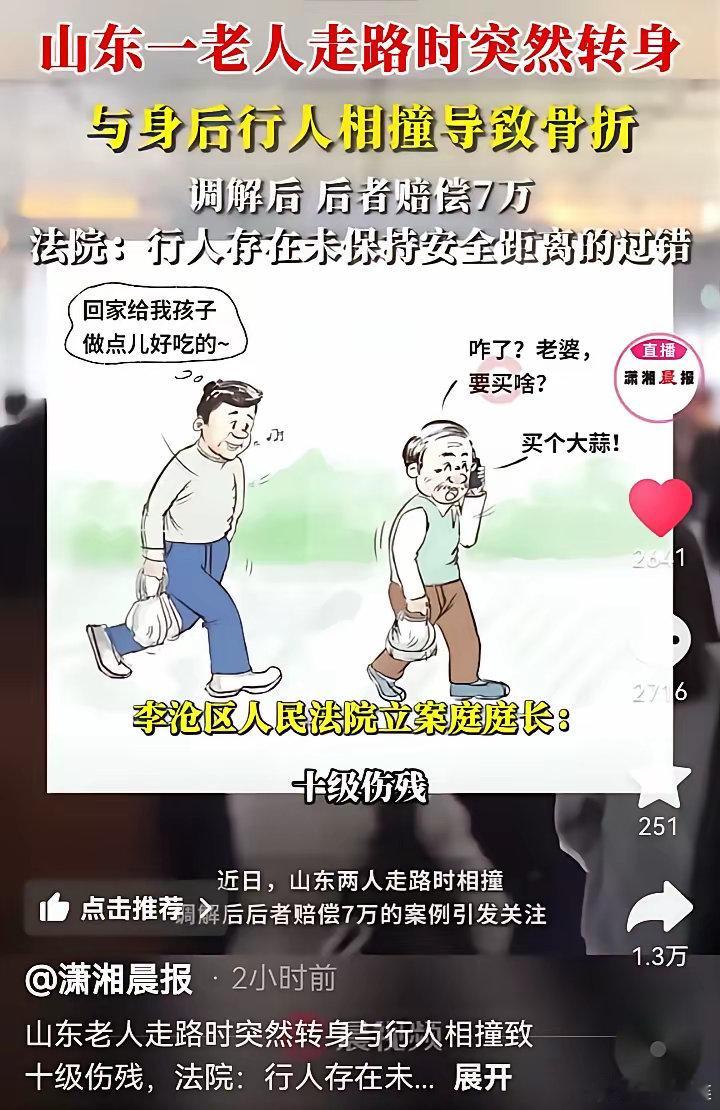

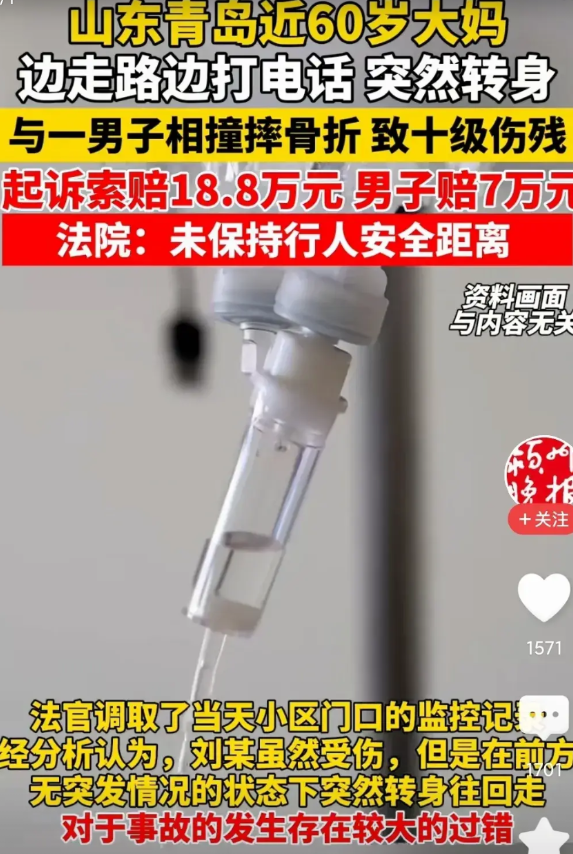

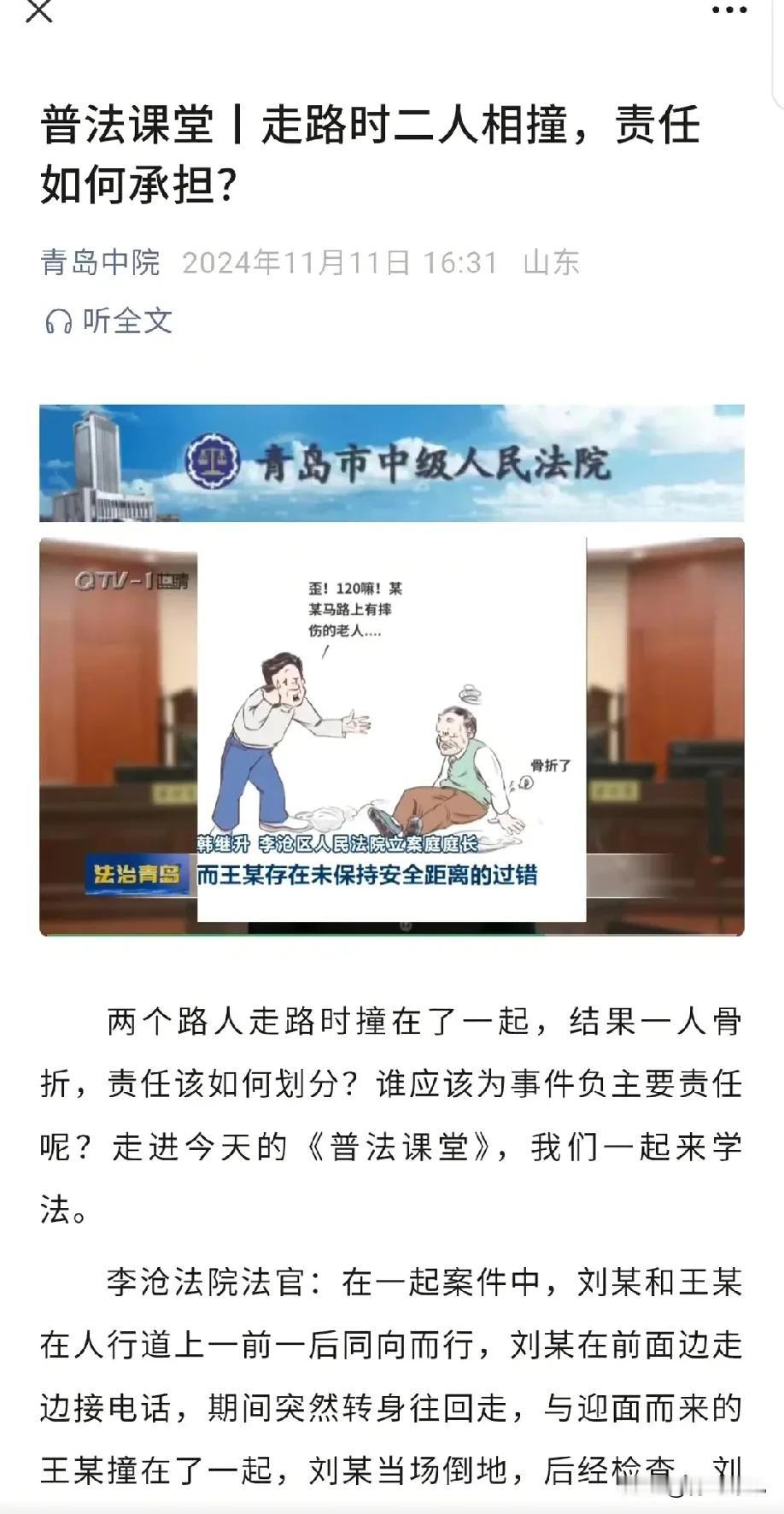

一觉睡醒 权威媒体给我们普法了, 就因为前面行人掉头,结果撞到了后面行人,前面这人反倒受伤了。

好在最后经法院调解成功赔偿了7万元,这案子也算圆满落幕!法官还特意提醒咱,在路上行走保持安全距离太重要啦!

这不仅是保护自己,也是给他人一份保障。 生活中好多意外就是因为没注意这点才发生的。真心感谢山东的韩继升庭长给咱解释法律知识。

可得记住安全行走距离不是小事,关乎你我他!!!

据最高法司法大数据显示,2022年全国行人过失侵权案件中,因未保持安全距离引发的纠纷占比达37%,其中72%的赔偿金额集中在5万至10万元区间。

北京某三甲医院急诊科统计,因行走碰撞导致的软组织挫伤、骨折等案例年均超2000例,60岁以上老人占比达41%,恢复周期平均延长至8周。

上海交管部门曾模拟实验:时速5公里的行人突然转向,若后方行人未保持1米间距,制动反应时间不足0.3秒,碰撞冲击力相当于自身体重的2.3倍。

对比日本《道路交通法》明确规定“行人并排行走不得超过2人,前后间距需保持1臂以上”,我国虽无硬性规定,但司法实践中已将“合理安全距离”纳入侵权责任认定标准。

安全距离的本质是风险预判的“空间留白”。 在人流密集场所,0.5米的间距可能意味着减少80%的碰撞风险,这种物理隔离比口头提醒更具有效性。

法律调解的价值不仅在于赔偿数额,更在于通过个案确立社会行为准则——当“保持间距”成为群体共识,公共空间的冲突成本将大幅降低。从“车让人”到“人让人”,折射的是社会治理从规则约束到文明自觉的升级。

真正的公共安全,需要法律与常识的双向奔赴。当“保持安全距离”从法官提醒转化为市民潜意识,城市步行系统的摩擦系数将显著降低。

这既是对他人路权的尊重,更是对自己生命的珍视——毕竟,7万元的赔偿金换不来一个健康的身体,而一次微小的让步却能避免无数家庭的悲剧。

法律的温度,终需化作每个人脚下的安全刻度。

用户10xxx66

在拥堵的路上,若第一个人停下,那后面的人都得静止。要不都会成危害他人的危犯罪分子了。