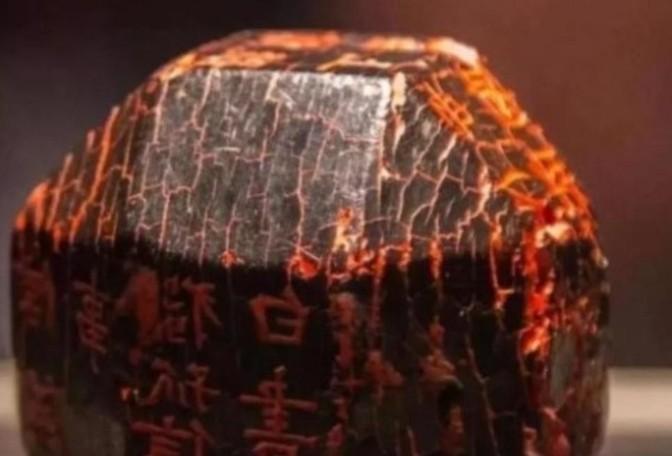

1981年,陕西一名中学生在回家路上捡到一块“黑炭”,主动上交国家后,专家并没有在意,随意将黑炭放在了一个角落,谁料十年后,一位老专家不经意间发现此物,激动万分道:“这可是无价之宝,全世界就只有一个!” 说到这块“黑炭”的故事,咱们得先从1981年的陕西说起。那时候,文物热还没像现在这么火,普通人捡到东西也多半是出于好奇或者责任感,才会上交国家。这名中学生就是这样,捡到一块黑乎乎的东西,觉得可能有点价值,就交给了当地文物部门。结果呢,专家们瞅了瞅,觉得就是块普通玩意儿,没啥研究价值,随手搁在仓库角落里,这一放就是十年。搁那会儿,文物鉴定不像现在有高科技设备,全凭专家眼力和经验,可能当时忙着别的项目,也没多在意这块不起眼的东西。 可谁能想到,十年后,这块“黑炭”竟然翻身了!1991年,一位老专家在整理仓库时,无意中又看到了它。这位专家估计是闲下来了,或者那天心情好,多看了两眼,结果越看越不对劲。他拿起来仔细研究,发现这块“黑炭”根本不是普通炭,而是一块极其罕见的古代遗物。具体是什么呢?据后来研究,这玩意儿是块战国时期的黑陶碎片,上头还有细密的纹路和烧制痕迹,工艺复杂得让人咋舌。更牛的是,这种黑陶在全世界范围内都没见过类似的,出土记录几乎为零,堪称孤品中的孤品。 这下子可炸了锅。老专家激动得手都抖了,赶紧召集人手重新鉴定。结果证明,这块“黑炭”不光是文物,还可能是研究战国时期制陶技术的重要线索。那时候的陶器多是红陶或者灰陶,黑陶本身就少见,更别提这种工艺精湛的了。专家推测,它可能是某个贵族甚至王室的专用器物,背后可能还牵扯到一段没被史书记录的历史。要知道,战国时期可是七雄争霸的年代,社会动荡,技术却在某些领域突飞猛进,这块黑陶的出现,等于给历史学家和考古学家开了个新窗口。 但话说回来,当初那些没把它当回事的专家,也不是故意怠慢。80年代的文物工作条件有限,经费少、人手缺,很多东西只能粗略分类,能保住就不错了。这块“黑炭”被冷落十年,其实也挺常见,毕竟不是所有文物都能一眼看出价值。可这事儿也让人感慨,有时候宝贝就在眼皮底下,却因为没人多看一眼,就白白错过了。 这块黑陶重见天日后,成了考古界的传奇。它的发现不仅填补了战国黑陶研究的空白,还让人们重新审视那些被忽视的“废品”。后来,这件文物被妥善保存,还上了几次学术报告会,专家们围绕它写了不知道多少论文。有人说,它的价值不光在稀有,更在于它提醒咱们:历史里藏着太多秘密,就等有心人去发掘。 说到这儿,你可能会问,那中学生后来咋样了?他交上去之后,好像就没啥后续了。那年代不像现在有互联网,普通人干了件好事,可能连个表扬信都未必拿得到。不过可以想象,他要是知道自己捡的东西这么牛,估计也挺骄傲的。反过来想想,要是他没上交,这块黑陶可能就永远埋在土里,或者被当柴火烧了,那就真可惜了。 这故事听着挺传奇,但其实也挺接地气。生活中不就这样吗?有些东西看着不起眼,实际上却藏着大秘密。文物这东西,尤其讲究缘分。专家也不是神仙,不可能回回都火眼金睛,漏掉宝贝的事儿多了去了。可一旦真相大白,那种从“垃圾”到“至宝”的反转,就特别让人感慨。 再说说这块黑陶的意义吧。它不光是个物件,更像一面镜子,照出了咱们对历史的态度。80年代那会儿,经济刚起步,文物保护意识还没跟上,好多东西都毁得不剩啥了。这块黑陶能留下来,算是个奇迹。到了90年代,国家对文物越来越重视,技术也进步了,才有了它的“逆袭”。这也提醒咱们,保护历史不是一句空话,真得靠行动,不然多少宝贝就这么没了。 当然,这事儿也有值得琢磨的地方。比如,当初为啥没人认真看一眼?是忙还是懒?还是压根没想到这块“黑炭”能有啥名堂?还有,这十年里,它在仓库里吃灰的时候,会不会差点被扔了?这些问题没人能给出确切答案,但想想就觉得后怕。好在最后结局是好的,不然这故事就不是传奇,而是遗憾了。