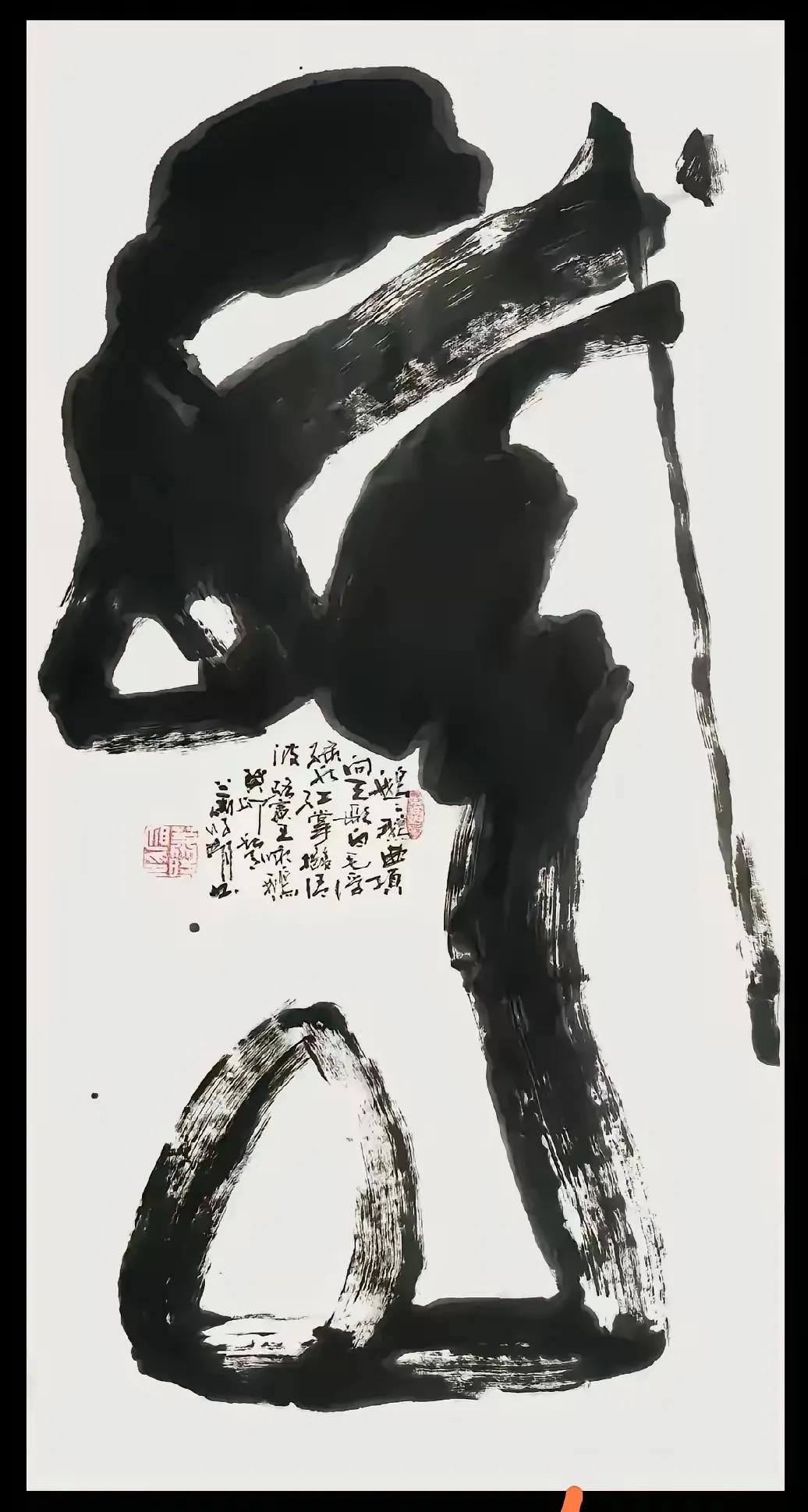

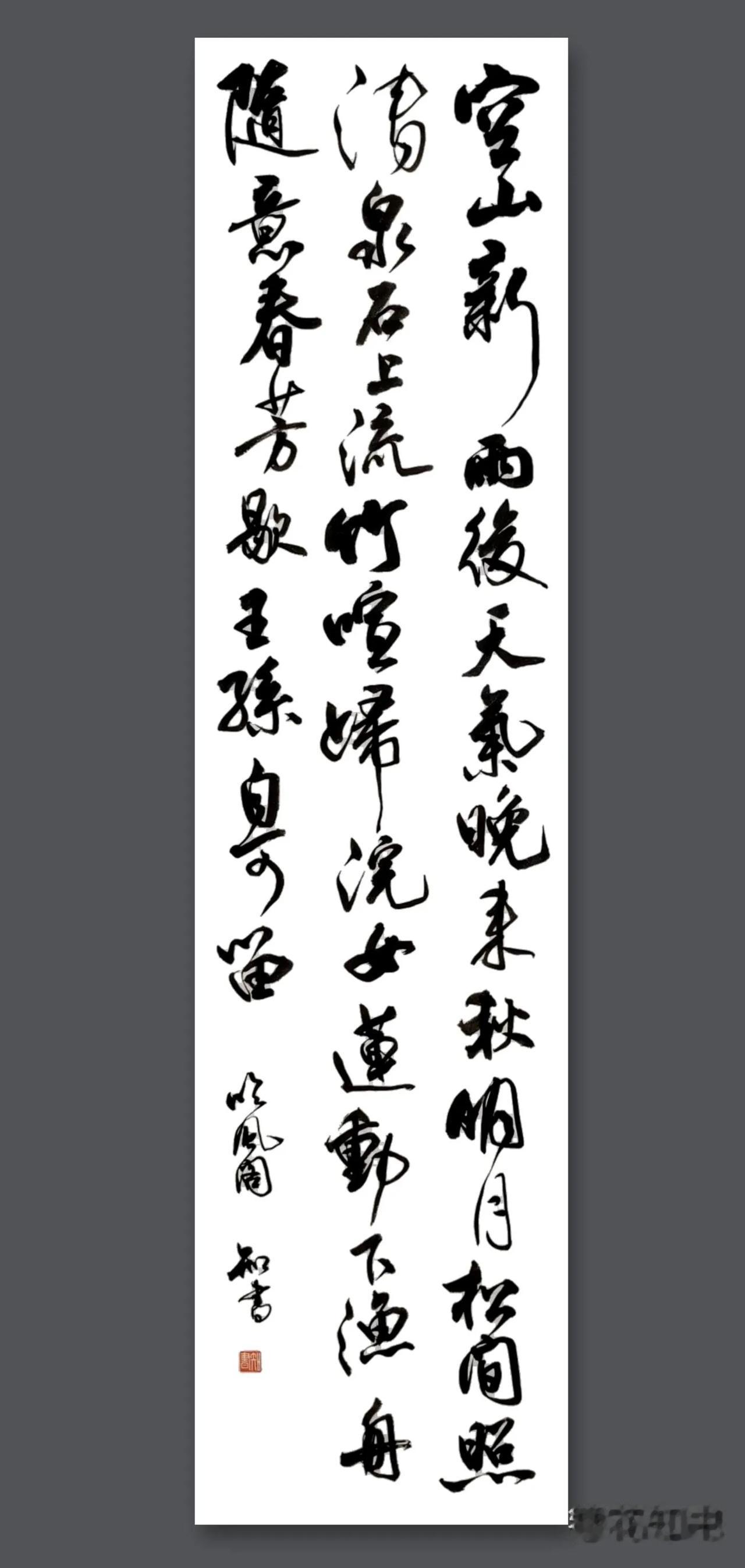

年轻时读苏东坡"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴",总觉得是文人矫情。直到去年在茶楼遇见老张,才咂摸出其中滋味。 那天老张抿着普洱说:"老弟啊,你看这茶汤透亮不?"我点头称是。他叹口气:"人活到我这岁数才明白,话到嘴边留半句,才是真通透。"原来他前些日子在同学会上多喝了两杯,显摆儿子进了外企,隔天就有人上门借钱。这才想起陈丹青说过:别急着把底牌都亮给人看。 想起老家三叔公,一辈子在镇上开杂货铺。有回进货时发现隔壁老王短斤少两,街坊都等着看他揭穿,他却装聋作哑继续下棋。后来老王儿子重病,三叔公悄悄垫了医药费。临终前老王拉着他的手说:"老哥哥,当年那杆秤..."三叔公摆摆手:"糊涂账记它作甚。" 去年表姐家装修,天天在朋友圈晒大理石地砖。有次聚会她偷偷跟我说,某天发现新买的真皮沙发被人划了口子,调监控竟是常来串门的邻居。这才信了《回响》里宋佳说的"四不讲",夫妻俩现在逢人只说孩子读书的事。 前些天在公园看人下棋,两个老头为着"马走日象走田"争得面红耳赤。旁边修自行车的李师傅突然插话:"年轻时我也爱争对错,现在倒觉得,像丁元英吃面那样装糊涂才是真明白。"说着指了指摊前"补胎十元"的牌子:"二十年前我就这价,街坊都笑我傻,可你们看——"顺着他手指望去,整条街就他的修车摊前还排着队。 人活一世,谁没当过愣头青?年轻时恨不得把心掏出来给人看,到老才懂茶水要七分满,说话留三分余。就像我书房挂着的那幅字:"静水流深",墨迹越久越见风骨。如今遇见后生夸夸其谈,我总笑着递杯茶:"尝尝,今年的新茶,味淡,经泡。"