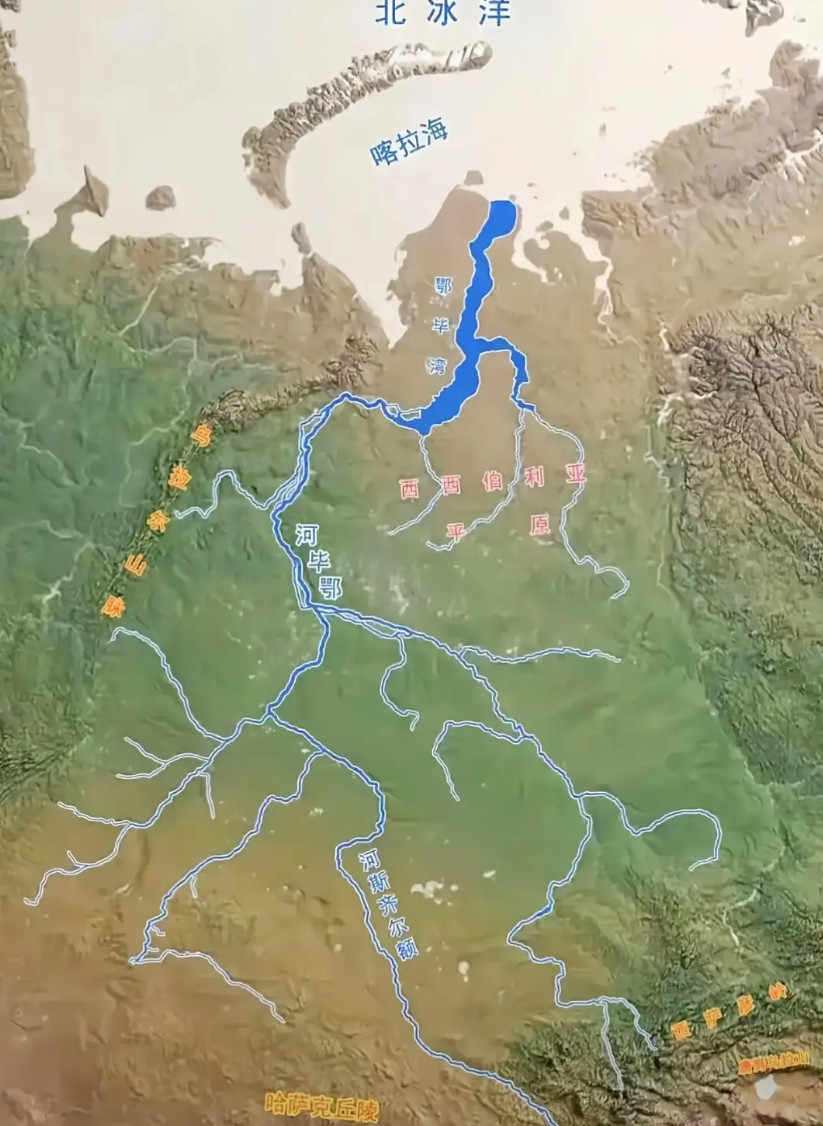

美国万万没想到,中国竟然在西藏秘密进行了一个耗资664亿、历时十余年的大型工程,中国竟在西藏这片不毛之地,建起了一座比三峡还高的“巨型充电宝”! 两河口水电站,坐落在西藏雅砻江和鲜水河交汇处,地理条件恶劣到让人头皮发麻。海拔4000多米,空气稀薄,冬天零下40度,冻土硬得跟石头似的,连机械都使不上劲。 整个项目耗资664亿,从2010年启动到2023年全面投产,十几年时间里,工程师和工人们硬是啃下了这块硬骨头。这座大坝高295米,比三峡大坝还高出114米,填方量4300万立方米,规模之大让人瞠目结舌。 说起这工程,离不开一位关键人物——张建民,两河口水电站的总工程师。这位四川山村出身的水利专家,从清华大学毕业后就扎进了水电行业。 2010年,国家把这个重担交给他时,他没半点犹豫,带着团队直接奔赴高原。常年在工地驻扎,高原反应、缺氧、极寒天气,他都扛过来了。 张建民不仅负责设计,还亲自盯着施工细节,确保每个环节不出岔子。项目完成后,他拿下了国家科技进步奖,但他总说:“这不是我一个人的功劳,是所有工人的汗水堆出来的。” 另一位功臣是冻土专家俞祁浩,中科院的研究员。这位1964年出生于浙江宁波的科学家,从西安地质学院一路读到博士,专攻冻土工程。 两河口项目启动时,冻土问题成了拦路虎,俞祁浩带着他的研究成果上阵。他研究过青藏公路的冻土路基,这次直接把技术用到了电站建设上,比如用热棒预热冻土,保证施工时地面不会塌陷。他的加入,让工程在极端环境下站稳了脚跟。 建这座电站,难的地方太多了。首先是运输,工地周围全是陡峭山路,连条像样的道都没有。钢筋、设备全靠人工扛上去,几十吨重的水轮机部件只能靠人手传递,工人们在冰天雪地里一步步挪。 其次是冻土施工,地表冻得硬邦邦,挖都挖不动。工人得先用喷灯烤化土层,再拿铁锹一点点凿开。砌大坝心墙时,水泥浆还得保持温度,工人们围着搅拌机烧火堆,用热水调和原料,手冻裂了也不停工。 大坝稳不稳,山体固定是关键。工人们在悬崖边用风钻打进16000根一吨重的锚索,把山体锁得死死的。这活儿危险又累人,但没人退缩。 整个大坝用了4300万立方米填料,相当于填满一个小型城市的地基。施工条件这么差,愣是没出大乱子,全靠团队咬牙顶住了。 两河口水电站可不是光好看,它年发电量高达110亿千瓦时,够一个省用好几年。设计上还用了梯级调度,每滴水流过都能多发几回电,效率高得吓人。 汛期时,大坝能拦洪水,2023年夏天长江流域发大水,它就削了三分之一的洪峰,保住了下游无数村庄。干旱时又能放水发电,稳住电网,真是个全能选手。 更牛的是,它彻底改写了西藏的能源版图。过去这地方电力稀缺,现在通过特高压线路把清洁电送到东部,每年省下几百万吨煤,减排1300万吨二氧化碳,相当于种了一大片森林。 还顺带拉动了当地经济,修路、建厂、招工人,这片“不毛之地”开始有了生气。放眼全国,它成了“西电东送”的重要一环,助力中国在绿色能源上站稳全球C位。 这工程能成,技术得硬。冻土施工是个大难题,俞祁浩团队的热棒技术派上了大用场。他们还在冻土里埋了测温设备,实时监控地温变化,确保大坝根基稳固。 电站的水轮机设计也很讲究,能适应高原低压环境,发电效率一点没打折。梯级调度系统更是亮点,通过精准计算水流,让发电量最大化。这些技术不光用在两河口,未来还能推广到其他高原工程,意义不小。