A股为何对利好“免疫”?深度剖析估值底与市场底的博弈困局

在资本市场的舞台上,理想与现实的鸿沟往往令人触目惊心,这一现象在A股市场体现得尤为显著。近期,无论是宏观经济领域还是股市政策层面,利好消息接连不断,监管层稳增长、促消费、稳股市、稳楼市的决心显而易见。然而,市场反馈却不尽人意——经济数据未现根本性好转,股市更是对利好反应冷淡,大资金频繁高位抛售,量化交易加剧波动,投资者信心持续受挫。当政策工具箱里的牌越打越少,市场陷入“跌无可跌却涨势难寻”的尴尬境地,上证指数围绕3000点长达十余年的震荡,便是这一困境的缩影。

一、政策暖风为何吹不动市场寒冰?

近期,监管层频繁发声强调A股“估值洼地”,甚至以沪深300指数12倍市盈率对比美股28倍的数据作为例证。但市场并未买账,反而持续缩量下行。这种“政策热”与“市场冷”的反差,暴露了A股深层次的结构性矛盾。

事实上,单纯的低估值从来不是股价上涨的充分条件。A股长期处于低估值区间,若以此作为上涨逻辑,市场早已突破万点。这就如同菜市场的商品,若常年低价,消费者便不会再视其为“优惠”,而是默认其真实价值所在。缺乏成长性支撑的低估值,本质上只是合理定价,难以成为驱动股价上扬的核心动力。

二、五大枷锁桎梏政策效能

1. 资金供需失衡:小水池难养大鱼

当前A股总市值已突破90万亿,而机构投资者持股占比仅28.7%,呈现“30人饭量喂饱100人”的窘境。相比美股超60%的机构化水平,A股仍以散户为主导。公募基金33万亿规模中,实际持股不足四分之一,机构频繁波段操作,场外资金亦多以“快进快出”收割为目的。存量资金难以支撑全面牛市,结构性行情成为常态。

2. 机构抱团困局:避风港里的机会成本

保险、社保等长线资金扎堆高分红蓝筹股,上证50 ETF规模两年翻倍,而科技主题ETF规模却缩水超40%。这种保守策略虽能避险,却错失了全球科技革命的红利。港股科技指数年内涨幅超30%,美股“七姐妹”贡献纳指八成涨幅,反观A股,“大象起舞”的独角戏愈发凸显市场的结构性失衡。

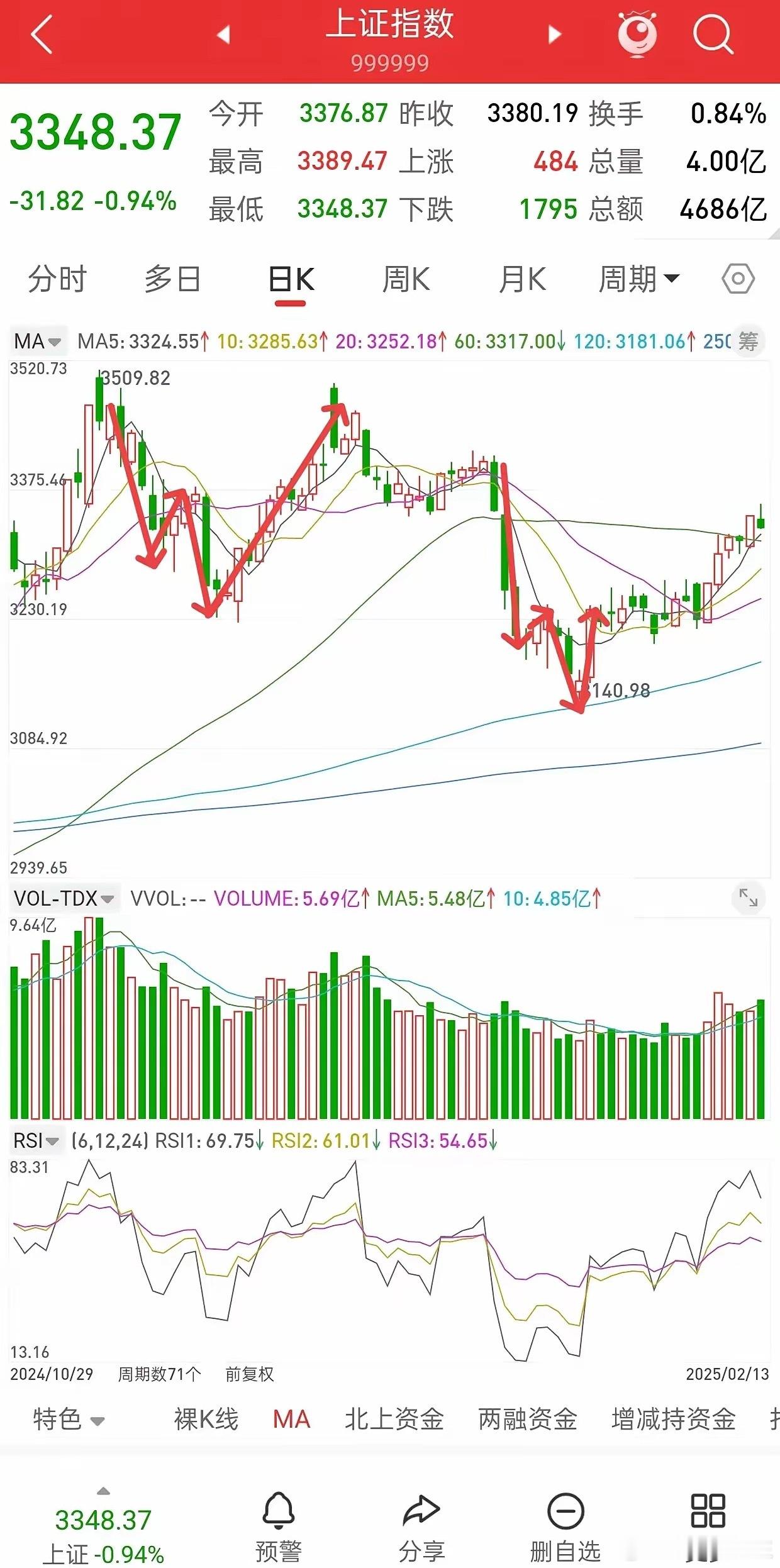

3. 筹码密集区:3400点的“死亡陷阱”

3350-3450点区间堆积着去年2.8万亿成交量的历史套牢盘,如同登山途中的“雷区”。当前日均成交量萎缩至1.1万亿,在量能不足的情况下,指数向上突破难度极大。市场规律反复验证:唯有“后量超前量”,方能“后高超前高”,无量上涨往往是诱多陷阱。

4. 季节性魔咒:五月的资金撤退潮

传统“冬播春收”的投资规律,叠加注册制改革的影响,使五月成为资金离场的高峰期。公募申赎数据显示,5月偏股基金净赎回规模环比激增120%,“五穷六绝七翻身”的股谚正在应验。即使政策频频发力,也难以抵消季节性资金外流带来的压力。

三、周五跳水背后的三大推手

1. 机构博弈:千亿资金的贴身肉搏

国家队与公募基金在沪深300 ETF上的调仓博弈,引发市场剧烈波动。4.03元关口的多空争夺,1.5%的振幅背后,是千亿级资金的激烈交锋。机构间的仓位调整如同“蝴蝶效应”,往往引发市场连锁反应。

2. 指数失真:大象起舞下的个股悲歌

5月15日指数冲击3400点时,银行板块成交占比超40%,但超半数个股仍徘徊在年内低点。这种“指数牛市、个股熊市”的割裂行情,如同用茅台酒勾兑的鸡尾酒——看似华丽,实则暗藏风险,普通投资者难以从指数上涨中获益。

3. 量价背离:强弩之末的危险信号

周五早盘6600亿的缩量上攻,暴露了资金面的捉襟见肘。午后跳水伴随放量,显示资金追涨意愿不足,抄底力度有限。当日成交额跌破万亿,成为压垮市场的最后一根稻草。若下周初指数再次急跌并伴随放量,或迎来技术性反弹窗口。

四、市场的危与机并存

1. 技术支撑:三线构筑“防坠网”

3340点的20日线、3333点的5周线、3320点的60日线构成多重技术防线。历史数据显示,当三大均线多头排列时,急跌后5个交易日内反弹概率达78%。当前指数已触及20日线,若能回补5月7日缺口,有望触发超跌反弹。

2. 政策底牌:国家队的“同花顺”

国家队手握3万亿权重股筹码,42只银行股充当“定海神针”。近期ETF逆市净申购超200亿,暗示“聪明资金”正在布局。尽管政策底明确,但市场上涨需多重条件配合,单纯依赖国家队护盘难以形成持续牛市。

3. 科技涅槃:压缩弹簧的爆发潜力

半导体指数经过两个半月回调,市盈率已低于历史均值1个标准差。华为5nm芯片量产、C919商业运营等催化剂,或推动科技板块价值回归。国产替代的坚定步伐,使其成为对抗外部打压的核心力量。

4. 改革红利:政策落地的“延迟效应”

并购重组新规首周遇冷,恰似2019年科创板开板时的市场反应。历史经验表明,政策从出台到见效通常需要1-3个月的滞后期,央企专业化整合等重大改革举措,或成为市场破局的关键变量。

五、投资者的生存法则

在“政策底”与“市场底”反复磨底阶段,投资者需掌握三大策略:

• 仓位管理:保持5成左右机动仓位,践行“大跌敢买、急涨能抛”的弹簧策略

• 资产配置:采用“哑铃结构”,左手配置低估值高股息的电力、煤炭板块,右手布局超跌硬科技赛道

• 风险控制:避免追涨杀跌,耐心等待市场信号确认

结语

A股正经历从“政策市”向“制度市”的深刻变革,估值底与市场底的错位,本质上是直接融资体系与财富效应重构的必经之路。在注册制改革、居民资产配置转型与全球产业链重构的多重背景下,市场的每一次深蹲,都在积蓄向上突破的力量。投资者无需盲目预测短期波动,只需系好风险控制的安全带,静待“戴维斯双击”的黄金时刻到来。