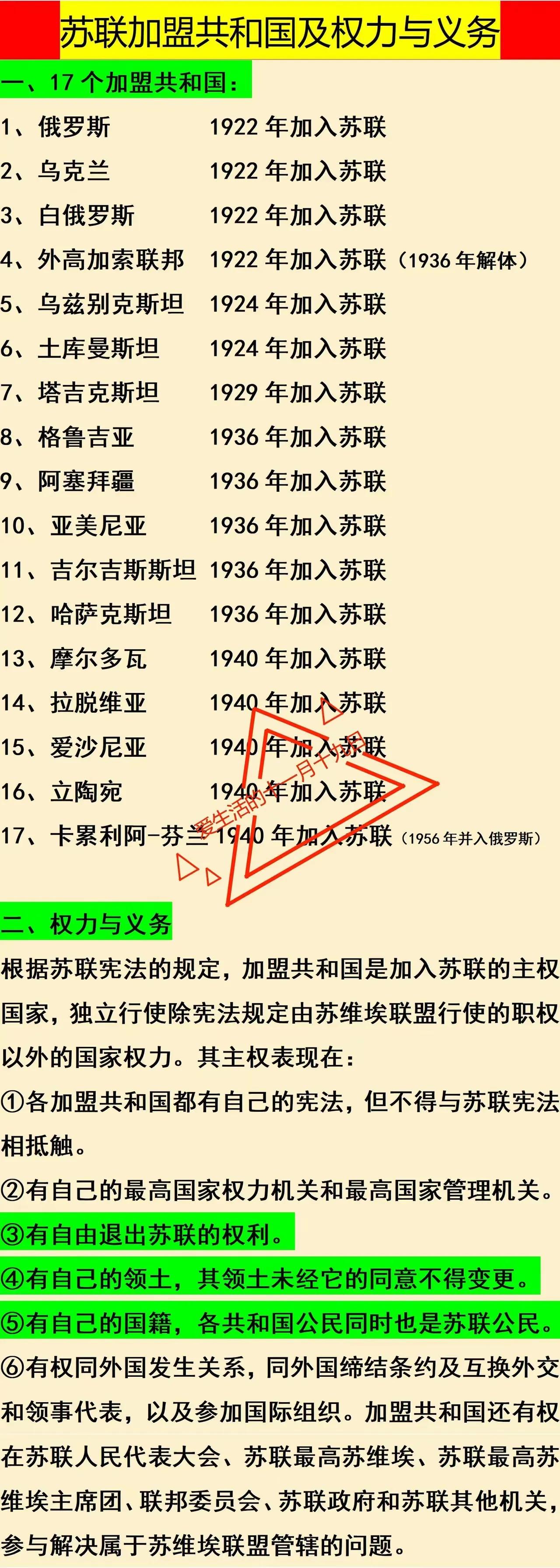

俄乌冲突还没消停,俄罗斯又扔了个重磅炸弹,普京的亲信科比亚科夫突然放话,说什么“苏联还没亡”,把这场仗说成是“家里的事”,这话一出,欧洲直接炸毛,国际上也吵翻了天。 圣彼得堡国际法律论坛的镁光灯下,俄罗斯总统顾问科比亚科夫抛出的"苏联法理存续论"如同投入深潭的巨石。 当这位克里姆林宫智囊宣称"苏联解体存在程序缺陷,俄乌冲突实为内部事务"时,全球地缘政治的天平骤然倾斜——这不仅是法律层面的技术性探讨,更是俄罗斯重构国际秩序的破冰重锤。 莫斯科的法学叙事直击国际法体系软肋,科比亚科夫援引1922年《苏维埃联盟条约》的生效程序,指出1991年《别洛韦日协议》未经苏联最高权力机构批准,其法理漏洞犹如暗门,使俄罗斯得以将乌克兰危机重新定义为"国家整合过程"。 这种法律重构的杀伤力远超军事行动,正如匈牙利总理欧尔班警告:"当规则边界模糊,制裁体系将成空中楼阁"。 战场态势与法律攻势形成战略协同,俄军近期在哈尔科夫方向实施"铁砧战术",单日投射3000枚炮弹构筑"死亡弹幕",同时俄总统普京宣布沿边境建立安全缓冲区。 军事高压与法理主张的共振效应,使乌克兰陷入"主权认知困境"——基辅既要应对物理边界的收缩,又面临历史叙事解构的双重绞杀。 特朗普政府的战略转向为俄罗斯创造机遇窗口,美国国务卿鲁比奥5月20日坦言对谈判"不抱高期望",而白宫暂停对乌情报支持的决策,暴露出华盛顿的战争疲劳。 这种战略收缩与俄罗斯的"法律战"形成对冲,正如卡内基国际和平研究院专家所言:"莫斯科正将军事优势转化为规则制定权"。 欧洲的集体焦虑在能源领域具象化,乌克兰宣布2025年停止俄气过境,迫使欧盟每日多支付2.3亿欧元寻求替代能源。 这种经济放血与安全恐惧的交织,使德国总理默茨不得不承认:"欧洲正为30年前的战略短视付出代价",而俄罗斯通过"北溪-2"残存管道维持的能源威慑,持续瓦解着欧盟制裁决心。 乌克兰的生存困境折射出现实主义铁律,尽管基辅获得美国重建基金50%管理权的新协议看似平等,但协议第九项"税收保障"条款暗藏玄机——美方可通过防空系统援助置换矿产权益。 这种"安全换资源"的交易模式,恰如1994年《布达佩斯备忘录》的历史重演,将乌克兰推向新形态的依附关系。 莫斯科的"法律战"已引发链式反应,波兰外交部紧急启动前苏联遗产法律审查,立陶宛议会通过《主权连续性法案》,这些应激反应暴露出东欧国家的深层恐惧,而俄罗斯在加里宁格勒部署的伊斯坎德尔导弹系统,正将这种法律叙事转化为物理威慑。 历史轮回中的战略博弈呈现新形态,当俄军苏-35战机与乌军改装无人机在库尔斯克上空缠斗时,克里姆林宫的法律专家正起草《欧亚安全新宪章》,这种"导弹+法条"的复合攻势,预示着21世纪的大国竞争已进入规则重构深水区。 和谈僵局中的变量正在积聚,尽管俄乌在伊斯坦布尔达成"千人换俘"协议,但俄方换回人数十倍于乌方的悬殊比例,暴露出力量对比的本质差异。 乌克兰外长库列巴的"三不原则"(不割地、不中立、不妥协)愈发像空中楼阁,而莫斯科在顿涅茨克新建的行政中心,已开始签发俄罗斯护照。 在这场重塑国际秩序的无声较量中,科比亚科夫的"法律惊雷"或许只是序曲,当俄罗斯将T-90坦克的履带印与法律文书的印章重叠,世界正见证着威斯特伐利亚体系诞生以来最剧烈的规则地震。而乌克兰的土地,仍在硝烟与法理的交织中等待黎明。