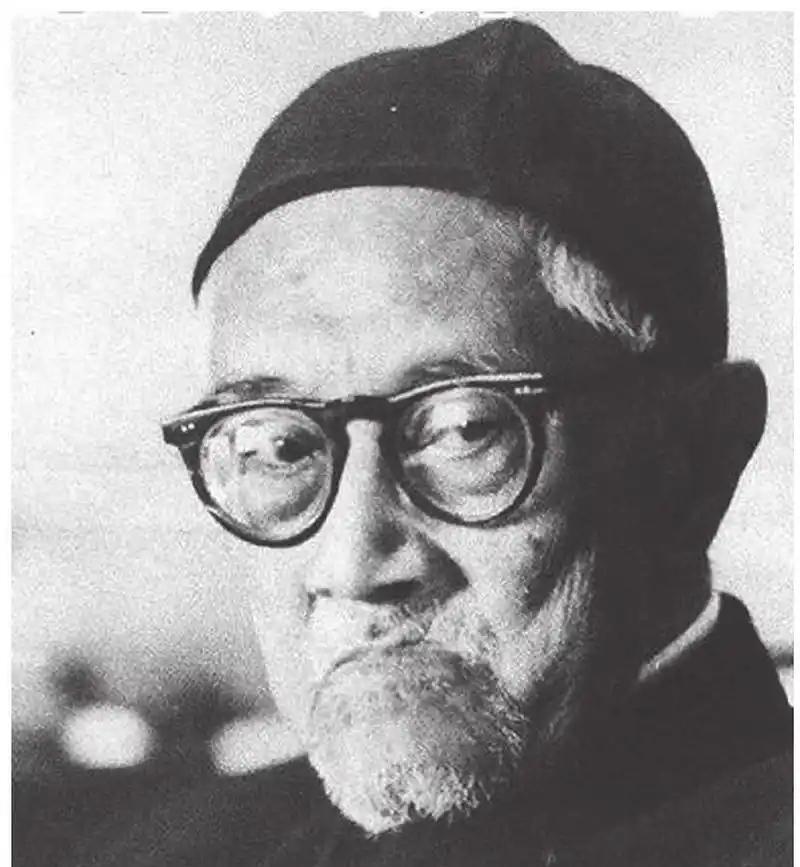

[月亮]1983年,梁漱溟说,他心中最敬佩的中国人是毛泽东主席,毛主席功在统一中国,德在改造社会,言在思想体系,毛主席高瞻远瞩,总览全局,睿智的头脑,深邃的目光,犀利而炯炯有神,超强的穿透力,早看社会五十年,太阳红,毛主席亲! 梁漱溟年轻时和毛泽东多次讨论,他们的想法有很大分歧。梁漱溟希望通过温和的方式改变社会,他觉得慢慢改良能解决问题。毛泽东则抓住问题的关键,要一步到位,动真格地打破原有的旧框。 梁漱溟一开始坚持己见。可是,眼前的现实让他思路发生了转变。他目睹了原本推行不下去的改良方案,在社会最底层的人群里的反应并不好,因为绝大多数人希望立刻改变自己的命运。而毛泽东提出的路子让人看到了具体、直接的改变,尤其是在农村。 中国经历了长时间混乱,毛泽东正是站出来整合了局面。他带领团队解决了四分五裂的问题。新中国成立后,毛泽东要求实地调查研究,去了很多农村、工厂,亲自了解群众困难。他讲究决策得落到实际效果上,特别重视从群众中获取信息。 土地改革后,广大的农民一下子成为土地的主人。分地那天,不少农民觉得彻底翻身,再也不是以前听命于地主的人。政策这么实行开来,农民获得了实实在在的满足感。很多年后,不少老人回忆那一天,依旧记得当时的场面。 医疗方面,毛泽东推动卫生下乡,赤脚医生背着药箱去村里给老百姓看病。医疗条件有限,但让更多的人第一次尝到了治病的希望。这个措施在许多村庄里缓解了因病致贫的问题,也让老百姓有了安全感。 教育改革同样明显。原来能进学校的孩子,主要还是条件好的家庭。到了毛泽东时期,开始重视扫盲和普及教育,让更多普通人有机会学知识。过去那些只能认识几个字的农家孩子,后来慢慢进入了课堂。家长们一开始不相信孩子能有机会上学,慢慢地也被现实打动。 在毛泽东主政时期,中国建立了完整的工业基础。那时候不少设备、技术都靠自己琢磨。尽管过程很艰难,很多工人吃了不少苦,但一批一批的工厂还是建起来了。中国人的手里第一次有了自己的大项目,这让更多人觉得社会和国家发生了具体改变。 经济基础建立以后,社会地位也跟着变化。原来讲身份,很多普通人在社会上抬不起头。到这个时候工人、农民成了受尊敬的群体。很多第一次被称为“主人翁”的人感到新鲜,也明白了当时有多大的变化。 毛泽东不仅仅有实际动作,他还提出了不少自己对社会问题的见解。有些理论,用现在的人看来更容易懂。他经常要求大家要联系实际。他还反对只照搬外国经验,讲究走自己的路。这个理念,后来成了中国很多人办事的共识。 在外交方面,毛泽东也做出了决断,比如中美关系的转变。他很多决策在当时看来很大胆,但实际做出来后,起到了让国家有更长期计划的作用。 经历了这么多变化以后,不只是梁漱溟,很多原本思想不同的人对毛泽东有了不同的想法。过去以为办法不靠谱的人,在看到变化后也承认,这条路切实让中国摆脱了旧有的困境。 毛泽东和梁漱溟多次长谈,两个人立场不同,但无论是争还是和,最终都归结到现实里。梁漱溟觉得自己想了很久的问题,被这套办法解决了,他转变的过程其实代表了相当一批知识分子的想法变迁。 毛泽东把人民放在心里,很多事都想到群众最需要什么。不少人口里念叨“为人民服务”,是因为他们真的感受到这种做法带来的实惠。不管后来社会节奏有多快,很多人还是觉得那个时期有人能管眼前的事,能把人民的利益顶在前头。 时间过去,现在的社会和那时有很大不同。但有一点,依旧有人在想那个年代的做法,比如办事怎么讲实际,遇事敢不敢冲在前边,遇到新问题会不会走回头路。毛泽东留给中国人的,很多已经融进了各种处理问题的做法当中。 现在的中国各方面都有了很大变化。经济、科技、生活水平都翻了几倍,但社会怎么发展得更好,怎么照顾好老百姓,其实还在不断探索。回过头来看,毛泽东以及当年那批人走的那条路,给后面的人提供了不少经验,也留下一些需要继续思考的地方。 信源:上观新闻--在延安的六次长谈中,梁漱溟与毛泽东说了些什么