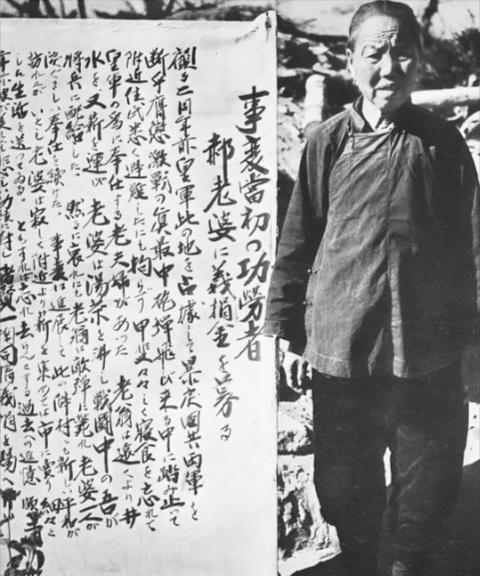

1937年,这一年成了中国近代历史上极为沉重的一页。七七事变的爆发标志着全面抗战的开始,北方大地的硝烟渐次弥漫,河北的许多乡村也未能幸免。 当日军铁蹄踏进乡野,人们的生活和命运随之改写。在这个背景下,有一段发生在河北某偏僻小村庄的故事被后人传颂,成为对战争带来的人性考验的一个鲜明注脚。 这便是一个80岁老太太郝兰香,在日军刚刚攻占村庄时,竟主动邀请敌军进屋,声称他们是“救世主”,而命运却让她的老伴马大福意外掌握了日军的武器,掀开了一场令人意外的变局。 在那个年代,农村生活远比城市艰难,信息闭塞,生活充满未知的压力。郝兰香和丈夫马大福是村里年纪最老的夫妻二人,子嗣早逝,孤独地守着一块薄田以及老屋。 马大福年轻时体力还算充沛,每日在镇上干些零活补贴家用,郝兰香则负责耕作和家务。两人的生活虽清贫,却在平静中携手共度岁月。 面对战争爆发,人们纷纷逃难,唯独这对老夫妇选择留下。因为年迈,逃难实属不易,也对未知的局势充满了无奈。他们坐困乡间,看着阴影步步逼近。 随着日军的兵临近村子,村庄顿时陷入一种古怪的静默。大多数村民选择逃散,路途遥远且危险,可老夫妇日复一日地守着这方家园。在日军踏入村边时,郝兰香用一种出人意料的姿态迎接了他们。 她掸去身体的疲惫,冒着风险,用蹩脚而坚定的日语高喊“欢迎皇军”的口号,这令所有在场的人大为震惊。 马大福听到这话,有些担心,甚至愤怒,问她这样做的意义又在哪。郝兰香则语重心长:“大福,只要他们能保护我们,我们就有活路。” 郝兰香的举动很快被日军视为“友好”的信号,她因此得到了特别的关注。日军军官看到一个年迈的地方妇女主动示好,便让她担任村里的通译,帮忙联系村民和了解地形。 郝兰香即使在紧张和未知面前,表现出了惊人的镇定,她小心翼翼地与日军交流,不断想寻求能让夫妻俩活下去的方式。 为了博取信任,她不仅供应日军食物,还用自家的鸡鸭招待他们,日军也因饥饿和长期征战,对这份乡村的温情馈赠颇为感激。 此时,村里其他剩下的几个村民,看到郝兰香“倒戈”的行为,纷纷感到失望和愤怒。他们中的一些人将她视为叛徒,私下里对她冷嘲热讽。然而在郝兰香看来,这些都是小事,她相信与强敌合作能换来自己和丈夫的安全。 马大福心中极为纠结,一方面他明白妻子的想法中有求生的渴望,另一方面他对这种合作所带来的道德拷问感到痛苦。两人经常在夜晚低声对话,郝兰香语气中充满了对未来的无奈和期盼,马大福则沉默更多。 随着日军深入村庄,他们不仅控制了地理环境,还组织了所谓的慰灵仪式以巩固民心。郝兰香被选为民间代表,在仪式中代表村里向日军献上祭品,得到军官们的称赞。 由此,她的地位在日军中逐渐稳固,村里对她的看法也更为两极分化。村民中,有暗中抵抗的志士秘密希望郝兰香能够给日军收集情报,以策划反攻;但另一些人则胆怯沉默,不敢表达异议。 这段时间里,郝兰香不仅向日军通报村民的行动,还提供了村里其他待援助者的信息。她的行动使得敌方能够更有效管理和压制村民,换取了一时的安定,换来自身的生存保障。 她说服丈夫一定要坚强,命运多舛,她的内心依旧承载希望,虽然那希望充满矛盾和苦涩。 故事在1945年发生了戏剧性转折。一场日军撤退行动中,马大福被派遣为日军运输物资的协助者。他年迈的身躯在运输线上的劳作使他非常疲倦,却职责所在。 一次混乱射击中,他无辜地成为了友军误伤的对象。随着右手紧握的武器掉落在地,命运仿佛逆转,将岁月的沧桑与战争的残酷放大到了极致。 马大福神志渐渐迷离,最终含泪离世。郝兰香听闻噩耗,内心几近崩溃,却仍未停止为日军服务,或许是在用行动麻痹自己对逝去伴侣的痛苦。 战争最终结束,新中国成立后,郝兰香的故事也迎来结局。她因长时间与日军合作而被村民孤立和唾弃,政治审判中虽因缺乏确凿证据未被定罪,但在乡邻眼中,她已成为背叛的象征。 她被迫离开村庄,孤独地藏身在一处荒山洞穴里,以余生的时光,默默承受着内心与现实的双重煎熬。那些曾经被她接待的“救世主”已远去,只留下历史的风尘,批判与感叹交织成复杂的情绪。 郝兰香的一生成为战争背景下人性挣扎的缩影。她的选择揭示出在极端生存环境中,人们难免在理想与现实、忠诚与背叛之间摇摆。 她的行为虽出于对生命的渴望和对未来的恐惧,最终却被历史定格为一种错误的选择。战争不仅让疆域破碎,更让心灵分裂。面对外敌压境,如何在危机中守住道义,成为每一个被历史试炼的人们无法回避的命题。