230万耳环照出的不是“仇富”,而是权力与财富的畸形镜像

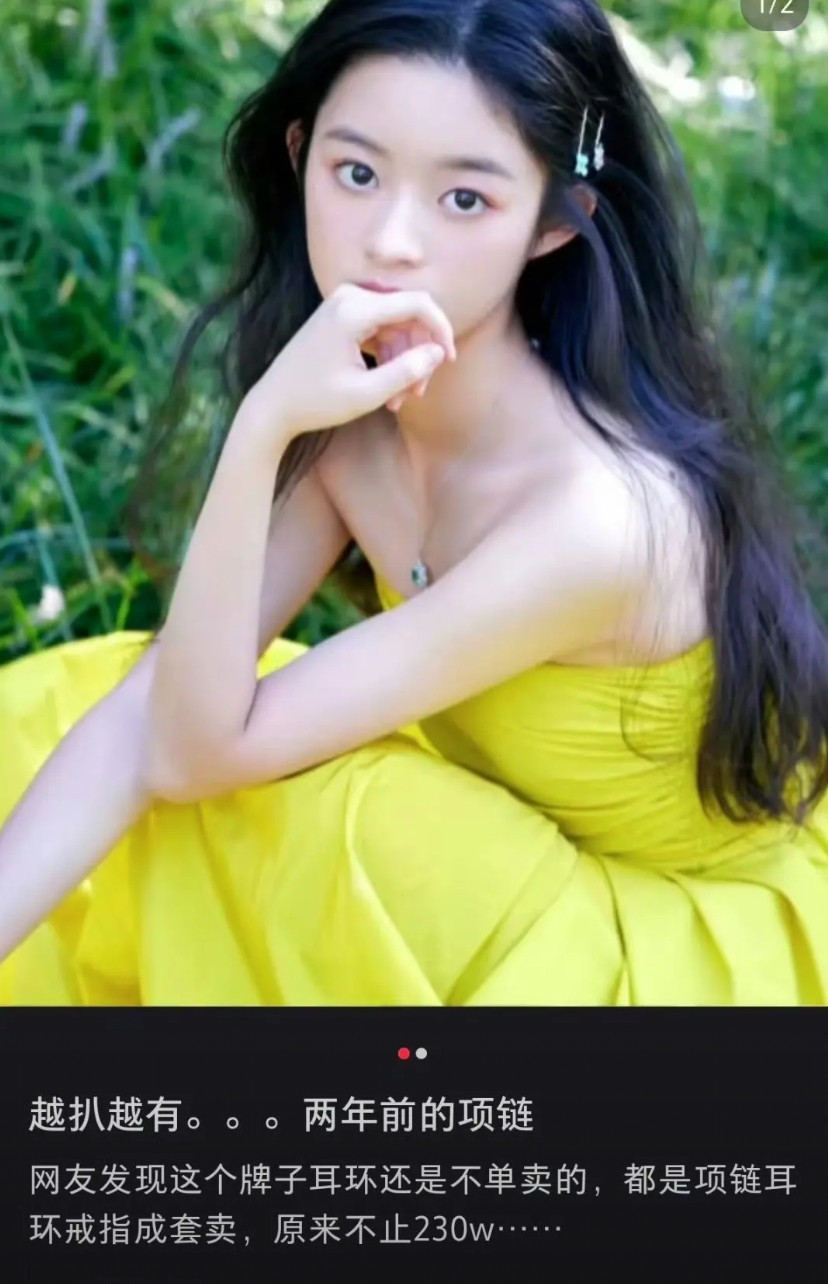

当18岁演员黄杨钿甜在成人礼照片中特意标注“耳环是妈妈的”时,这对价值230万元的祖母绿珠宝便不再是简单的奢侈品展示,而是成为撬动公众对社会公平信任的支点。这场舆论风暴的本质,绝非某些人口中的“集体仇富”,而是公众对权力与财富畸形结合的本能警觉,对公职人员廉洁性的集体追问。

权力退潮后的财富暴涨:公职履历的“黄金变现”

其父杨某的职业轨迹堪称权力资本化的典型样本。2011年入职公务员系统,2015年调入雅安市投资促进局下属单位,2017年辞职经商,随即成立注册资本500万元的影视公司,2020年疫情期间又跨界成立注册资本1000万元的生物科技公司。这种“公务员—商人”的华丽转身,与女儿出道时间高度重合,与灾后重建项目时空交织,与疫情红利精准卡位,每一步都暗含权力寻租的可能性。更耐人寻味的是,其名下企业在舆论发酵后连夜变更法人、删除关联信息,这种“此地无银三百两”的操作,恰恰印证了公众对“权力变现”的合理怀疑。

法律对此早有预判。《公务员法》明确禁止公职人员经商,离职后3年内不得从事与原职务相关的营利活动。杨某曾负责招商引资,辞职后其影视公司却参与雅安文旅项目招标,这种“前脚审批、后脚经营”的路径,显然违背了职业回避原则。即便如雅安市经合外事局所言“辞职8年与单位无关”,但《刑法》中“巨额财产来源不明罪”的存在,足以让任何异常财富积累都需接受阳光暴晒。广西南宁海关原主任科员唐军5000万元财产无法说明来源最终获刑的案例,正是对此类质疑的最佳注解。

灾后重建的“伤疤”与奢侈品的“光芒”:撕裂的社会公平图景

当杨某在灾后重建项目中长袖善舞时,雅安灾区的民众却在为自筹重建资金苦苦挣扎。官方数据显示,截至2015年,雅安仍有3330户居民因地质灾害被迫搬迁,部分村民甚至需自掏腰包填补重建资金缺口。这种“公职人员家庭豪掷230万买耳环,灾区民众自费砌墙补瓦”的对比,构成了对社会公平最尖锐的讽刺。更刺痛公众神经的是,杨某曾参与的荥经县云峰山4A景区开发项目,正是4·20芦山地震灾后重建项目,投资规模高达7亿元。即便其声称“未直接参与重建”,但作为项目收标联系人,其职业履历与商业版图的时空重叠,本身就是对公共资金安全的巨大威胁。

这种撕裂在杨某妻子的消费轨迹中尤为明显:2016年(其在职期间)佩戴50万元梵克雅宝项链,2018年(辞职后)升级为40万元卡地亚手镯,2025年更是拿出230万元耳环。一个普通公务员家庭如何在8年内实现奢侈品消费的三级跳?这种财富积累速度远超合法收入的合理范畴,自然引发公众对“灰色利益链”的联想。正如抖音评论员所言:“耳环折射的不是火彩,而是权力寻租的魅影”。

真相不能“同名同姓”了之:公众监督的边界与法治底线

四川省慈善总会澄清“同名同姓”的声明,虽暂时厘清了一个细节,却留下更多待解之谜:杨某在雅安经合外事局的工作是否涉及灾后重建项目审批?其影视公司参与的文旅项目招标是否存在利益输送?生物科技公司在疫情期间的巨额利润从何而来?这些问题不解决,“同名同姓”的解释只会沦为掩耳盗铃的托词。更关键的是,杨某家庭的豪宅、珠宝等资产,与其合法收入之间的巨大差额,必须通过权威审计给出令人信服的说明。

公众监督的合法性源于对公共利益的守护。当公职人员的家庭财产与职务行为产生交集时,其财富透明度便不再是个人隐私,而是关乎社会公平的公共议题。正如凤凰网评论指出:“杨某作为前公职人员,其职业履历和财富积累天然属于公众监督的范畴”。这种监督不是“人肉搜索”,而是公民依法行使知情权、参与权的体现。雅安市纪委监委的介入调查,正是对这种监督需求的积极回应。

在权力与资本深度勾连的时代,230万耳环事件不过是冰山一角。它提醒我们:当公职人员家庭的财富积累速度远超合法收入,当灾后重建项目与商业版图产生时空重叠,当奢侈品消费与民众疾苦形成鲜明对比,公众的质疑从来不是“仇富”,而是对公平正义的本能捍卫。正如廉政时评所言:“廉洁自律是公职人员的基本素质,制度建设是廉政的保驾护航”。唯有让权力在阳光下运行,让财富积累经得起法律推敲,才能修复被奢侈品刺痛的社会信任,重建公平正义的价值基座。