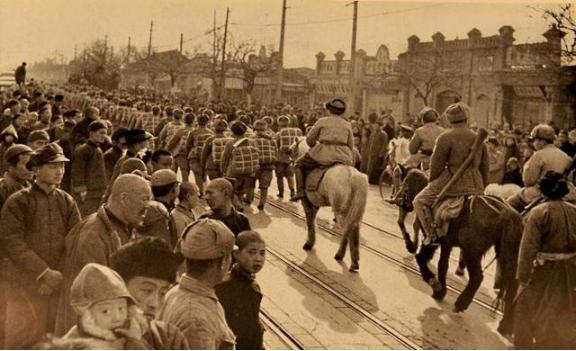

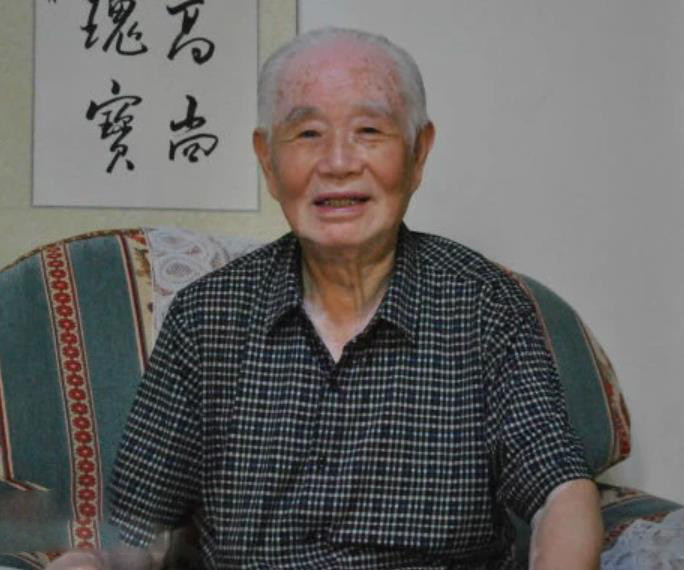

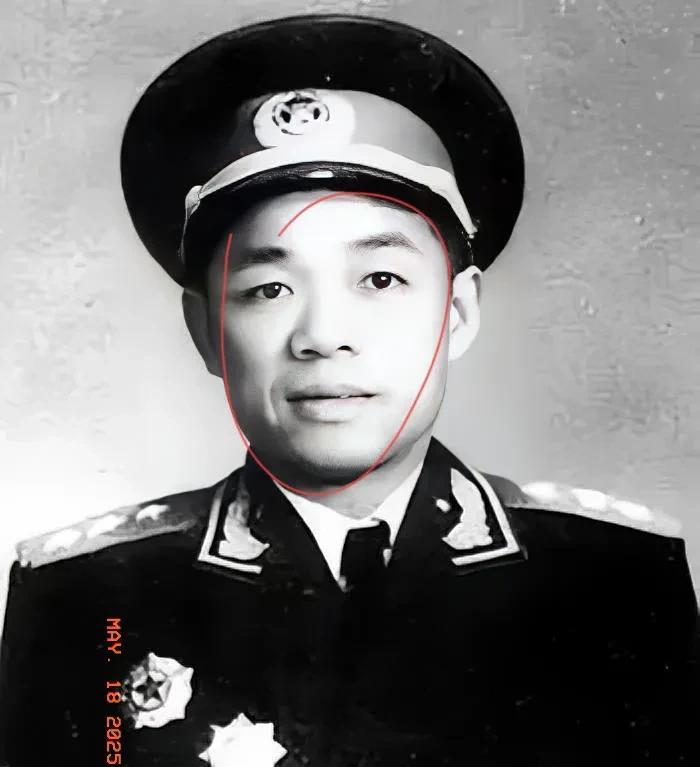

1948年12月,傅作义的王牌部队104军被解放军包围,军长安春山拔出手枪做出自杀的样子,副军长王法子说:“何必来这一套,要么当俘虏,要么逃走。” 1948年12月,平津战役打得正激烈,傅作义的104军作为他的王牌部队,本来是想在华北撑起一片天。可惜,解放军的包围圈收得太紧,康庄附近成了他们的绝境。这支部队号称精锐,装备也不差,但面对解放军的战术和人数优势,很快就陷入了死局。军长安春山是个硬汉,眼看部队被打得七零八落,突围无望,心态崩了,掏出手枪就要自杀。这时候,副军长王宪章站出来,冷静得有点不像战场上的人,说了那句关键的话:“何必来这一套,要么当俘虏,要么逃走。” 这话听起来有点无情,但仔细想想,挺接地气。战场上不是你死就是我活,矫情没用,现实摆在眼前,安春山要么放下枪当俘虏,要么找条路逃出去。王宪章没劝他硬拼,也没煽情喊什么“誓死不降”,就这么直白地把两条路摆出来。这句话不光救了安春山一命,也让这场绝境里的选择变得耐人寻味。 结果呢,104军还是没突围出去。安春山受了重伤,王宪章被俘,部队基本完蛋。但这并不是故事的终点。1949年1月,北平和平解放,傅作义带着手下起义,这俩人的命运也跟着翻了篇。安春山没死成,后来伤好了,投身新中国建设;王宪章被俘后也没硬扛到底,接受改造,走上了新路。这选择看似是被逼出来的,但背后藏着战争的残酷和人性的复杂。 先说安春山。他拔枪那一刻,明显是想以死保个名节,毕竟国民党军里这种“宁死不屈”的戏码不少见。可王宪章一句话把他拉回来,让他面对现实。战场上,活下来比什么都重要,死了一了百了,啥也改变不了。安春山没死,保住了一条命,后来北平解放,他顺势站到了新中国这边。这选择让他从绝境里爬出来,活出了下半辈子。要是他真开了枪,估计历史上也就是个小注脚,没人会多看一眼。 再看王宪章。他劝安春山的时候,自己也得掂量后果。104军完了,他跑不掉,被俘是迟早的事。他那句“要么当俘虏,要么逃走”,其实也给自己铺了路。他没选逃,可能是知道逃不出去,也可能是觉得当俘虏还能搏一把。事实证明,他赌对了。解放军优待俘虏的政策给了他机会,北平解放后,他跟傅作义一起起义,改造后也融入新社会。这家伙冷静得有点可怕,但也正是这冷静,让他抓住了活路。 这俩人的选择,说白了就是战场上的生存哲学。安春山从冲动到冷静,保住了命;王宪章从一开始就务实,找到出路。战争这东西,没那么多英雄气概,更多是硬着头皮做决定。他们没突围成功,但活了下来,还搭上了历史的大势,成了新中国的一部分。这比那些死硬到底的家伙,多了点人味儿,也更贴近普通人的想法。 从大背景看,104军的失败是傅作义在华北失守的前奏。傅作义本来想靠这支王牌部队撑住局面,但解放军的战略太狠,把他的算盘全打乱了。康庄一战,104军被围得死死的,突围几次都没成,士气也垮了。傅作义在北平撑了一个月,到1949年1月,眼看大势已去,只能选择和平解放。这时候,安春山和王宪章的选择,其实也跟傅作义的决定挂上了钩。他们没死没逃,最后跟着老大一起转了向,算是因祸得福。 再说深点,这段历史不光是俩人命运的转折,也是那个年代的缩影。1948年底,国民党在华北已经不行了,解放军气势如虹,战场上的选择不只是个人生死,还得看清大方向。安春山和王宪章,一个差点死了,一个被俘了,但都没硬扛到底,最后都活下来,还跟上了新中国。这说明啥?有时候,放下执念比端着架子更难,但也更聪明。 安春山那一下没扣动扳机,不是怂,是被现实拽了回来。王宪章那句冷冰冰的话,不是无情,是看透了局势。战争里,活下来就是胜利,他们俩抓住了这点。北平解放后,他们没被历史抛下,反而融进了新社会,这结局比战场上轰轰烈烈死掉强多了。 这段事,搁现在看,也挺有意思。人生不就跟战场似的吗?有时候逼到绝路,得冷静下来想想出路,别一根筋硬干。安春山和王宪章的选择,挺接地气,没啥高大上的东西,就是活生生的例子。历史这玩意儿,不光是大人物的事,小人物的抉择也能折射出大时代。