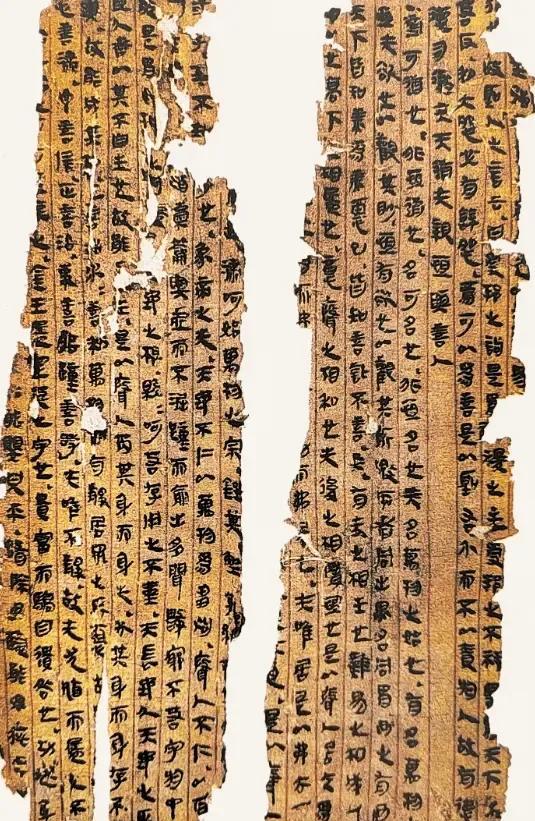

1981年的福建泉州,正值改革开放初期,社会各界逐渐活跃起来,渔业作为沿海地区支柱产业之一,承载着无数渔民的生活与梦想。泉州,这个自古以来就是海上丝绸之路的重要起点,历史悠久,文化底蕴深厚。 当地渔民世代相依为命,与大海维持着密不可分的关系。老黄是一位五十多岁的泉州渔民,经历了海上无数风浪,已习惯了海上的惊涛骇浪与人情冷暖。 年轻的渔民小李则刚刚从渔业学校毕业,带着新鲜的理念和不服输的精神回到家乡,跟随老黄学习捕鱼技巧。 那年夏天,对于老黄和他的同伴来说却不同寻常。之前从未遇到过的渔网损坏问题,日渐严重地困扰着他们,破洞不仅频繁出现,而且每次都极具破坏力,让他们损失了不少渔获。 岛上的渔民们开始怀疑是大海中一只神秘的“海怪”在作祟,或某些不明装置隐藏于海底,令他们忧心忡忡。随着破网事件的升级,他们决定向警方报告,希望能找到问题的根源。 在那个年代,信息闭塞,公安机关接到类似报告时,一般先是持怀疑态度,但出于对渔民生活的关怀,派出了一支专业的调查队伍。调查队员中有经验丰富的海洋学家和机电专家,他们携带当时较先进的探测仪器,对这片长约十几海里的水域展开监测。 与此同时,渔民们也保持着紧张的关注。他们的生活仿佛被这次神秘事件打破了宁静,面对未知,每个人心中都充满了好奇与敬畏。 渔民们现场破损的渔网成了案件的第一个重要线索。调查员将渔网收集起来,仔细分析破损口环节。 不过,即使是经验丰富的专家,也被这些破洞的形态弄得费解——破损整齐且力量明显超出了鱼虾的拉扯能力。专家猜测,出现的破坏力可能来源于一种坚硬的物品,这促使他们将注意力转向了海底。 探测船采用磁力探测和声波探测设备,在海面反复搜寻。几个小时内,仪器突然发出尖锐的异常声响,定位显示在距离岸边十四海里的水域底部出现了一个巨大的金属块。 潜水员们装备潜水服,带着氧气瓶和探测装备,潜入冰冷的海水。他们记忆深刻的是潜入那一刻视觉一片朦胧,水下光线黯淡,海水隐约移动的悬浮物使得能见度不高,潜水的紧张感伴随着期待。 潜水员们很快发现了那个庞大的铁制物体,其形状宛如一个古老的“四爪铁锚”,锚身锈迹斑斑,铁钩粗壮有力,锈蚀程度却透露出其经历过漫长的岁月。 潜水员在水下用手轻触,铁锚的冷硬和沉重让他们震惊不已,这个巨大物件正是造成渔网反复破损的罪魁祸首。 一位年长的渔民,老陈,缓缓走到群众中间,说起一个尘封许久的传说:明朝时期,伟大的航海家郑和率领庞大船队下西洋,在此海域曾遭遇狂风巨浪。 为了稳定航船不至翻覆,郑和下令放置这枚巨型铁锚以稳固船身,这个铁锚因而得名“定海神针”。尽管故事有些传奇色彩,却让众多人心中升起一股敬畏。 第二天,当地的打捞队携带设备前来。利用吊车、浮筒等工具,耗费数小时终于将这枚沉睡于海底几百年的铁锚缓缓拖上甲板。铁锚庞大的体积和厚重的锈迹引来现场一片欢呼。 渔民们围绕着铁锚,激动地交头接耳,纷纷猜想其背后的故事。一名专家检查铁锚时发现其奇特之处,锚身虽然锈蚀,但结构结实,工艺复杂,焊接工艺令人惊叹,竟不输现代制作水平。 专家团队随后带来了先进的仪器,对铁锚进行了金属成分分析和年代测定。结果显示,这件铁锚确实拥有至少五百年的历史,采样中铁的纯度和焊接技术证明了当时工匠的非凡技艺。 这一发现,不仅验证了我们的几位老渔民的判断,也为历史学者们开启了一扇了解明代海洋工程技术的新窗口。 媒体迅速赶到现场报道,吸引了大量游人和学者前来泉州渔港。众多历史爱好者怀着对海上丝绸之路的热情,前来一睹这件传奇铁锚的风采。渔民们经过了几个月的探索和讨论,将这座隐藏在大海深处的遗迹视作对过往岁月的敬意和记忆。 铁锚的发现,不仅带动了泉州当地文化旅游的发展,还提升了这座古城在学术界的地位。历史学家、考古学家、金属专家纷纷前来进行深入研究。 泉州相关部门也将这枚铁锚纳入市级文物保护项目,策划展览,并将其作为对外推广泉州丰厚海洋文化遗产的重要载体。 老黄和小李成为当地小有名气的人物,他们不仅体现了传统渔民的精神,更成为文化传承的活跃参与者。 每逢有人问起铁锚背后的故事,他们都会侃侃而谈,讲述海洋给予人类的馈赠与警示。被困扰多时的渔业困境也因这枚铁锚的出土逐渐改善,泉州渔港迎来了新的希望。 随着时间的推移,铁锚被安放于泉州博物馆,成为镇馆之宝之一。每年都有成千上万的游客慕名而来,不仅是为了亲眼见证这段奇妙的历史,更是感受那个跨越时空的海洋传奇。