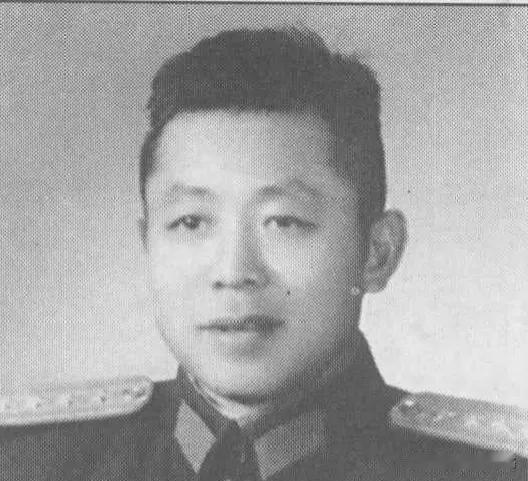

1949年12月,国民党中将李振率部起义,在谈判时见解放军干部很年轻,不高兴的说:“你们不讲信用,我要见刘伯承司令员。” 1949年12月25日清晨,四川简阳贾家场的寒霜还未褪去,国民党第十八兵团司令李振将手按在地图边缘,指尖在成都与西昌之间反复划动。 此刻他面前站着两位身着粗布军装的年轻人——解放军32师副师长涂学忠与94团团长田士繁,两人年龄相加尚不足李振的军龄。 这场关乎四万将士命运的谈判,因代际鸿沟陷入僵局:"我戎马三十年,岂能与黄口小儿定生死?"李振将茶碗重重一磕,震得桌面电报簌簌作响。 这个戏剧性场面背后,是西南战局的剧烈震荡,随着二野主力完成对成都的合围,胡宗南等嫡系将领早已乘机飞离,留下的国民党部队陷入指挥真空,李振的抉择不仅关系着麾下将士存亡,更牵动着成都周边二十余座军火库的命运——这些战略物资若遭破坏,解放军入城后将面临巨大补给压力。 李振的起义并非临时起意,出身粤系的他始终游离于蒋介石嫡系之外,1949年11月胡宗南强令其死守成都时,叶剑英通过香港渠道传来的密信成为关键推力:"若不起义,再无机会"。 这份来自北伐时期战友的忠告,让李振忆起1937年与叶剑英并肩抗日的岁月——那时他们共饮韶关的浊水,共守破碎的战壕,这份生死情谊在十二年后化作跨越阵营的信任。 起义前夜的密谋充满惊险,当李振在指挥部召集心腹商议时,三十六军军长朱光墀突然率部潜逃。这个拥蒋死硬派的叛离,迫使李振提前八小时启动计划。 据《西南军区战史》记载,李振亲笔签署的起义令用词极简:"即刻易帜,违者军法",字迹力透纸背的颤抖暴露出他内心的焦灼。 与涂学忠的谈判堪称新旧军事文化的激烈碰撞,33岁的涂学忠虽年轻,却已是经历过长征、抗战的老红军,他解开军服露出背上三处弹痕:"李司令的资历写在肩章,我们的资历刻在身上"。 这份直白震撼了时年49岁的李振——在国民党论资排辈的体系中,他花了二十年才从排长升至中将,而眼前这些"娃娃军官"的晋升完全基于战功。 当李振坚持面见刘伯承时,二野参谋长李达的越级介入展现了解放军的诚意,电话中李达用五分钟讲清三项保证:保留起义军官职务、保障士兵整编权益、完整接收军用仓库,这番高效沟通与国民党层级冗杂的官僚体系形成鲜明对比,最终打消了李振的疑虑。 12月27日拂晓,成都北郊仓库区的交接堪称起义最惊险环节。李振亲自监督士兵卸下引信,将美制105毫米榴弹炮与十万发弹药列队摆放。 据《川东军区接收日志》记载,这些装备后来成为解放军剿匪的重要依仗,其中十二门火炮经改造后参加了抗美援朝,而在城南,原十八兵团士兵排队领取解放军发放的棉衣,某个老兵摸着崭新内衬哽咽:"当兵十年,第一次领到不掺稻草的冬装"。 起义后的整编充满智慧,解放军采取"掺沙子"策略,将十八兵团打散编入三个主力师,既防止旧部串联,又保留粤籍军官的语言优势用于西南剿匪,李振被任命为川东军区副司令,其旧部187师师长钟定天继续统领改编部队,这种"用人不疑"的姿态极大稳定了军心。 1988年李振病逝时,成都军区特别允许其棺木覆盖解放军军旗,这个细节成为时代嬗变的隐喻——昔日的国民党中将最终以爱国民主人士身份载入史册。 (综合《西南军区战史》《川东军区接收日志》及台北"国史馆"解密档案)