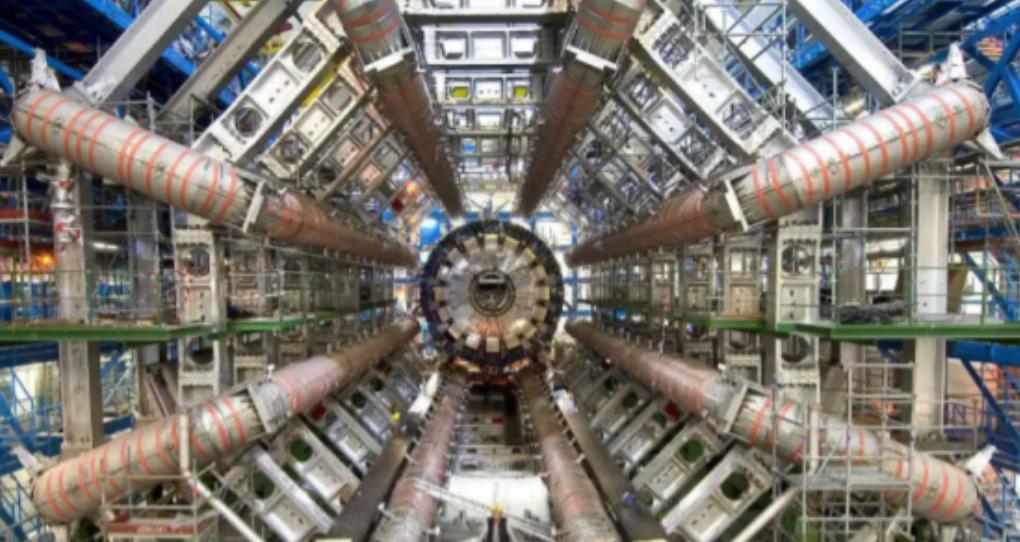

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 中国该不该花巨资建造大型粒子对撞机?这个看似专业的科学问题在2016年演变成全民关注的社会议题。 两位顶尖科学家的观点碰撞,折射出发展中国家在科技发展与民生改善之间的艰难抉择。 争论的焦点集中在造价高达千亿的环形正负电子对撞机项目。 支持者中科院院士王贻芳算过一笔经济账:项目分两期建设,首期工程造价约360亿元,预计带动低温超导、精密加工等二十多个产业的技术升级。 他举例说,北京正负电子对撞机改造时研发的X射线检测技术,如今已应用于高铁轮毂探伤,每年避免数百起行车事故。 而反对者杨振宁教授则紧盯民生账本,当时中国农村仍有4000万人口生活在贫困线以下,这笔钱相当于给每个贫困家庭发放50万元。 技术自主性成为双方激辩的战场,王贻芳团队展示的规划蓝图中,超导磁铁、真空腔体等核心部件已与国内企业签订联合攻关协议。 但杨振宁指出关键数据:当时我国高能物理领域90%的精密仪器依赖进口,就连对撞机使用的特种钢材仍需从日本采购。他担忧重蹈大飞机项目的覆辙——二十年前运十客机下马,正是因为配套产业链的缺失。 科学价值的评估更显复杂,欧洲核子研究中心的数据显示,大型强子对撞机运行十年间,平均每年产生300项衍生技术专利。 王贻芳特别提到医用质子加速器的突破:上海某医院利用对撞机技术研发的肿瘤治疗设备,将放疗精度提高到0.5毫米。 而杨振宁援引美国物理学会的统计:高能物理领域近三十年未产生颠覆性理论突破,超对称粒子搜寻计划已消耗全球科研经费的15%,却仍未获得实证。 人才储备的悬殊对比加剧了争论烈度,教育部数据显示,我国高能物理专业每年毕业博士不足200人,且60%流向金融、IT行业。王贻芳描绘的"科学联合国"愿景中,项目将吸引全球5000名顶尖学者常驻中国。 但杨振宁翻出大亚湾中微子实验的记录:该项目外籍科学家占比达75%,重要论文的第一作者多为欧美学者。他犀利发问:"花自己的钱给他人做嫁衣,这样的买卖划算吗?" 民生与科技的博弈在更深层面展开,财政部公布的2016年教育经费为3.8万亿元,对撞机首期投入相当于全国三天的教育开支。 支持者晒出贵州山区的照片,孩子们在漏雨的教室里用着二十年前的课本。反对者则搬出深圳的例子:华为5G研发中心因缺乏基础研究支撑,每年要向国外支付百亿专利费。 这场争论意外催生了技术突破,山东某民营企业原本生产空调压缩机,参与对撞机液氦循环系统研发后,其低温制冷设备已占据全球35%的市场份额。 这样的案例佐证了王贻芳的观点:大科学工程是技术跨越的跳板。但审计署的报告也敲响警钟,某省级大科学装置建成后,设备利用率不足30%,每年运维费用相当于建造两个希望小学。 历史经验成为双方论战的重要弹药,杨振宁屡次提及美国超导超级对撞机的教训:预算从30亿飙升至80亿美元后被迫下马,留下14公里长的废弃隧道。 王贻芳则列举日本KEK实验室的成功:虽然质子加速器未能发现新粒子,但衍生的癌症治疗技术已造福百万患者。 民间资本的态度为争论注入新变量,马化腾在2016年乌镇峰会上表态,腾讯愿牵头组建千亿级科技投资基金。 但私募机构的调研显示,90%的资本更倾向投资人工智能等"短平快"项目。这种急功近利的心态,恰是杨振宁反对盲目上马大科学工程的现实依据。 争议双方都在寻找平衡点,王贻芳团队修改设计方案,将超导磁铁国产化率从30%提升至70%。杨振宁则建议设立"科技扶贫专项基金",承诺每投入1元科研经费就配套0.5元教育资金。这种妥协姿态折射出科学家的社会担当。 随着时间推移,争论的影响超越项目本身。 工信部2018年启动"卡脖子"技术攻关时,对撞机涉及的真空镀膜、抗辐射芯片等技术被列入优先清单。 海关总署的数据显示,相关设备进口关税三年间下降60%,倒逼国内企业加快自主研发。 这场持续数年的争论,本质上是中国从跟跑者向领跑者转型的阵痛。正如科技体制改革亲历者所言:当我们可以从容讨论千亿级科学工程时,这个国家早已站在新的历史方位。决策天平的两端,一端放着西部山区的粉笔黑板,一端悬着环形隧道的粒子之光,每个砝码都重若千钧。 参考资料:中国青年网