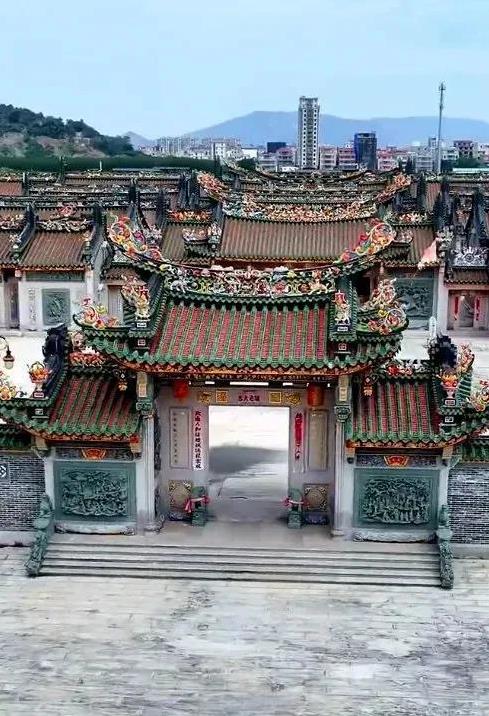

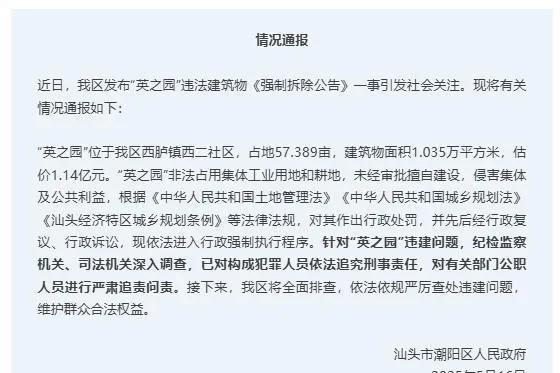

违建困局:法律红线与治理反思 耗费巨资建造的建筑竟成了违建,这种尴尬折射出城市治理的深层矛盾。根据现行法规,未取得合法手续的建筑物自始即属违法,但现实中"先上车后补票"的操作屡见不鲜,最终往往演变为全民买单的治理难题。 当前处置陷入两难境地:强拆可能激化矛盾,不拆则践踏法律尊严。这种困境的根源,在于部分地方长期存在的"选择性执法"思维——要么在项目初期睁只眼闭只眼,待生米煮成熟饭才紧急叫停;要么在招商承诺中暗示"特事特办",最终让企业陷入"合法投资、违法建设"的泥潭。 依法拆除势在必行。这不仅是维护法律刚性的必然要求,更是遏制"破窗效应"的关键举措。当违法建设者发现可以通过"大闹大解决"逃避追责,就会形成"法不责众"的恶性循环。但拆除只是治理的起点,更需要追问:为何价值千万的违法建筑能顺利封顶?项目审批是否存在"带病上马"?监管链条为何层层失守? 追责问责必须到位。地方主政者若在项目引进阶段就知晓违规风险,却放任"先建设后审批"的潜规则,本质上是对公共利益的渎职。对审批环节的"放水"行为、监管部门的"装睡"现象,应当启动倒查机制,让失职者承担应有代价。 破除违建困局需要系统治理。既要建立"早发现早处置"的预警机制,推广卫星遥感等科技监管手段;更要重构政商关系,杜绝"先违规后规范"的畸形发展模式。当法治思维取代侥幸心理,当程序正义贯穿建设全程,此类"带毒GDP"的闹剧才能真正谢幕。 这场拆违行动考验着现代治理智慧:既要展现"法律面前无例外"的决心,也要体现"治病救人"的治理艺术。唯有将拆除违建与刀刃向内的改革相结合,才能实现城市发展从"野蛮生长"到"有机更新"的质变。