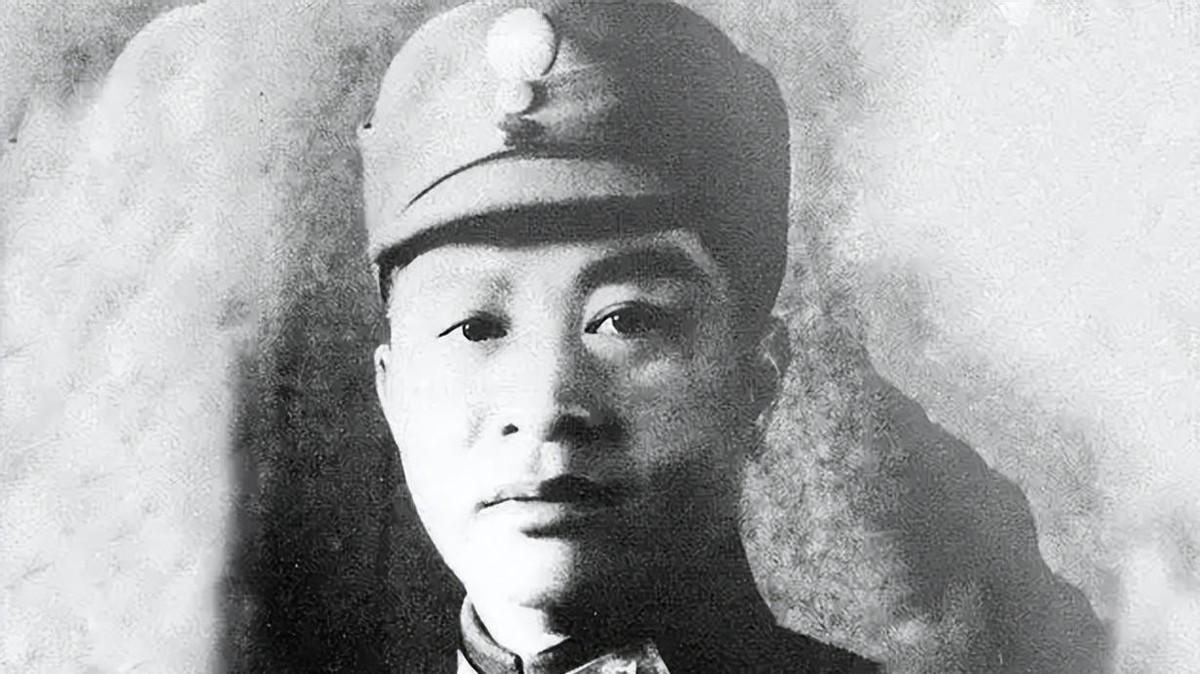

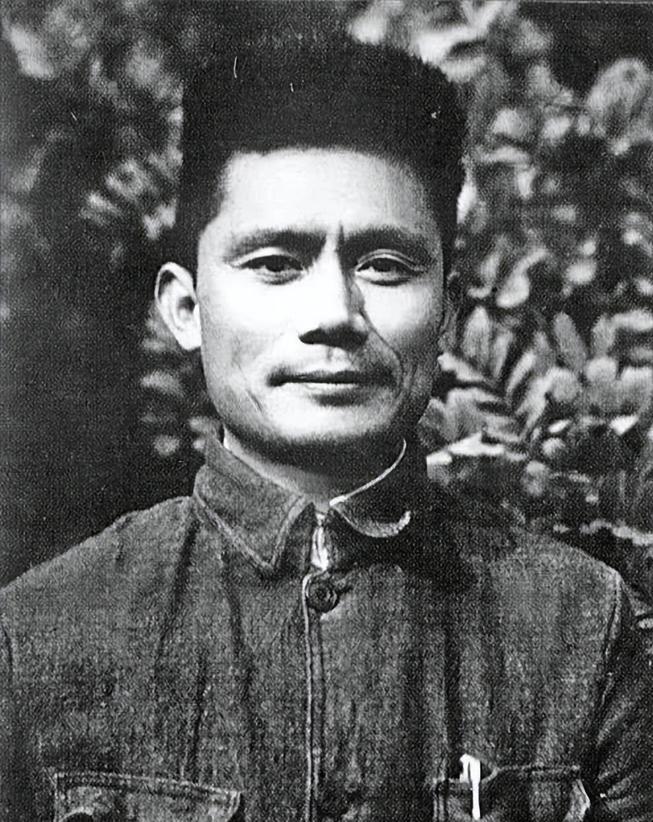

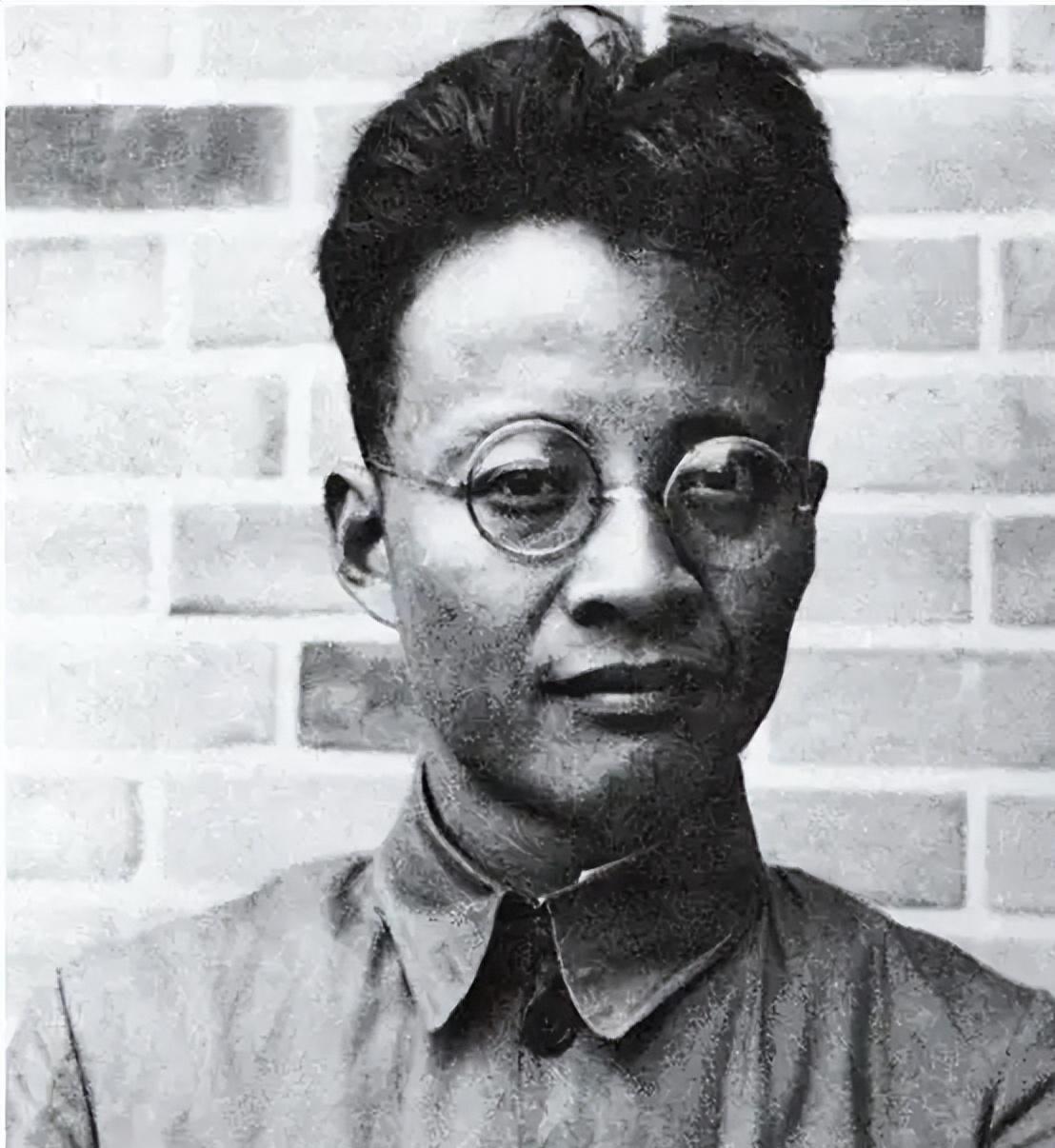

1946年“四八空难”,飞机上另有3人的地位高过叶挺,分别是谁? “重庆天气难得放晴,下午三点前必须起飞。”1946年4月8日清晨,重庆白市驿机场,周恩来握着王若飞的手反复叮嘱。停机坪上的C-47运输机引擎轰鸣,舷窗里映出秦邦宪整理文件的身影,邓发正与送行人员握手道别。此刻没有人想到,这架承载着和平希望的飞机,会在山西黑茶山化作一团火球。当我们提起这场改变历史走向的空难,叶挺将军的名字固然如雷贯耳,但同机遇难的三位重量级人物——王若飞、秦邦宪、邓发,他们的政治地位实则更在叶挺之上。 四月春风本该带来和煦,却在那年卷起了漫天阴霾。空难发生时,王若飞刚满五十岁,这位留着八字胡的贵州汉子正处在政治生涯巅峰。1934年冬,他在包头被捕时的场景颇具戏剧性——被捕前夜仍在油灯下校对情报,特务破门时镇定自若地将密信塞进嘴里。“王先生何必如此?”审讯他的军统特务递上茶水。他咽下最后一口纸屑笑道:“你们该向委员长建议,给政治犯配个碎纸机。”这般黑色幽默背后,是六年牢狱中打磨出的钢铁意志。出狱后他主导边区宣传工作,设计的“三三制”政权结构至今被视作统战典范,毛泽东那句“若飞同志是活的辩证法”的评语,恰如其分地道出了他在理论建设上的造诣。 与王若飞的缜密周全形成鲜明对比的,是秦邦宪的烈火性格。这位被称作“博古”的江苏人,在遵义会议上的转身堪称党史上的经典时刻。1935年1月的那个寒夜,当多数人以为他要据理力争时,他却将会议记录本推向张闻天:“中国革命需要更适合的掌舵人。”十年后在延安杨家岭,他执笔撰写《解放日报》创刊词时的情景同样令人难忘。排版工人记得他反复推敲“真理越辩越明”六个字的墨迹,笔尖在宣纸上洇出深深的圆点。这种追求真理的执着,最终化作1946年飞机残骸中那份未及刊发的社论手稿。 邓发的故事则充满江湖气息。1925年省港大罢工期间,这个广东汉子单枪匹马闯进香港警署谈判,硬是逼着殖民当局同意工人代表驻场监督。后来担任国家政治保卫局局长时,他首创的“红色特工培训十二法”让对手闻风丧胆。有意思的是,这个令敌人胆寒的“暗战之王”,私下里却是个文艺青年。1939年在莫斯科郊外疗养时,他给女儿编织的毛线袜上竟绣着普希金的诗句。这种刚柔并济的特质,使得他在统战工作中既能震慑宵小,又能团结工商界人士。 三人的遇难恰似晴天霹雳,震动了整个中国政坛。蒋介石在日记中写下“天助我也”四字,延安枣园的灯光彻夜未熄。周恩来握着破损的怀表——那是王若飞去年送他的生日礼物——在军委作战室枯坐整宿。更令人痛心的是,空难发生前三天,邓发刚在重庆秘密会见过宋庆龄,就联合政府人事安排达成重要共识;秦邦宪整理的国共谈判纪要本应成为历史见证;王若飞衣袋里还装着修改过的《和平建国纲领》草案。这些未竟之事,如同黑茶山崖壁上烧焦的松枝,永远定格在1946年的春天。 历史没有如果,但值得玩味的是空难前后的时局变化。4月11日确认噩耗当天,延安各界三万人自发聚集南关操场,毛泽东题写的“为人民而死虽死犹荣”挽联在风中猎猎作响。而在南京,陈立夫却向蒋介石进言:“共党折损栋梁,和谈可徐徐图之。”这种政治算计最终酿成内战苦果,反倒印证了遇难者们生前坚持的政治协商路线何等可贵。邓发生前常说“光明总要穿透乌云”,这句话在五年后得到了最好印证——当五星红旗升起时,当年与他秘密会晤的工商界人士多数选择留在大陆。 黑茶山脚的村民至今记得那个阴雨绵绵的四月,山涧里漂浮着带火漆印的文件残页。秦邦宪未完成的社论、王若飞密密麻麻的批注、邓发准备递交的工商界意见书,这些碎片与飞机残骸一起深埋黄土。七十八年后的今天,当我们翻开泛黄的《新华日报》,1946年4月12日头版整版黑框报道依然震撼人心。三位政治家的生命永远停在了那个充满希望的春天,但他们为之奋斗的和平愿景,早已在历史的天空中划出永恒轨迹。