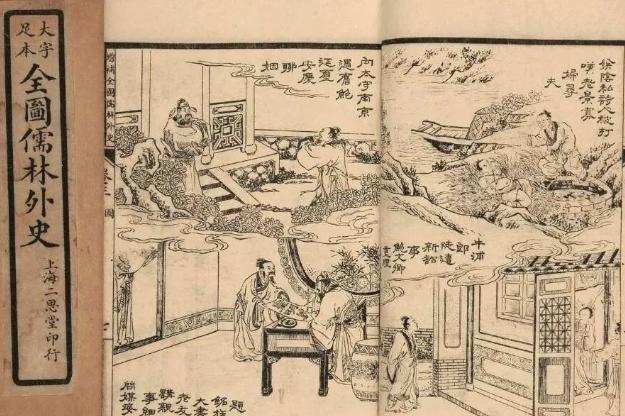

古代科举制度:第一、穷人能通过考试做官,范进52岁考中举人,最后官职是山东学政,比副省长还要厉害一点。第二、县令家孩子,想当官,需要科举,考不上科举举人,估计难。第三、非进士不入翰林,非进士不入内阁。第四、哪怕是宰相儿子,没考上秀才举人进士,也要低人一等。 科举制度从隋唐开始,到清朝结束,跑了一千多年,堪称古代中国最硬核的晋升通道。咱们先说说它怎么让穷人翻身。范进这哥们儿,家里穷得叮当响,52岁还在考场里啃书本,最后中了举人,混到山东学政。这官职搁现在,比副省长还牛一点,管全省教育考试,威风八面。可他这路有多苦?考了几十年,头发都熬白了,才算熬出头。历史上,像范进这样的寒门子弟不少,比如唐朝的张九龄,穷得靠给人写信谋生,最后靠科举当上宰相。数据上,清朝中进士的,差不多一半是普通人家出身。这说明啥?科举真能让穷人看到希望,只要你肯读肯考,天大的官位也不是梦。 但别以为这考试是随便蒙混过关的。科举分好几级,秀才、举人、进士,一级比一级狠。秀才算入门,考县试、府试,得写八股文,背四书五经,脑子不灵光根本过不了。举人更难,乡试三年一次,考场里三天三夜,睡不好吃不好,考完人都瘦一圈。范进能中举,运气加实力缺一不可。进士是顶尖,殿试得皇帝亲自面试,全国几百万人里挑几十个,难度跟中彩票差不多。清朝统计,进士平均得考到30多岁,寒门子弟更惨,40、50岁才中的大有人在。这考试不光拼才华,还拼体力、耐力,穷人想翻身,真得豁出命。 再说说官宦子弟。很多人以为县令、宰相的儿子天生有特权,其实不然。科举面前,人人平等,官二代也得老老实实考试。县令家孩子想当官,没举人功名,基本没戏。明朝有个例子,浙江巡抚的儿子,考了十几年没中举,最后只能回家啃老,丢人丢到姥姥家。清朝规矩更严,非进士不入翰林,非翰林不入内阁。啥意思?进士是高官的敲门砖,翰林是进内阁的垫脚石,没这俩标签,你家再有钱有势,也只能干瞪眼。康熙朝有个宰相儿子,没考上进士,地位还不如一个普通举人,照样得低头做人。这制度公平得让人服气,连权贵都得靠真本事说话。 不过,科举也不是没毛病。考试内容死板,八股文逼得人满脑子教条,实用性差得很。加上考场作弊、贿赂,时不时就冒出来,虽然朝廷管得严,还是堵不全漏洞。穷人考试成本也高,书贵、笔贵,时间更贵,没钱供你读十年,基本没戏。可即便有这些问题,科举还是古代最靠谱的上升路。比起欧洲那会儿贵族世袭,中国这套考试至少给了普通人一个拼的机会。 再聊聊社会影响。科举不光是考试,还改了整个社会风气。读书人多了,文化发达了,唐诗宋词元曲清小说,哪样不是科举催出来的?可另一方面,读书成了唯一出路,农民、匠人地位更低,社会分工有点畸形。范进这种成功案例是励志,可背后多少人考到疯、考到死,没人统计。清朝后期,科举还跟不上时代,洋务运动来了,西学崛起,这套老制度才算走到头,1905年正式废了。