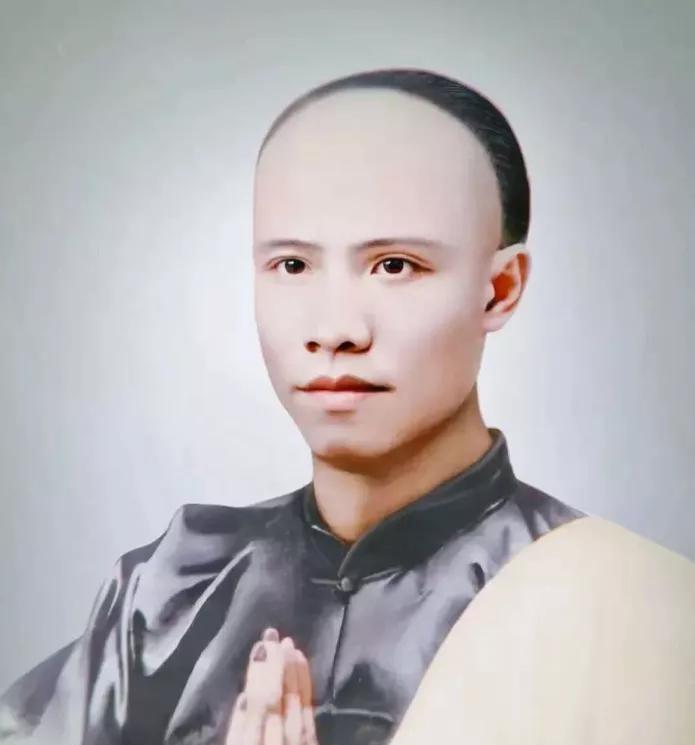

1932年,一个地主婆变卖了所有家产,支持儿子抗日,儿子拿到钱后瞬间失联。几年后,地主婆意外在报纸上看到儿子的消息,原来这么多年他骗了自己。 麻烦各位粉丝宝宝在阅读时,点一下右上角的“关注”,留下您的评论,感谢支持! 1931年,通化县王家大院里,23岁的王凤阁,这个读过私塾、满心热血的青年,正死死盯着报纸上那触目惊心的报道,双手攥得关节发白,终于,他摔了毛笔,冲出家门,踏上了那条充满荆棘与危险的抗日之路。 有天凌晨,突然,急促的敲门声打破了夜的宁静,王毕氏心头一紧,一种不祥的预感涌上心头,她赶紧披上衣服,点亮油灯,开门一看,竟是两个浑身是血的汉子。 他们面色苍白,气息微弱,却眼神坚定,显然是经历了殊死搏斗,他们急切地需要药品,伤口在不停地流血,再不救治,恐怕性命难保。 王毕氏没有丝毫犹豫,她迅速将两人扶进屋,让他们躺在炕上,她转身打开那个老旧的樟木箱子,这个箱子是她出嫁时的陪嫁,里面珍藏着一些贵重物品,也是她多年的积蓄。 她的手微微颤抖着,在箱子里摸索了一阵,最终,她拿出了一对金镯子,这是她最值钱的东西了,平日里她都舍不得佩戴,只有在最重大的节日才会拿出来看看。 此刻,这对金镯子在昏黄的油灯下闪烁着金灿灿的光芒,显得格外耀眼,王毕氏没有丝毫留恋,她毫不犹豫地把这对金镯子塞给了伤员,说道:“快去,换成药品,救人要紧!” 从那以后,王家宅院成了抗日队伍的物资中转站,王毕氏带着儿媳,把那些华丽的绸缎衣裳改成绷带,把准备盖新房的木料打成担架。 看着伤员越来越多,老太太心急如焚,终于,她做出了一个惊人的决定——变卖家产,卖地换来的银元装了整整七个樟木箱。 王毕氏亲自押车往山里送,一路上,要过三道日军关卡,每一道都凶险万分,有次运子弹被卡在城门口,情况万分危急。 城门口,戒备森严,日本兵端着明晃晃的刺刀,仔细检查着每一个出城的人,王毕氏驾驶着马车,缓缓靠近城门。 她跳下车,笑眯眯地凑到日本兵跟前,突然间,她一把抓起车上的猪大肠,狠狠地往日本兵身上蹭去。 顿时,一股腥臭味弥漫开来,日本兵被这突如其来的“攻击”惊呆了,他们捂着鼻子,满脸厌恶,一时之间竟不知所措。 周围的老百姓也愣住了,随即爆发出一阵哄笑,趁着这混乱之际,王毕氏心中暗喜,她知道,机会来了,她迅速跳回车上,一扬鞭子,装着武器的粪车吱呀呀地出了城门,向着远方驶去。 这事后来在队伍里传开了,大家都被王毕氏的机智和胆识所折服,于是亲切地管她叫“猪肠子老太”,这个外号,既带着几分戏谑,又带着几分敬佩,更成为了她传奇人生中的一个注脚。 再说王凤阁的队伍,在王毕氏的全力支持下,成功端了日军运输队,那天晚上,夜黑风高,王凤阁率领着队员们,像一把把锋利的匕首,直插日军运输队的心脏。 他们动作迅猛,配合默契,很快便将日军运输队打得落花流水,天亮时,当老百姓发现这一切时,只见雪地上留着歪歪扭扭的大字——“欠条:今借日军棉衣二百件,来日战场奉还”。 日军吃了大亏,恼羞成怒,他们悬赏五千大洋要王凤阁的人头,可连他的影子都摸不着,日伪军像没头苍蝇一样,四处搜寻,却始终无法抓住王凤阁的踪迹。 1932年,局势愈发紧张,王毕氏突然把全家召集到堂屋,她指着墙上地图,眼神坚定地说:“咱们得往青岛挪窝了,这里不能再待下去了。” 儿媳妇红着眼眶收拾细软,而王毕氏却把最后两箱银元塞进咸菜缸,临走前夜,60多岁的老太太拄着枣木拐杖,摸黑走了四十里山路。 谁也没想到这是母子最后一次见面,往后的四年,王毕氏在青岛的弄堂里,天天盼着邮差,盼着能收到儿子的消息。 每次听到外面有动静,她都会急忙跑出去,可每次都失望而归,有次听说鬼子在长白山抓了个“王大个子”,急得她三天没合眼,嘴里不停地念叨着儿子的名字。 后来弄明白是抓错人了,老太太反而乐了:“我儿机灵着呢,哪能让那些罗圈腿逮着?”1937年,弄堂口卖报的吆喝声突然停了。 王毕氏攥着刚买的《青岛晨报》,老花镜片上蒙着一层水汽,报纸照片里,30岁的王凤阁和妻儿倒在雪地上,四岁的小孙子棉袄上结着冰碴。 原来这些年儿子在山里成了家,带着怀孕的媳妇继续打游击,最后被叛徒出卖,困在老虎山,弹尽粮绝那夜,一家三口拉响了最后一颗手榴弹,与敌人同归于尽。 从那以后,王毕氏虽然年事已高,身体也大不如前,但她依然用自己的方式支持着抗日,她把家里的积蓄都拿了出来,托人送到抗日队伍手中。 时光荏苒,抗战胜利的消息传来,整个青岛都沸腾了,王毕氏站在弄堂口,望着热闹的人群,眼中闪烁着泪光,她知道,儿子的牺牲没有白费,无数像儿子一样的英雄们用生命换来了今天的和平。 (主要信源:原文登载于党员之友 《抗日英雄王凤阁母亲的故事》)