1955年,蒋介石的女婿被捕,妻子蒋瑶光急的团团转,随即去找周总理求情,周总理指示:“他是谁不重要,重要的是他做了什么!”

那年3月,北京的风还带着寒意。

东交民巷青石板路上。一位中年妇女抱着旧蓝布包,在公安部门口来回踱步。

她衣着朴素。鬓角微白。眼角细纹里满是焦虑,时不时抬头望向门楼上的国徽。

她是蒋介石养女蒋瑶光。怀里紧攥着丈夫陆久之的狱中字条。字迹歪斜却坚定:“莫怕,我对得起党和人民。”

这张字条,牵出一段跨越十年的往事。

1937年梅雨季。16岁的蒋瑶光穿着月白旗袍,在上海霞飞路咖啡馆遇见安姓男子。

对方自称朝鲜流亡者。汉语流利。递咖啡时,手腕内侧的樱花刺青一闪而过。

母亲陈洁如劝她:“异国男子靠不住。”

可她偏学新女性。不顾养母落泪,在结婚证上按下红指印。

婚后第三年。日军轰炸上海的深夜。安某突然失踪。

蒋瑶光在衣柜暗格发现密电码本。才惊觉枕边人是潜伏十年的日本特务。

她抱着两个未满周岁的孩子跪在街头。望着漫天烽火。

终于懂了母亲为何总对蒋介石照片叹气。所谓 “校长千金”,终究逃不过命运作弄。

生活的转机出现在 1946 年。陈洁如托人带话:“来见见陆先生吧。”

那时的蒋瑶光正靠在弄堂梧桐树下发呆。养母的语气难得温柔。

霞飞路咖啡馆换了招牌。43 岁的陆久之穿笔挺西装推门而入。镜片后目光温和。

他递出名片。握手时悄悄塞给她一张米汤写的字条:“东京帝国大学毕业,曾在法租界见过你母亲。”

陆久之的出现,为蒋瑶光打开新的人生篇章。

书房里。《资本论》与《曾文正公家书》并排摆放。

蒋瑶光发现丈夫常深夜对着地图发呆。袖口总有淡淡油墨味。

后来知道,那是密报显影剂的味道。

1948年冬至。陆久之带回一包点心。油纸里裹着皱巴巴的上海布防图。

他的指尖在江湾炮台位置反复摩挲:“这些地方将来打仗,得让解放军少流血。”

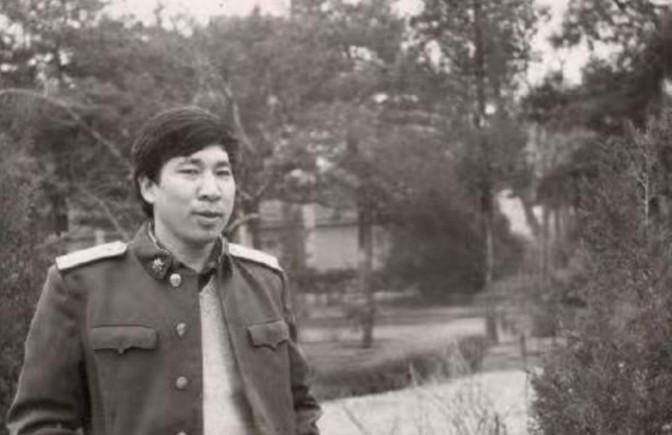

汤恩伯司令部里。陆久之的少将参议肩章锃亮。

“共军快到长江了,跟我去台湾吧。” 汤恩伯拍着他肩膀。雪茄烟雾里藏着试探。

陆久之低头擦怀表。表盖内侧刻着 “为人民服务”:“妻小都在上海,不便远行。”

话音未落。房门被踹开。特务冲进来搜身。只找到半本《李宗仁先生回忆录》。

上海解放前夜。陆久之站在苏州河边。摸了摸口袋里潘汉年的密信:“策反汤恩伯,争取和平解放。”

可他刚进汤恩伯公馆,就被黑洞洞的枪口顶住。

“你以为我不知道你是共产党?” 汤恩伯冷笑,“看在校长女婿份上,去台湾,或者……”

陆久之整理领带。昂首走向牢门:“我选择留在大陆,和同胞一起。”

1955 年的潘汉年案,如暴雨般袭来。

蒋瑶光在弄堂口听见 “陆久之被捕”。手中搪瓷盆 “当啷” 落地。淘米水溅湿了孩子的布鞋。

她翻出箱底旧物:日本留学证书、少将任命状、泛黄的上海布防图。

图上红笔圈住的四行仓库,已成为人民英雄纪念碑的浮雕。

为救丈夫,她抱着铁皮盒来到怀仁堂。盒里装着陆久之的狱中诗:“狱中望月倍思乡,一片丹心照炎黄。”

警卫战士愣住了。眼前妇女布衣旧衫。鬓角别着白绢花。

名片上 “蒋瑶光” 下方,工工整整写着 “陈洁如养女”。

西花厅会客厅。周总理放下卷宗,目光落在她颤抖的手上。

“听说你父亲是蒋介石?” 他递过热茶。语气温和。

蒋瑶光盯着茶杯波纹哽咽:“久之是地下党员,送过布防图,劝过汤恩伯起义…… 现在有人说他是特务,可他明明为了新中国啊!”

周总理翻开档案。华东局调查报告写着:“1949 年 5 月,陆久之提供的布防图核实准确,我军减少伤亡三千余人。”

他摘下眼镜擦拭:“共产党看人,不看身份背景,看为人民做了什么。”

手指敲在桌面:“告诉久之同志,党和人民不会忘记隐蔽战线的功臣!”

这一年秋天。南京老虎桥监狱铁门打开。

陆久之摸着胸前解放勋章。望向监狱外的妻子。十年潜伏的艰辛,化作眼角泪光。

蒋瑶光递上龙井茶。茶汤里映着新政府公告:“陆久之长期革命工作,为上海解放作重要贡献,无罪释放。”

晚年的苏州河边。陆久之常给孙子讲潜伏故事。

他指着对岸高楼:“爷爷当年冒死送布防图,就是为了让这些建筑少些弹孔。”

蒋瑶光在旁续茶。望着丈夫鬓角白发。总想起周总理的话:“他是谁的女婿不重要,重要的是他做了什么。”

历史的风雨过后。那些在隐蔽战线默默奉献的人,终究被人民铭记。