印度不满法国武器! 法国指责印军飞行员未掌握操作! 关于法印双方在阵风战机被击落事件中的责任推诿问题,结合当前公开信息和国际军事技术背景,可以从以下几个角度分析:

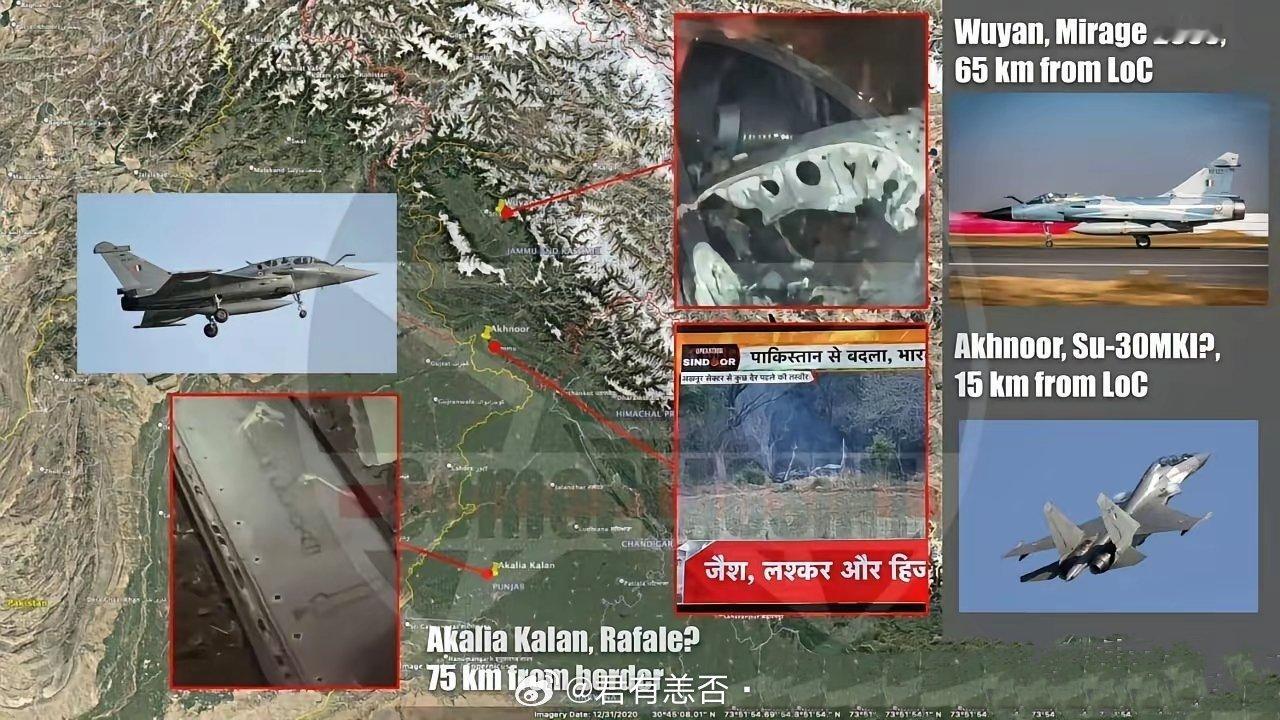

一、技术性能与操作能力的辩证关系 1. 战机的真实性能与战场表现 法国强调阵风是"四代半战机标杆",其RBE2-AA雷达、SPECTRA电子战系统确属先进装备。但实战中,印度阵风未发挥应有性能,暴露出体系整合缺陷: - 印度将法国阵风与俄制预警机、以色列导弹混用,数据链不互通导致协同效率低下(OODA循环延迟达3倍) - SPECTRA系统未针对中国PL-15导弹特征更新数据库,无法有效干扰霹雳-15的主动雷达导引头

2. 飞行员操作能力的关键性 法国指责印军飞行员未掌握操作系统有部分事实依据: - 印度空军2025年刚接收首批阵风M舰载机,原计划2028年形成战斗力,此次仓促参战违反训练周期 - 印军存在"拼装式现代化"痼疾,飞行员需同时掌握法、俄、美三套作战系统,导致训练不精

二、军火市场的利益博弈 1. 法国的商业逻辑 法国2024年军火出口额达500亿美元,阵风系列占35%份额,必须维护产品声誉: - 阿联酋、埃及等中东客户正在观望此次战果,若承认战机缺陷可能损失百亿美元订单 - 达索公司拒绝提供源代码导致印度无法自主升级,这种技术封锁策略反噬产品口碑

2. 印度的政治考量 印方"甩锅"行为折射其战略焦虑: - 76亿美元新购26架阵风M的合同刚签署两个月,承认缺陷将引发国内问责 - 莫迪政府借"对巴强硬"转移国内经济矛盾,需维持"军事强国"形象支撑民族主义叙事

三、现代空战的启示 1. 体系对抗的压倒性优势 巴方通过"ZDK-03预警机+歼-10CE+数据链"形成的体系优势,证明单项装备性能不再是决胜关键: - 中方预警机数据刷新速度(0.5秒)较印方(2秒)快4倍,实现先敌发现 - PL-15导弹200公里射程覆盖阵风雷达探测盲区,形成"超视距击杀"代差

2. 军购模式的反思 印度"万国牌"装备暴露致命短板: - 多国武器系统互不兼容,后勤保障成本占军费40%以上 - 对比中巴军工合作模式,技术转让+联合研发更具可持续性