1955年,大授衔时,毛主席对陈赓说:怎么样?跟我干比跟蒋委员长干有出息吧?陈赓:我的大将可不是你给的,是李聚奎给的!

1955年的国庆宴会上,中南海的灯光温暖而明亮,觥筹交错间,笑声此起彼伏。陈赓端着酒杯,脸上挂着招牌式的顽皮笑容,对毛主席挤了挤眼:“主席,我的军衔可不是你给的!”他转头看向一旁的李聚奎,眼神里闪过一丝兄弟般的默契。

毛主席愣了愣,随即哈哈大笑:“好你个陈赓,这话什么意思?说清楚!”陈赓却卖了个关子,只说:“问老李,他知道!”全场目光聚焦在李聚奎身上,这位沉默寡言的湖南汉子只是笑了笑,低头抿了一口酒。

故事得从1934年的长征路上说起。那是湘江战役后的危急时刻,蒋介石调集20万大军,布下三道封锁线,誓要将红军扼杀在湘桂交界处。中央纵队——包括毛泽东、周恩来等核心领导人——行军缓慢,随时可能被敌人围歼。时任红一军团第一师师长的李聚奎,接到了一项几乎不可能完成的任务:率部突破第三道封锁线,掩护中央纵队安全转移。

觉山,成了李聚奎与命运的交锋之地。这座地势险要的山头,是敌人追击的必经之路。李聚奎将第一、第二团部署在后方牵制敌人,自己亲率第三团埋伏在觉山密林中。夜色深沉,寒风夹杂着硝烟,士兵们紧握步枪,屏住呼吸。敌人来了,数千人的国民党精锐部队,浩浩荡荡逼近。

“打!”李聚奎一声令下,机枪和手榴弹的火光撕裂了夜幕。两天两夜,第三团以寡敌众,硬生生拖住了敌人。子弹打光了,就用刺刀;刺刀断了,就用石头砸。战斗到最后,身边只剩20余名战士,李聚奎满身血污,依旧站在最前线。

正是这场血战,为中央纵队争取了宝贵的突围时间。事后,毛泽东握着李聚奎的手,感慨道:“聚奎,你是开路先锋!”而在这场战役中,陈赓作为红军干部团的负责人,亲眼见证了李聚奎的果敢与牺牲精神。两人虽未直接共事,但那份战场上的信任,已悄然埋下。

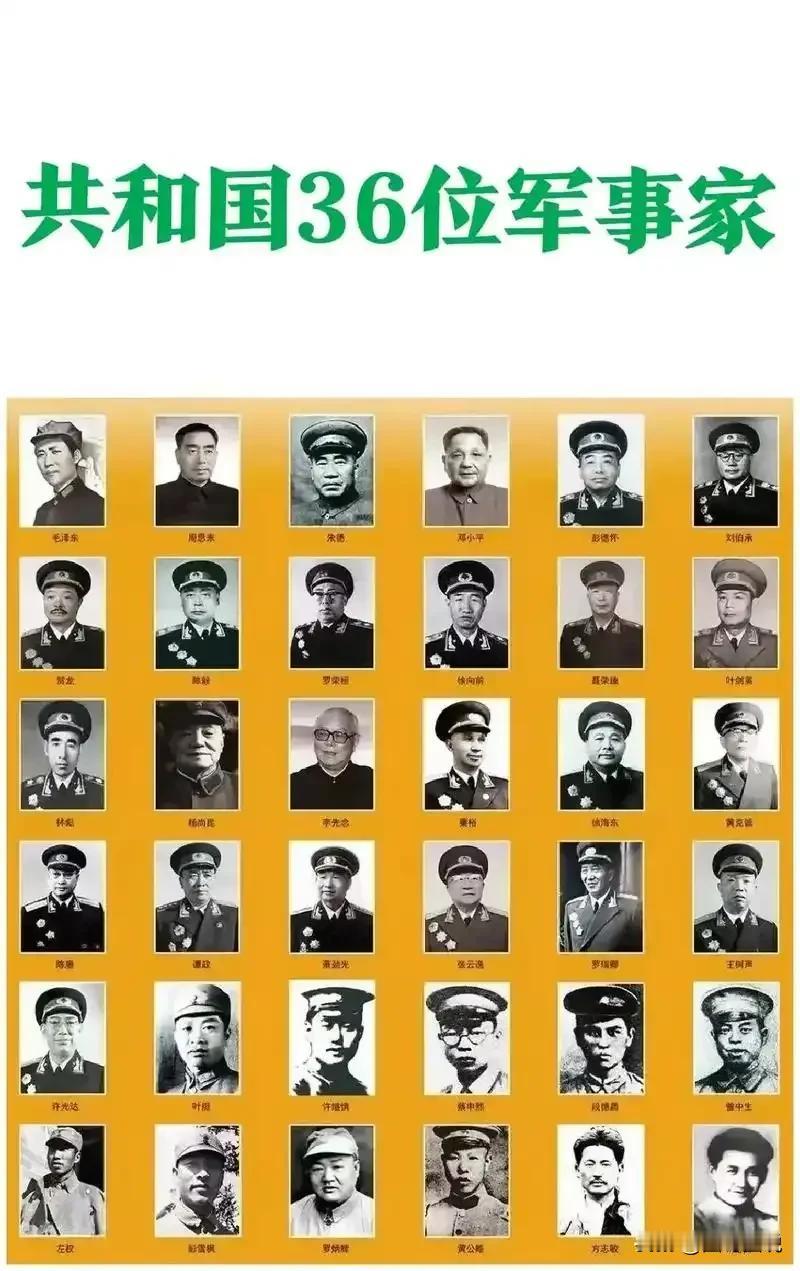

时间快进到1955年,中华人民共和国首次实行军衔制,全国上下为开国将帅的授衔忙碌不已。陈赓作为黄埔一期毕业生,战功赫赫,担任过八路军129师386旅旅长、解放军第四兵团司令员,授大将军衔顺理成章。然而,在政审过程中,却出了个小插曲。

军衔评定严格,尤其是大将,要求红军时期至少担任过主力师师长。陈赓早年在白区从事特科工作,红军时期多担任团长或参谋职务,档案中一时找不到明确的师长任职记录。总干部部的徐立清急得满头大汗,偏偏陈赓自己不当回事,还跑到李聚奎跟前开玩笑:“老李,你是老实人,徐立清要是问你,就说我接替过你的师长!”

李聚奎一愣,半信半疑。几天后,徐立清果然找到他,询问陈赓的履历。李聚奎想了想,憨厚地点点头:“对,陈赓是接过我的师长。”这一句话,成了陈赓军衔评定的关键“佐证”。

1955年9月27日,中南海怀仁堂,国务院总理周恩来亲手将大将军衔授予陈赓。宴会上,毛主席笑着问他:“怎么样?跟我干比跟蒋介石有出息吧?”陈赓想起李聚奎的“仗义相助”,忍不住脱口而出:“我的大将可不是你给的,是李聚奎给的!”

这句玩笑,既是陈赓一贯的幽默风格,也透露出他对李聚奎的感激与敬重。而李聚奎,只是笑了笑,静静地听着,仿佛这一切不过是微不足道的小事。

那年大授衔,李聚奎却是个“例外”。当时,他被调任石油工业部部长,暂时离开军队,未被列入授衔名单。1958年,他重返军队,担任总后勤部政委,军衔问题再次摆上桌面。

总干部部犯了难:李聚奎战功卓著,红军时期担任过红一军团第一师师长,资历不逊于大将;但大将名额已满,只能授上将。工作人员担心他不服,准备做思想工作。谁知,李聚奎听后只淡淡地说:“就低不就高,上将就行。”

1958年7月,李聚奎正式被授予上将军衔。毛主席看完报告,点头称赞:“聚奎这人,厚道!”从此,共和国的将军名单中,多了一位“将中之圣”。

1995年6月25日,李聚奎在京逝世,享年91岁。他的墓碑前,刻着一句简单的话:“为人民服务。”这位从湖南乡间走出的革命者,用一生的血与火,书写了忠诚与担当。

李聚奎不仅是战场上的猛将,也是后勤领域的开拓者。抗美援朝期间,他担任志愿军后勤部长,提出“炒面战术”,解决了前线物资短缺的难题。据《中国人民解放军后勤史》记载,志愿军后勤保障效率因此提高30%以上。此外,他创建的解放军后勤学院,培养了数千名后勤人才,为军队现代化奠定了基础。他的故事,至今仍激励着后人。

![搞了半天,备受尊敬的大国,原来是大阴帝国[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9048281834001629884.jpg?id=0)