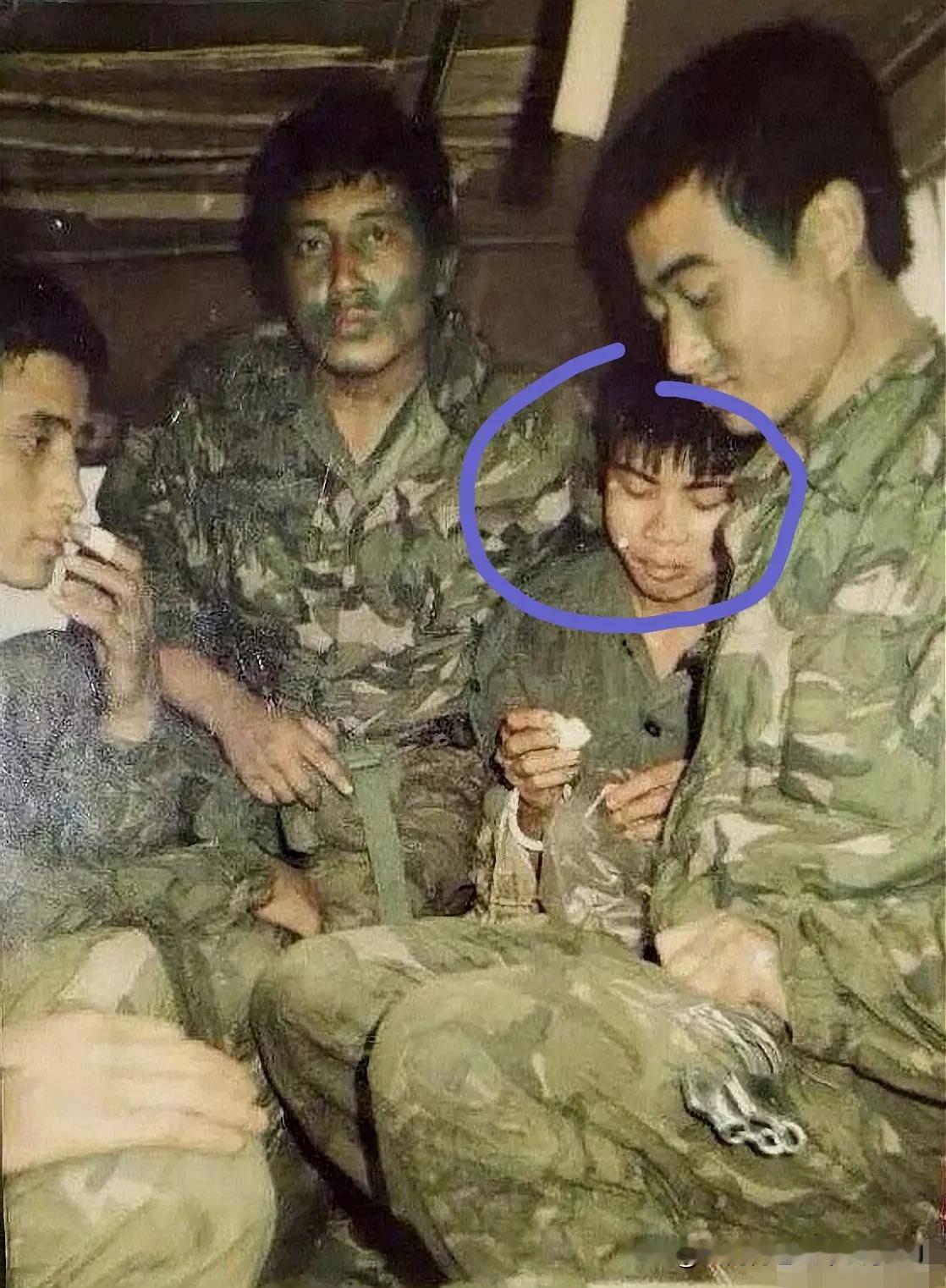

一等功臣梁继文,黑龙江人,85年入伍,后随部队参加边境作战,先后完成93次侦察和战斗任务,最长 长达9天9夜。 雨季的边境山林,蚂蟥爬满裤腿,汗水混着雨水浸透军装。 梁继文和战友们已潜伏72小时,没人说话,只靠手势交流,他们是10人捕俘小队,深入敌后,目标是抓获一名越军士兵。 梁继文出生在黑龙江省农村。家里上有三兄下有两弟。 爷爷给他取名"继文",希望他好好读书。十五岁那年,他辍学回家种地。 1985年冬,在三舅和大哥的影响下,梁继文参军入伍。 新兵连训练异常严苛:每天五公里晨跑,负重攀爬,匍匐前进,膝盖磨破了又结痂,最后皮肤变得像牛皮一样坚韧。 新兵结业考核,梁继文小队第一。 大多数战友被分配到荣誉连队,他却因侦察天赋被留下特训。 接下来半年是他最艰苦的日子,每周负重30公斤急行军,复杂地形潜伏,夜间无光源导航。 一次野外生存训练中,他在零下20度的山林里,只靠一把匕首和打火机生存了7天。 "侦察兵就是要练到极限,然后突破这个极限。"梁继文在日记中写道。 1988年5月,越军在"苗皇帝山"哨所活动频繁。 上级命令:派精锐小队越境侦查,捕获一名俘虏。 梁继文被编入10人捕俘小队。队伍由指导员领头,二排长担任副手,梁继文负责前沿侦察。 "按计划,我们从这个山脊翻越。"二排长在地图上画了一条红线。 梁继文反对:"那里是雷区,越军监视很严。我建议走这条路。"他指向地图东侧的田间小道,"绕远点,但安全。" 争论后,指导员采纳了梁继文的建议。 入夜,小队从秘密通道越境,沿泥泞田埂前进。 蚊虫叮咬,没人敢拍打。队伍保持"品字形"阵型,靠无线电静默通讯。 凌晨,他们到达伏击点——距越军哨所800米的灌木丛。 指导员带3人占据高点掩护,梁继文和二排长带5人在主路布伏。 潜伏一夜后,中午两名越军走来,一人背电台,一人持冲锋枪。 二排长首先开枪,击中电台兵。梁继文扑向另一人,用枪托重击后脑。 "快,绑住他!"梁继文喊道。 二排长冲来帮忙,却没注意那名越军腰间藏有手枪。 越军突然开火,子弹击中二排长右腿。梁继文反应极快,一枪打穿了越军的咽喉。 枪声惊动了哨所。远处传来喊叫和哨声。梁继文背起二排长,招呼战友带上俘虏撤退。 越军从四面包抄,小队边打边撤。 前方突现一支越军小队,约20人。梁继文安置好二排长,端起轻机枪冲向路侧高地。 "你们先走,我来掩护!"他边喊边开火。 轻机枪扫射压制住越军进攻。梁继文扔出手榴弹,趁机变换阵地继续射击。 打光全部弹药后,山顶响起密集枪声——接应部队到了! 小队成功突围,带回一名俘虏和一支缴获的冲锋枪。 梁继文因此战荣立一等功,两个月后火线入党。 梁继文在部队一呆23年,执行93次侦察与战斗任务,其中52次跨境行动。 最长任务持续9天9夜,行军200多公里,完全靠野外生存技能维持。 2008年,43岁的梁继文转业到地方税务局工作。 从侦察尖兵到税务科员,角色转变巨大。但军人作风没变——早来晚走,任劳任怨。 办公桌上,梁继文放着一张全家福。 照片中穿军装的是儿子梁润佳,2012年考入军校,选择了父亲的兵种。 梁继文很少提起过去的战斗,但常对儿子说:"真正的勇敢,不是不害怕,而是害怕也要往前走。"