1968年,我国不顾国际压力,毅然派出上万名军人,乔装之后悄悄进入巴基斯坦,经过十年的不懈努力,最终让“死亡之谷”焕然一新。

1968年的一个清晨,老黄踏上了前往巴基斯坦的秘密旅程。他和其他上千名中国军人一样,换上了工人的服装,悄无声息地进入了这个邻国。他们的使命:在被称为“死亡之谷”的地区修建一条连接中国和巴基斯坦的公路。

时光回到40年前,老黄只是一名普通的解放军士兵。面对着这看似不可能完成的任务,他和战友们深知前方的艰难险阻。他们要在喜马拉雅山脉这个世界屋脊上,修建一条前所未有的战略公路。这不仅是一项工程挑战,更是两国友谊的见证。

当老黄第一次站在“死亡之谷”的边缘,他被眼前的景象深深震撼。峡谷荒凉,四周山峰耸立,条件极为艰苦。他清晰记得那些整齐排列的空棺材,它们无声地讲述着这里的危险和无情。

尽管面临着连绵不断的高风险和频繁的自然灾害,老黄和他的战友们没有退缩。他们每天在崎岖的山地上挥汗如雨,夜晚则在简陋的帐篷中避风寒。由于高原反应和食物短缺,每个人都承受着巨大的身体和精神压力。

尽管如此,他们依然坚定不移。老黄记得,那些日子里,他们不仅是在修建一条公路,更是在铸造着中巴友谊的纽带。

两年时间的艰辛付出,终于在中国境内完成了420公里的公路建设。这段路程的每一寸土地都见证了中国战士们的不懈努力与无数艰难时刻。然而,在这条新铺就的道路上,背后留下的是49名战士的生命代价,他们的牺牲在每个工程队成员心中留下了深刻的印记。

随着中国境内路段的完工,老黄和他的战友们准备面对接下来更为艰巨的挑战——巴基斯坦境内的“死亡之谷”。这个名字不仅代表着地理上的艰险,更是对即将到来的挑战的预示。进入巴基斯坦境内后,他们立即投入到新的工程中。

在“死亡之谷”,条件比中国境内更为恶劣。这里的地形陡峭,多变的天气和频繁的自然灾害使得修路工作难上加难。老黄和他的战友们必须面对更加复杂的地质结构,他们在狭窄的山谷间穿梭,用手中的工具开凿出一条条道路。

他们经常需要在陡峭的山壁上架设临时的吊桥,以便运送重型设备和建材。由于地势险峻,一不小心就可能发生滑坠事故。即便如此,老黄和他的战友们依然坚持在这种危险的环境中作业。

面对着不断出现的挑战,工程队成员们相互支持,共同解决问题。每当设备故障或是供应不足,他们都会共同商讨解决方案。在那些艰难的日子里,他们之间建立了深厚的友谊和相互信任。

夜幕降临时,他们会围坐在简陋的营地里,分享着有限的食物。尽管饭菜简单,但这成了他们日常生活中难得的慰藉。在那个寒冷的高原上,篝火的温暖和战友的陪伴成为了他们坚持下去的力量。

日复一日,年复一年,老黄和他的战友们在“死亡之谷”中辛勤劳作,不断攻克着一道又一道难关。他们在险峻的山石间开凿出道路,架设起桥梁,将这条公路一点一滴地建设成为中巴两国友谊的象征。

然而,当中国工程队进入巴基斯坦段时,他们发现这里的环境远超想象的艰险。原先巴基斯坦工兵只修筑了25公里,由于条件过于恶劣,不得不放弃,而这一切难题现在都落在了中国队的肩上。荒芜的死亡之谷高原反应严重,恶劣的天气几乎成了日常,每一步的推进都异常艰难。

面对如此挑战,老黄和他的战友们没有选择放弃。为了确保工期,他们不分昼夜地工作,与时间赛跑。在一些特别险峻的地段,他们甚至需要悬挂在绳索上,手持凿子在峭壁上凿岩,每一击都是与死神的较量。当风雪来袭时,他们只能躲进简陋的帐篷中,与严寒抗争,这里没有温暖,只有彼此间坚定的信念和不屈的意志。

经过无数个日夜的艰苦卓绝的努力,这条公路终于在1972年建成。这不仅仅是一条公路,更是中巴两国人民友谊的坚实纽带。这条路见证了两国人民的共同努力和深厚情谊,成为了两国间不可磨灭的历史印记。

尽管建设过程中付出了巨大的代价,但老黄知道,正是因为这些先烈们的无私奉献,才有了今天的成果。站在这条完工的公路上,老黄感慨万分。虽然他的老战友们已不在,但他们的精神和牺牲永远镌刻在这条公路上,永远留在老黄和所有工程队成员的心中。他们不仅为两国架起了一座桥梁,更为后世树立了一座永不倒的精神丰碑。

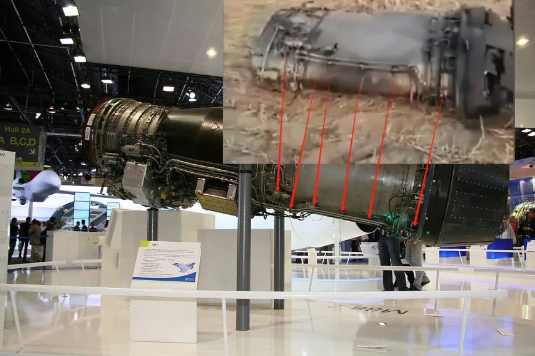

![坠毁的印度阵风M88发动机尾部收敛片[滑稽笑]这下看看那些吹阵风的殖人如何嘴硬?](http://image.uczzd.cn/6729460138640873373.jpg?id=0)

![法国政府要求印度立即停飞“阵风”战斗机。[捂脸哭]中国战机超视距秒杀法国阵风[66](http://image.uczzd.cn/3114733030766242410.jpg?id=0)