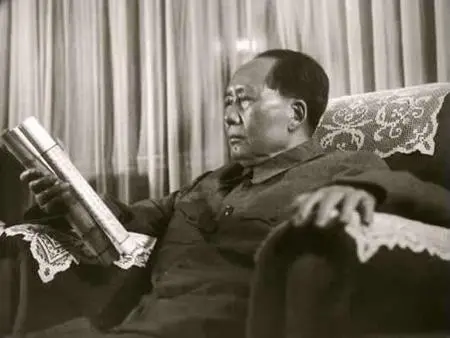

毛主席吃了一口葱油饼后脸色大变,随即将做饭的厨师喊了过来,厉声问道:“你在这饼里放了什么!” 1960年除夕夜,中南海里灯火通明,窗外爆竹声此起彼伏。毛主席推开书房的门,揉了揉疲惫的双眼,走向餐厅。桌上摆着两盘素菜——一盘炒辣椒,一盘剩炒苦瓜,简单得让人心酸。作为国家领袖,他的年夜饭却比寻常百姓家还朴素。警卫员小李轻手轻脚端上一盘热腾腾的葱油饼,金黄酥脆,香气扑鼻。毛主席夹起一块,咬了一口,脸上却骤然一沉,筷子“啪”地拍在桌上:“这饼有问题!把程汝明叫来!” 程汝明,山东莱州东坊北村人,1926年出生在一个贫苦农家。13岁那年,他背井离乡,跑到天津的饭店当学徒,从洗碗擦地干起,偷学大厨的手艺。天津租界里,西餐馆林立,程汝明辗转于英式、法式餐厅,练就了一手地道的中西餐技艺。1950年新中国成立,他被分配到北京铁路专务运输处,凭着精湛厨艺,很快在列车上当起了主厨。 程汝明初到主席身边,信心满满。他听说毛主席爱吃红烧肉,便使出看家本领,精心烹制了一盘色泽红亮的红烧肉。没想到,端上桌后,主席一口未动。程汝明纳闷,壮着胆子问:“主席,这肉不好吃吗?” 主席摆摆手,语气温和:“肉很好,就是有酱油。” 程汝明一头雾水,后来才从警卫员口中得知,主席小时候家中开过酱油作坊,一次他看到酱缸里爬满蛆虫,从此对酱油避之不及。这让程汝明犯了难:红烧肉没了酱油,还能好吃吗? 他苦思冥想。一天,他在湖边散步,看到孩子们吃糖葫芦,红亮的糖衣在阳光下闪闪发光。灵光一闪,他决定用白糖代替酱油。回到厨房,他熬制糖色,配以盐和五香粉,精心烹制出一盘新式红烧肉。再次端上桌,主席尝了一口,眼睛一亮,连吃几块,盘子很快见底。从此,这道“无酱油红烧肉”成了主席餐桌上的常客,也让程汝明赢得了信任。 1959年,全国遭遇严重旱灾,粮食减产,饥荒蔓延。毛主席带头节约粮食,宣布不吃肉、不吃蛋,甚至把自己的口粮标准降到最低。程汝明看着主席日渐消瘦的面容,心急如焚。作为厨师,他深知营养的重要性,可主席的命令又不容违抗。 1960年除夕,程汝明下定决心,决定“剑走偏锋”。他想起主席爱吃的葱油饼——这道饼是他用山东家乡的做法改良而成,原本只用葱花、盐和五香粉,却意外成了主席的心头好。这次,他偷偷买了块肥猪肉,熬成猪油,掺进面团,还在葱花里藏了几粒肉丁。饼烤好后,金黄酥香,丝毫看不出破绽。 除夕夜,葱油饼端上桌,主席咬了一口,起初连连点头,可嚼了几下,脸色骤变。他拍桌喊来程汝明,语气严厉:“这饼里放了什么?” 程汝明低着头,坦白:“主席,我……我在饼里加了点猪油和肉丁。您太瘦了,身体撑不住啊!”说到最后,他的眼眶红了。 餐厅里一片寂静。主席沉默片刻,叹了口气:“汝明,我知道你的心意。可国家正困难,我不能破例。”他顿了顿,又说:“这饼分给大家吃吧。” 众人分食了葱油饼,有人偷偷抹泪。主席的坚持,让程汝明既感动又自责。从此,他再不敢私加荤腥,却也更用心研究素菜,力求让主席吃得健康。 毛主席的节俭,贯穿一生。三年困难时期,他不添新衣,衬衫打满补丁,牙膏用的是最便宜的牙粉。即便灾情缓解后,他的伙食也只略有改善,常吃剩菜,偶尔加一道程汝明擅长的鱼头炖豆腐。他常说:“国家还穷,浪费不得。” 程汝明在中南海服侍了22年,从未保留过一张菜谱。每份菜单用完即焚,因为主席的饮食习惯事关国家安全。他将主席的喜好烂熟于心,连家人都不知他在为谁做饭。晚年,主席因健康原因戒了红烧肉和辣椒,饮食以清淡为主,程汝明便钻研清汤和蒸菜,力求营养均衡。 1976年9月9日,毛主席在中南海去世,程汝明悲痛欲绝。他后来创作了“程府宴”,获评国家特一级厨师,2012年在北京去世,享年86岁。 那一盘葱油饼,不仅是程汝明对主席的关怀,也是毛主席与人民共患难的缩影。他的节俭,不是口号,而是融入日常的点滴。从不吃酱油的红烧肉到“违令”的葱油饼,程汝明用厨艺见证了一位伟人的自律与担当。 毛主席的节俭作风影响深远。据《人民日报》记载,他在三年困难时期带头减粮,带动全国形成节约风气。程汝明晚年接受采访时曾说:“主席让我明白,厨师不只做菜,更要懂民心。”这种精神,至今激励着无数人以勤俭为本,奋斗向前。