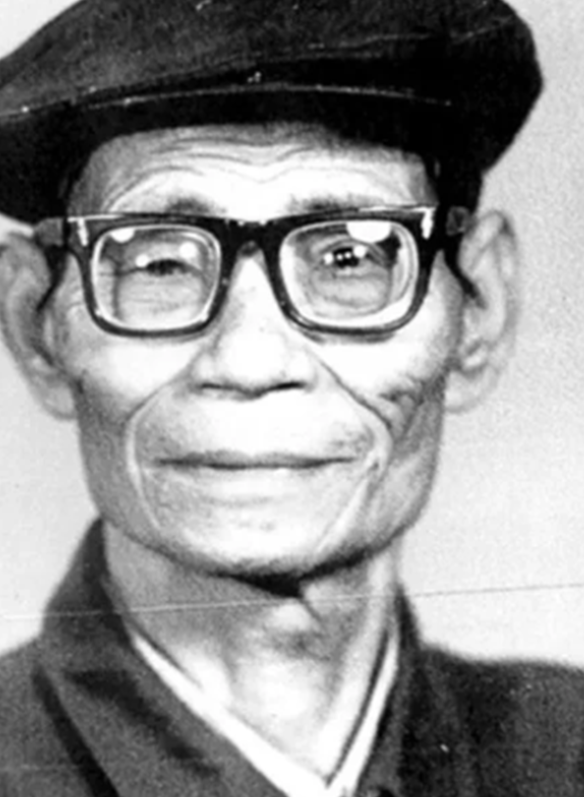

1938年,一名地下交通员在传递鸡毛信途中不幸被鬼子抓住,满心绝望之际,一个裹着小脚的妇人出现在视野中…… 这位地下交通员名叫胡殿,1910年出生于河北省迁安市的一个普通村庄,青年时期,胡殿机缘巧合与我党同志有了接触,被我党的革命理念所深深吸引,自此便加入我党,成为了地下交通员。 胡殿是个很有能力的人,他不仅有着超强的记忆力,能够看一眼情报就牢牢记住,还对人情世故颇有专研。 胡殿明白,在敌占区传递情报是件非常困难且危险的事,轻则身份暴露被鬼子残害,重则情报泄露,给党组织招来灾祸。 为了更好的完成任务,胡殿将自己多年钻研的人情世故发挥到极致,刻意结交了很多伪军,借着这些汉奸来打掩护。 同时,胡殿还开设了一个香油作坊,并想办法打响了香油作坊的名气,因为只有名气足够大,胡殿借着卖香油走街串巷传递情报才不会被怀疑。 有了这些准备,胡殿传递情报变得轻松起来,他只需按规定将情报制作成鸡毛信,然后在卖香油时将鸡毛信传递给党组织就可以了。 值得一提的是,鸡毛信是真实存在的,并不是电影《鸡毛信》虚构的,其实早在汉朝时期,就已经诞生了“鸡毛信”。 当时的“鸡毛信”唤做羽檄,是征调军队所用的文书,《汉书·高帝纪下》所言的“吾以羽檄征天下兵”就是证据。 另外,最初鸡毛信上插的并不是鸡毛,而是鸟类的羽毛,直到清朝时期,鸡毛才成了鸡毛信的常用之物。 还有,在抗日战争时期,并不是每个地方都用鸡毛信,也不是只有八路军才用鸡毛信,国民党也曾用过。 说回正题,因为胡殿做了充足的准备,所以他传递鸡毛信很轻松,有时候一天就能传递好几封,但事有万一,有一次胡殿在传递鸡毛信的过程中,就遭遇了大危险。 那是1938年的一天,胡殿如同往常一样挑着香油担子离开家,准备将怀中藏着的鸡毛信传递给党组织。 结果刚离开家不久,胡殿就被一队鬼子拦住了去路,当时胡殿心里是万分慌张,以为自己的身份暴露了,还想着要不要跟鬼子拼命。 但还没等胡殿做好拼命的准备,鬼子就将胡殿给抓了起来,这下胡殿连拼命的能力都没了,只能如同霜打的茄子一样任由鬼子压着前行。 不过,很快胡殿就又振作了起来,因为他发现鬼子并不是要押他去兵营审讯,这说明他的身份应该没有暴露,鬼子是因为其他事情才抓他。 于是,胡殿怀着侥幸心理,开始跟鬼子搭话,为了弄清鬼子的目的,胡殿还将那些刻意结交的伪军搬了出来。 可惜,伪军在鬼子眼里就是一条狗,没有任何面子可言,不管胡殿如何套近乎、求情,鬼子都置之不理,胡殿见状也只能放弃,决定等到了目的地弄清情况再想办法脱身。 时间流逝,转眼过去了十几分钟,鬼子押着胡殿来到了一处正在施工的山顶,随后经由监督施工的伪军讲解,胡殿才弄清自己为什么被抓。 原来,鬼子要在这处山顶建一个炮楼,因为缺少劳动力,所以到山下的村庄抓村民干活,而胡殿恰巧路过该村庄,鬼子以为胡殿也是这个村子的,于是就将他也给抓来了山上。 弄清原委后,胡殿试图解释自己只是个走街串巷卖香油的,祈求鬼子放了他,但鬼子根本不在乎他是干什么的,直接举起枪对准了胡殿,威胁说不干活就毙了他。 面对黑漆漆的枪口,胡殿妥协了,他知道再抗争下去只有死路一条,他倒是不怕死,但问题是,他身上还有好几封鸡毛信,若是这些鸡毛信被鬼子发现,那可就出大事了。 就这样,胡殿留在了山顶干活,他一边心不在焉的干着活,一边想着该如何处理怀中的鸡毛信,现在安全不代表以后也安全,万一哪天鬼子发神经要搜身怎么办? 可想了很久,胡殿也没能想出稳妥处理鸡毛信的办法,就在胡殿心焦不已之时,一名裹着小脚的妇人来到了山顶附近,大声呼喊着胡殿的名字。 胡殿顺着声音看去,发现来人竟是妻子崔氏,胡殿不知道崔氏为何会来,也不知道崔氏是如何用裹过的小脚走过这5里多山路的,胡殿只知道,崔氏到来是处理鸡毛信的唯一机会。 于是,胡殿连忙跟看守的鬼子请示,表示妻子来找他,肯定是因为他没回家,他去交代几句,就马上回来干活。 鬼子没当回事,满不在乎的挥了挥手就放胡殿去跟崔氏说话,胡殿在看到崔氏时,就已经偷偷将鸡毛信从怀中取出攥在了手里。 值得一说的是,鸡毛信虽是信件,但并不大,如果团成一团就更小了,这也是胡殿能将几封鸡毛信一起攥在手里的原因。 胡殿在来到崔氏跟前后,就立马抓住了崔氏的手,然后一边假装交代家里的事情,一边悄悄将鸡毛信转到崔氏手中。 待转移完鸡毛信后,胡殿便转身回了工地继续干活,而崔氏则头也不回的带着鸡毛信离开了,虽然离开的步伐稍显慌乱,但好在并没有引起鬼子的怀疑。 没了鸡毛信这个定时炸弹,胡殿便安心了,同时也有精力做些其他事情,他凭着超强的记忆力,将新搭建的炮楼及其周边的情况全都记了下来。 等脱身后,胡殿将记下的情报传递给了党组织,随后八路军根据胡殿提供的情报,成功端掉了这个炮楼。 作者:西凉烟雨