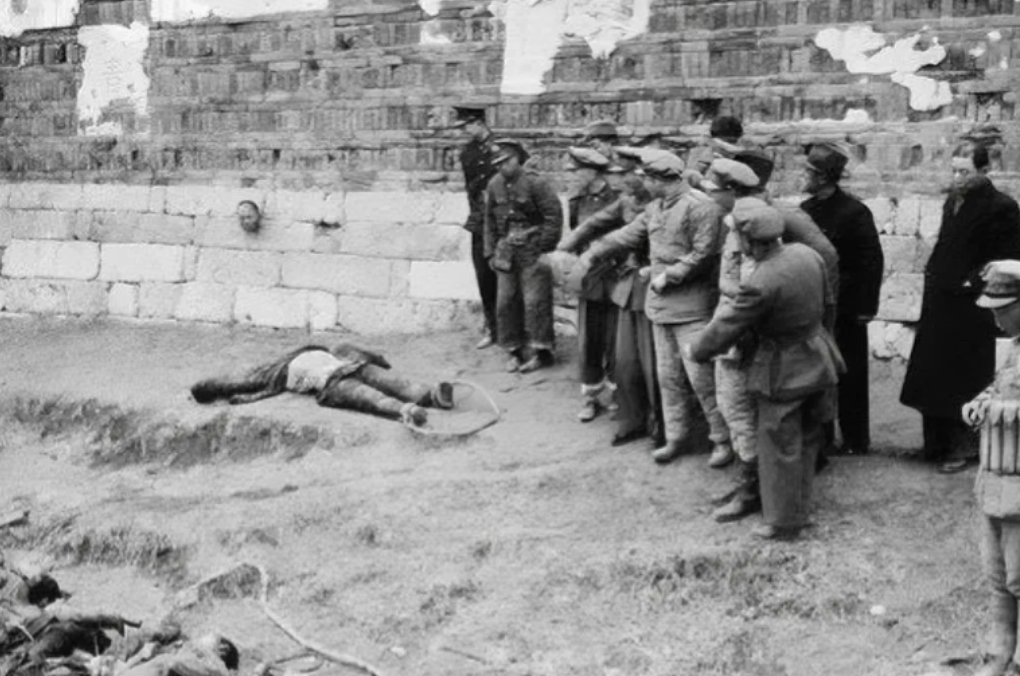

1951年的朝鲜战争中,我方只剩7名志愿军战士,在弹尽粮绝的同时还被200英军包围,千钧一发之际,19岁小战士郑起用尽最后一丝力气吹响了冲锋号,竟给自己吹出了个特等功。 在朝鲜战争激烈的岁月中,1951年的战场上,中国人民志愿军与联合国军之间的冲突频繁发生。 郑起出生于1932年的辽宁,自小生活在战争的阴影下。 他在十四岁时便加入了中国人民解放军,渴望为保卫祖国贡献自己的力量。最初由于年龄和体质的限制,郑起被安排在后勤部门,负责卫生和理发工作。但他对前线的渴望驱使他不断请求调任,最终在1950年,随着朝鲜战争的爆发,他被分配到了前线,担任了司号员。 在1951年的寒冬,郑起所在的中国人民志愿军347团钢铁7连面临着一场几乎必败的战斗。这场战斗发生在朝鲜的釜谷里,一个被苍凉山峦环抱的孤寂村庄。这里,冬季的风带着刺骨的寒冷,夹杂着火药和血腥的气味,战火连绵不绝。 当时的情形异常紧迫,英国29旅的皇家来复枪团已经在这个战略要地布下重兵。他们的营地设在一片被部分焚毁的树林中,树木的枯枝被炮火烧得焦黑,四周散落着坦克和各类军用车辆的残骸。此地的英军以其严密的防御和强大的火力支援著称,在这个战区内构建了一个几乎无懈可击的防线。 在这样的背景下,347团的任务是攻占这个战略要地。初冬的清晨,天空布满厚重的云层,太阳难以穿透云层的压抑。随着战斗的临近,战区内的空气凝重,弥漫着紧张与沉闷。 冷风中,郑起和他的战友们在山脚下的一片松树林中悄悄集结。他们的装备简陋,许多人的制服已被战火烧得破破烂烂。在他们的简易阵地上,地面上堆满了用以掩体的沙袋和临时挖掘的战壕。由于持续战斗和物资短缺,弹药和粮食已所剩无几。 就在战斗即将爆发时,英军的炮火突然如雨点般落在中国志愿军的阵地上。爆炸声震耳欲聋,炮弹在战壕附近爆炸,掀起一片片泥土和烟尘。战壕内的士兵们被迫趴下,以避免被飞溅的碎片伤到。 郑起在这生死攸关的时刻,深知仅凭他们手中所剩无几的弹药难以抵挡英军的全面进攻。在这种绝望的情况下,他决定采取一个极端的策略。他爬到了一个相对裸露的小土丘上,那里直接暴露在敌人的视线中。郑起知道这是一次几乎是自杀性的行动,但他没有选择。 就在郑起吹响冲锋号的瞬间,响亮的号声划破了战场上的喧嚣与混乱。这声音在山谷间回荡,仿佛激起了一阵阵回音,增强了其力量和渗透性。 他们不曾预料到,在物资匮乏,且人员伤亡惨重的情况下,中方还能发起如此大胆的反攻。英军士兵们的脚步因惊惑而凌乱,有的士兵甚至在不明所以的情况下,下意识地停下了脚步,转头四顾,试图从指挥官那里寻找答案。 而此时,郑起和他的战友们已经迅速调整好了阵形,准备利用这一机会。他们藏身在被零星炮火炸出的坑洞和倒下的树木后,利用地形的掩护,开始了反击。每一个士兵都清楚,这可能是生死存亡的关键时刻,他们的每一次射击都充满了决绝。 战斗中,郑起展现出了非凡的领导力和勇气。他不仅指挥战友们移动位置,还亲自参与到最前线的战斗中。他的军号不时响起,每一声都是对战友们的鼓励,也是对敌人的挑战。在他的指挥下,志愿军战士们以极高的士气和顽强的战斗意志,将英军逼入了被动。 英军尽管在武器装备上占优,但在这样不断的心理压力和物理攻击下,开始逐渐失去了先前的冷静和秩序。他们的回击虽然猛烈,但已经不如开始时那么有组织和效率。志愿军的机动和灵活性在这种环境下得到了充分的发挥,小规模的游击战术让他们能够有效地分散和消耗英军的力量。 随着战斗的持续,晨光逐渐变得明亮。山谷里的烟雾开始散去,战场的局势也越来越明朗。经过数小时激烈的交锋,英军的士气明显下降。许多英军士兵面对持续不断的攻击,开始显示出疲态。最终,在持续的压力和战场的不利局势下,英军的指挥官做出了撤退的决定。 这场原本被认为是必败的战斗,在郑起的一声冲锋号中找到了胜利的契机。这不仅是对郑起个人英勇的肯定,也是对整个战斗团队协作和战术应变能力的极大考验。他们凭借着对战场的精准判断和无畏的勇气,扭转了战局,从而创造了一个小规模战斗中的奇迹。 战斗结束后,郑起的英勇事迹迅速被传播开来,他因此被授予了特等功。这一荣誉不仅仅是对他个人的表彰,更是对整个团队精神的肯定。郑起在战后没有沉浸于过往的荣耀,而是选择继续在军中服役,直到1958年退役。退役后,他将自己的生命投入到了教育事业中,致力于培养新一代青年。 在教育工作中,郑起常常以自己的战斗经历为例,教导年轻人勇敢、坚韧和智慧的重要性。他相信,每一个人都能在生活的战场上,发挥出像他当年在釜谷里那样的精神。晚年的郑起常常回忆起那次战斗,不是因为战场上的硝烟和血腥,而是那种在绝境中寻找希望的决心和勇气,他认为那是对自己,也是对他战友们最大的考验与证明。