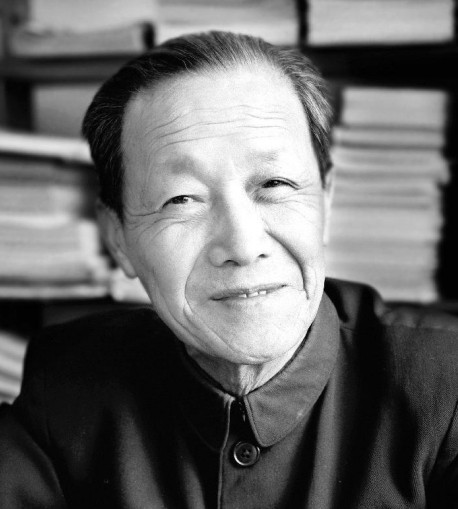

中国导弹为什么如此精准?全靠这位身穿5块钱背心的老人!他曾用18月就破解了“钱学森密码”,实现了导弹“指哪打哪”,这可是连美国科学家都无法完成的研究 ,他却做到了。他就是中国激光陀螺之父,高伯龙院士。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 高伯龙出生于1928年,那个年代是中国经历战火与动荡的时期,少年时期的他,亲眼目睹了社会的不安定与国家的危机,这让他从小就意识到,只有国家强大,人民才能真正拥有尊严。 在这样的环境中,高伯龙逐渐成长为一名聪慧且志向远大的少年,他不仅在课本知识中展现了非凡的天赋,尤其对理科充满兴趣,也深知要实现个人理想,必须要有一个安定的国家环境作为后盾。 随着日本侵略者的侵扰,高伯龙的学业遭遇了严重中断,就在这样的历史背景下,他毅然决然地加入了抗战队伍,为祖国的解放贡献了自己的青春,抗战胜利后,他继续完成学业,并考入了清华大学物理系,这一阶段的教育,为他后来的科研事业奠定了坚实的基础。 高伯龙的团队没有先进的设备,甚至连基本的实验工具都需自己手工拼装,那时候,科研设备严重短缺,所有实验材料都需要自己寻找和筹措,为了节省经费和提高效率,科研人员不得不利用废旧物资进行改造,这一切都充满了艰辛。 但高伯龙和他的团队并没有放弃,为了攻克技术难关,高伯龙不断与团队成员共同探索,在没有卫星支持的情况下,通过自主研发技术,确保了激光陀螺能够在极端条件下运行。 他带领团队连续工作,不分昼夜,经常工作到身体极度疲劳,为了确保实验的准确性,团队成员甚至需要忍受高温天气中不开风扇的酷暑,实验室内的空气沉闷,但大家依然坚持着,步步为营。 在这段艰难岁月里,高伯龙以顽强的毅力和对技术的执着,带领团队攻克了一个又一个技术难关,1978年,他们终于成功制造出我国第一代激光陀螺实验样机,这一突破意义重大,标志着中国在导弹精确制导技术上迈出了坚实的一步。 虽然成功制造出第一代激光陀螺样机,但高伯龙知道,这仅仅是开始,真正的挑战还在后面,激光陀螺技术的工程化才是关键,为了让技术得到广泛应用,尤其是在军事领域的应用,高伯龙团队面临着一系列复杂的技术难题,其中最为关键的便是高精度镀膜光片的制造。 当时的技术条件几乎无法支撑高精度的镀膜工作,这对于激光陀螺的性能至关重要,面对这一困难,许多人都认为这是不可能解决的问题,甚至有人劝说高伯龙放弃。 高伯龙始终坚信“别的国家有的,我们也要有,别的国家没有的,我们也能搞”,正是凭借这股不屈不挠的拼搏精神,最终高伯龙带领团队研制出第一代激光陀螺工程样机,极大地提升了中国导弹的精准度。 这一技术的突破,意味着中国的导弹能够实现“指哪打哪”的精准制导,即便在没有卫星导航的情况下,也能够独立完成任务,这一技术的成功,直接增强了中国在国际军事舞台上的话语权,并在全球范围内引起了震动。 高伯龙不仅在技术层面取得了非凡成就,他对科研的执着和对团队的领导也同样令人敬佩,生活中的高伯龙极为简朴,衣服几乎都是多年穿旧的,他更倾向于穿着一件五块钱的背心。 对于科研事业,他从不吝啬时间与精力,即使在病重卧床时,他依然时刻关注着科研进展,关心着团队的工作,尽管他自己已无力亲自参与,高伯龙不仅在激光陀螺的研究中取得了突破,他的精神与理念也深深影响了他的学生们。 他常常告诉学生:科研不仅要有理论的支撑,更要注重实践,不能纸上谈兵,高伯龙一生培养了约20多名博士生,许多学生也在他影响下,走上了科学研究的道路,继续为国家的科技发展贡献力量。 (信息来源:人民网《生命之光为强军“旋转”——追记中国激光陀螺奠基人、国防科技大学教授高伯龙院士》2019-09-12)