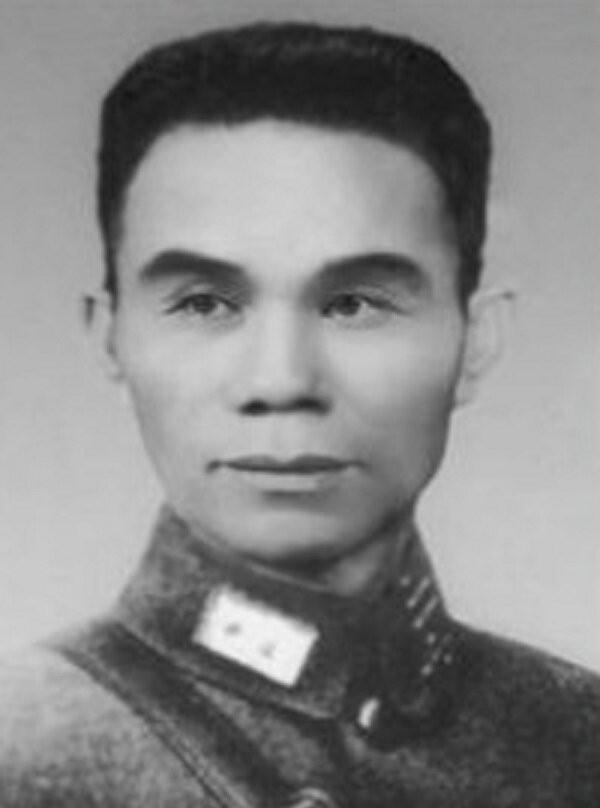

1949年,毛人凤不听朱家骅求情,下令杀了关在渣滓洞的前同济大学校长周均时。其实,这位物理学家的结局,早在八年就已经注定了。 那年11月27日傍晚,重庆歌乐山的大雾,提前把渣滓洞给笼罩了。 周均时隔着铁窗,他的手指不自觉地搓着囚服上的补丁。那是被捕的时候,学生偷偷塞给他的棉衫,领口还绣着 “德先生赛先生” 几个字。 铁门 “哐当” 一声开了,他心里清楚,最后的时刻到了。 这场突如其来的死刑,几乎没有任何预兆。周均时曾是中国物理学界的杰出人物,但他所处的时代,注定了他的命运会和政治斗争交织在一起。尽管他在学术上的成就斐然,参与过许多重要的科研工作,但无论如何,这些成就似乎都无法保护他免于被当作政治工具的命运。特别是在那个充满动荡与变革的年代,人的生命往往只是历史浪潮中的一颗沙粒,随时会被无情地冲刷掉。 周均时的名字,或许对于不少人来说并不陌生,作为同济大学的前校长,他在学术界的地位是不可小觑的。学生们对他充满敬仰,而他也致力于培养了一代又一代的学者。可是,政权更替的复杂性,让许多人陷入了无法逃脱的政治漩涡。周均时虽然身处学术圈,但在政治斗争中的立场和言论,很难不被放大和解读。尤其是在当时的重庆,他与一些不同政见的人有过交往,也未能避免卷入一些政权斗争的漩涡。 他的故事提醒我们,一个人的命运,不仅仅是由他的学识和才能决定的。更多时候,它取决于他所处的历史背景、政治环境和那个时代的风云变幻。周均时的死,不仅是一个学者的悲剧,更是那个时代无数知识分子命运的缩影。在那个大环境下,知识分子往往会在学术与政治的夹缝中挣扎,很难找到一个真正的立足点。那些看似能够左右社会的力量,常常最终由一些不可控的外部因素来主导,历史的洪流会把每一个个体卷入其中,任凭你是否有能力去抵抗。 在今天回看这个故事,我们或许会感叹历史的无情与权力的游戏,但同时也应该思考,在当时的政治背景下,知识分子究竟应该如何定位自己?是为了自己的信念与理想坚持到底,还是为了保护自己而随波逐流?周均时的命运给了我们一个警示:无论身处哪个历史阶段,学者与政治、历史的关系始终难以割裂。在某些情况下,理想与现实的冲突,甚至会让一个人走向绝路。 而在社会的发展过程中,类似周均时的悲剧,或许还会在某些历史时期发生。学术与政治的紧张关系并没有因为时代的变迁而得到根本的解决。即便是在今天,知识分子在表达自己的观点时,依然需要小心翼翼。尽管现代社会为知识分子提供了更多的自由和空间,但政治因素对个人命运的影响,依然不可忽视。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。