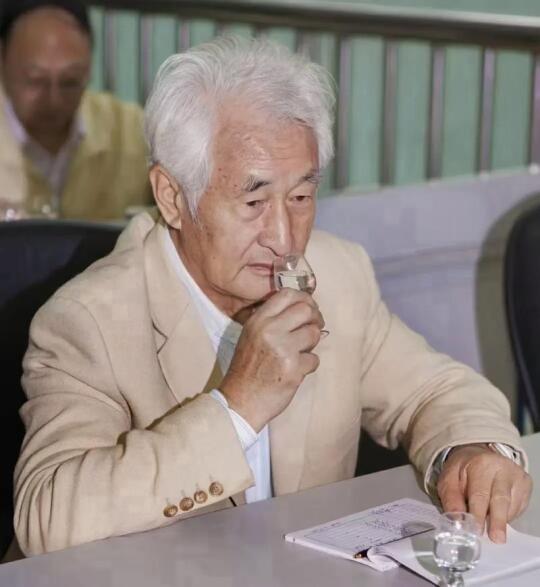

名人的诞生——季克良

发掘过去事件

2025-04-25 15:04:02

1939年4月24日,江苏南通一户贫寒农家迎来了一位改变中国白酒史的婴儿。季克良,这位被两个家庭共同抚养的农家子弟,以人民助学金完成学业,却因命运安排,在1964年踏入贵州茅台镇,开启了与茅台酒长达六十余年的血脉交融。

初到茅台时,酒厂年产量仅220吨,亏损84万元。他放下大学生身份,从背酒糟、上甑等基层工作做起,用科学眼光破解传统工艺密码。1965年,他发表论文《我们是如何勾兑酒的》,首次提出茅台酒“酱香、醇甜、窖底”三大香型分类,将勾兑技术从经验上升为科学理论,奠定了中国白酒香型评定的基础。他总结的“高温制曲、高温堆积、高温接酒”等十大工艺特点,成为茅台品质的黄金法则,并牵头制定首个酱香型白酒国家标准,至今仍是行业标杆。

1998年,金融危机与“朔州毒酒案”重创中国酒业,茅台销量腰斩。时年60岁的季克良临危受命,推动营销改革,亲自带队在全国十大城市促销,并力主接入国家电网、修建公路,将茅台从传统作坊转型为现代化企业。2001年,他带领茅台登陆上交所,开启资本化道路;2003年实现年产万吨目标,完成毛泽东、周恩来等领导人“让百姓喝上好酱酒”的遗愿,称此为“一生最幸福的时刻”。

退休后,他仍以“技术导师”身份守护茅台品质,2022年以83岁高龄被返聘指导酿造工艺。其提出的“离开茅台镇酿不出茅台酒”等理念,被写入茅台基因。从微生物菌种库建设到《勾兑酒》理论体系,他将千年古法提炼为可传承的学科标准。

从江南学子到茅台灵魂,季克良用一生诠释“匠人”与“掌舵者”的双重传奇。他的故事不仅是一瓶酒的史诗,更是一部中国工业从传统迈向现代的血脉注脚——当我们在品鉴茅台时,杯中的酱香,早已浸透了一位科学家毕生的理性与热忱。

0

阅读:4