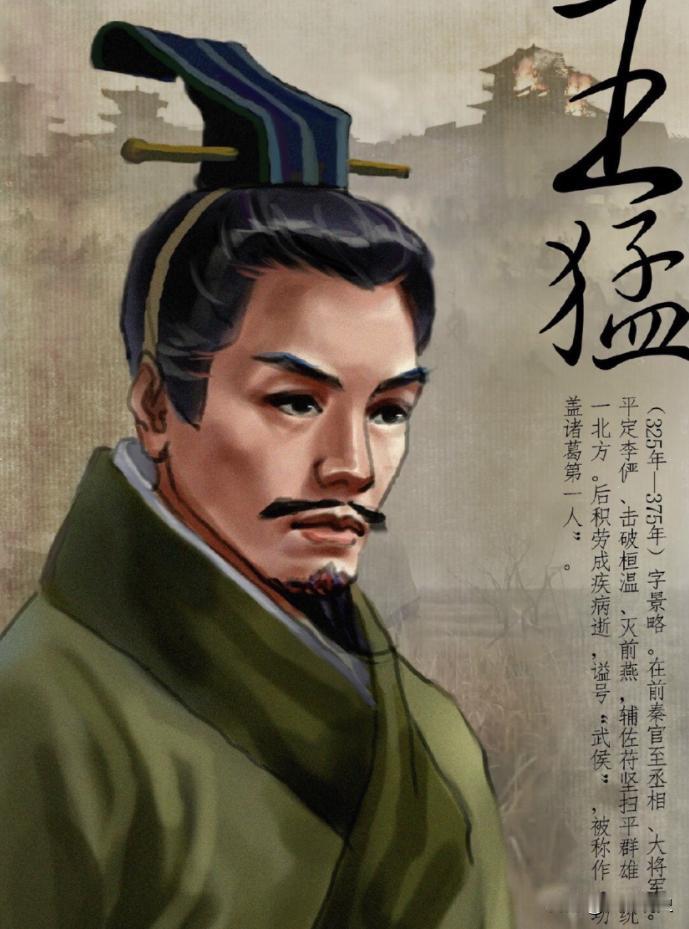

故事发生在公元354年,当时东晋大将军桓温带领军队向北进军,驻扎在灞水边上,此刻就有一个穷困潦倒的读书人前来拜见,桓温的手下看到过后通报了桓温,然后桓温将来人请到房里坐下,两人开始商量如今的局势,而且这个人还边说话边伸进衣服里抓虱子。 这个人就是王猛,是魏郡的一个读书人,年轻的时候喜欢读书,能熟读四书五经,而且胸怀大志,不过他有些不拘小节,所以别人都对他有别样的看法。面对这些人的看法,王猛并不在乎,也不会去斤斤计较,仍然按照自己的方法来生活,我行我素。后来王猛独自来到了华阴山隐居,整天熟读兵书,只为了能够遇到会青睐他的人。 后来王猛听说东晋大将军桓温北伐,率军驻扎在灞水之上,此刻他认为这正是自己施展抱负的机会,所以就决定下山去见见桓温,也碰碰运气。 眼前这个读书人虽然样貌不佳,三十多岁的年纪却满脸胡须,不修边幅,而且不注重自己的形象,可尽管如此也掩盖不了他的英武之气,可能他并非俗人,所以桓温一见到他过后就感到非常喜欢。 在两人交谈的时候,王猛竟然突然把手放到了衣服里面抓虱子,惹得在场的士兵们都嬉笑不已,不过王猛对于他们的朝鲜都习以为常了,丝毫不会被影响,而是一直按照自己的意愿来做事,边抓虱子边和桓温讨论局势。 桓温看到面前的王猛,并没有心生芥蒂,反而是很欣赏他那不在乎世俗的态度,恭敬地向他请教道:“我此次奉命前去北伐,率领的军队足足有十万之多,可是为什么三秦的那些豪杰都不来投靠我,祝我一臂之力呢?” 王猛听了后喝了一口茶,这才慢慢回答说:“将军奉天子之命深入敌境,马上就要攻破长安了,可是却一直驻扎在灞水不肯进军,所以那些老百姓们都觉得将军没有能力,自然而然就不会来投靠你了。” 王猛的这番话正中桓温的心思,毕竟他这次带兵出征并不是想要打仗,只是想要树立威严,为以后的谋权作准备罢了,所以桓温认为王猛能在这件事上帮助他,就想将他带在身边,而王猛觉得桓温身怀异志,所以并不想帮助他,然后就继续回到了华阴山,等待明主到来。 没过多久,机会又来临了。公元355年,符生当上了皇帝,不过他是一个暴君,让百姓们苦不堪言,他的弟弟符坚就想取而代之,于是便四处笼络人才,渴望夺取政权。在部下的介绍下,符坚顺利地见到了王猛。 两人刚刚见面的时候就像是老朋友一样,特别欣赏对方的才能,一起讨论当时的局势,相当痛快,每次符坚就会感叹道:“我得到王猛这样的军师,就犹如刘备当时得到诸葛亮一样。” 王猛在辅佐符坚当上皇帝过后,符坚特别宠爱王猛,将国政大事交给王猛,让他放手去干,而符坚甘愿在背后支持他。王猛当上左丞相过后,就对朝廷进行大刀阔斧的改革,短短几年的时间,前秦政权出现了欣欣向荣的景象,百姓们也安居乐业,特别感恩如今的皇帝。 而在这样的情况之下,王猛的功劳无疑是最大的,国家发展得好,统治者也就非常高兴,所以在一年之内,王猛就得到了五次升迁。 当时是前秦时期,上层社会发展总是掌握在贵族手中的,在他们看来他们就是国家的主人,不顾老百姓们的死活,肆意妄为。王猛为了撇除这样的陋习,在上任过后连续杀了二十多个贵族官僚,后来不好的风气就得到了改善,符坚对此也非常满意,他常常向众位臣子说王猛可以和管仲、子产等人相比。 王猛不但在处理国政上面有自己的一番见解,而在带兵打仗中也能勇猛无畏,他先后带领军队攻打了荆州,然后又消灭了前秦最大的威胁前燕,立下了赫赫战功。 不过正当此时,王猛却生了重病,整天只能躺在床上,更不用说是处理政事了。符坚听说他生病过后赶紧前来探望,王猛看到过后,紧紧抓住符坚的手对他说:“东晋虽然对大王来说算是威胁,但是那里的百姓们安居乐业,希望大王在我死后不要派兵攻打晋朝,这并不会对我们产生危害,相反的是鲜卑和西羌才是我们的敌人,陛下应该早些派兵将他们铲除,这样才可以更好地稳固江山社稷啊!”说完过后,王猛就离开了这个世界。 不过令人失望的是符坚并没有听从王猛的话,而是放任前燕的残余势力以及西羌的那些恶劣势力随意发展。果然在淝水之战当中,符坚带领的百万军队都被晋朝的军队杀了个精光,此刻鲜卑和羌族的人纷纷反抗起来,力图复国。 符坚趁乱逃出了长安,但还是抵不过后秦王姚苌的追捕,由于符坚不愿意交出传国玉玺,最后被姚苌残忍杀害。 这个故事是我在《资治通鉴》里面看到的,王猛料事如神,而符坚正是不愿意听从他的安排,才导致最后落得个亡国的下场,所以在处理事情的时候也需要听听别人的意见。 《资治通鉴》是北宋史学家司马光历时十九年完成的一本编年体史书,这本书记录了历史上大大小小的事件,同样也向我们表达了许多的道理,而这些道理都可以在我们的日常生活中体现出来。 如果你也想了解一下这本书,可以点击链接购买哦,价格实惠!