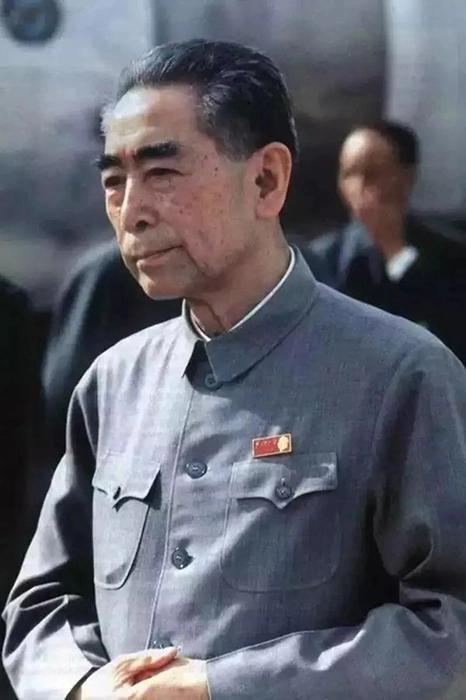

1997年,中国银行突然发现,每月只有400元工资的周总理,名下经有一笔1.2万英镑的巨额存款,算上利息,已经达到了46.7万元,这笔钱究竟从何而来? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年,中国银行在一次内部审计工作中,发现了一笔特殊的存款,这笔存款金额惊人,足足有46.7万元,而让人更为不解的是,这笔资金的名义所有人竟然是已故的周恩来总理。 但在中国的记忆中,周总理的一生都以简朴、廉洁著称,他的月工资不过400元出头,如此巨额的款项,既与总理的生活作风大相径庭,又没有任何公开记录的来源,这一发现引发了巨大的困惑, 工作人员开始查阅相关账目和历史记录,但这笔资金的来源却并不简单,这令大家不禁想要探寻,半个世纪前究竟发生了什么,经过仔细调查,发现这笔钱始于1967年,那是一个特殊的年代。 周恩来总理一家突然收到了一笔汇款,这笔款项来源不明,但金额巨大,达到了1.2万英镑,按照当时的汇率,这相当于八万两千多人民币。 这是一笔无法忽视的捐款,而款项的用途,是对新中国建设表达了一份支持的意愿,然而这笔钱并未被迅速归属于国家,而是因为匿名的特殊性质,被暂时搁置, 根据当时的国家政策以及周总理一贯的原则,私人捐款是不能直接进入国家账户的,周总理的态度非常明确,明确不能保留这笔捐款,并要求有关部门对来源进行追查。 尽管这是一种雪中送炭般的支持,但程序法度始终需要优先,周总理指示无论如何都要找到汇款人不是为了追责,而是出于对国家财产安全负责的严谨态度。 然而由于那是一个特殊的历史阶段,加之资金是匿名寄来的,在当时技术条件和社会环境下,寻找捐赠人的过程异常困难。 查无结果之下,工作人员决定将资金存入中国银行,以总理个人名义保管,等待未来查清事实后再进行归还或分配。 这一存款便在银行静静地沉淀,一晃30年过去,关于这笔钱的出处,几代银行工作人员并未放弃继续寻找答案。 直到1997年的审计工作中,这笔存款终于再度被提起,此时,随着多年的利息累计,这笔款项的价值已经从当初的1.2万英镑增长到了46.7万元人民币。 事情再一次引起注意,重新成为调查的焦点,在大量的历史文档和材料中,银行终于破解了这笔资金的来源,让人意外的是,款项的捐赠者,是一对普通的夫妻——刘本昆和刘道蕊。 故事又回到了更久远的历史,他们的背景令人感慨,刘本昆是中国人民银行的一名员工,1940年代在伦敦分行工作,见证了一个充满复杂斗争的时代。 而刘道蕊,原名多利,是一名英国女孩,战争的动荡改变了她的命运,迫使她在伦敦寻找新的生计,这使她进入了中国银行伦敦分行工作。 二人在海外相识,多利不仅学会了处理繁琐的银行事务,还表现出了非凡的正义感和责任感。 她曾亲眼目睹一些募捐资金遭到不法人员侵吞,为了保护这些捐款,她冒着风险偷偷将募捐箱藏了起来,这种无私行为,让她和刘本昆结下缘分,走向婚姻。 1949年新中国成立后,海外华侨和从事国际业务的银行人员普遍受到祖国的感召,刘本昆夫妇也不例外,虽海外生活安稳,但内心深处始终牵挂着祖国。 他们决定将多年积累的资产低价变卖,所得1.2万英镑本是夫妻二人多年打拼的全部积蓄,却选择以匿名的方式捐给国家。 捐赠的唯一目的,是希望这笔钱能够用到祖国最需要的地方,为正处于百废待兴的新中国尽一份绵薄之力,因匿名的缘故,这对夫妇从未考虑过因为捐款而获取任何荣誉。 因为工作的需要和组织的信任,1967年,刘本昆得以回国工作,而刘道蕊也意愿随夫回到中国,共建未来,在丈夫的感染下,刘道蕊对中国充满了深厚的情感,她正式加入中国国籍,并改名为“刘道蕊”。 夫妇俩不仅身体力行回国报效,还怀着一颗赤诚之心,希望通过手中的财力支持国家的建设,不过,他们捐出的巨款因为匿名的原因,并未立即达到捐款人的初衷,而是以一种意想不到的方式跨越了时代。 得知自己的捐款意外地在银行沉睡了30年,刘本昆夫妇并未感到遗憾,而是积极配合后续的处理决定。 尽管他们的生活并不富裕,但依旧坚持不可能将这笔捐款收回,因为他们早在决定捐款的那一刻,便树立了“不留执念、不求回报”的原则。 最终,这笔资金被用以设立基金会,用于奖励银行系统中表现优异的员工,也成就了一段更长久的影响力。 今天来看,这不仅是一段与金钱相关的故事,更是一堂深刻的人生课,展现了一种无私奉献的精神,跨越了时代的局限,长久地传递感动。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明网——揭秘周恩来工资:每月不过400元 竟现1.2万英镑存款