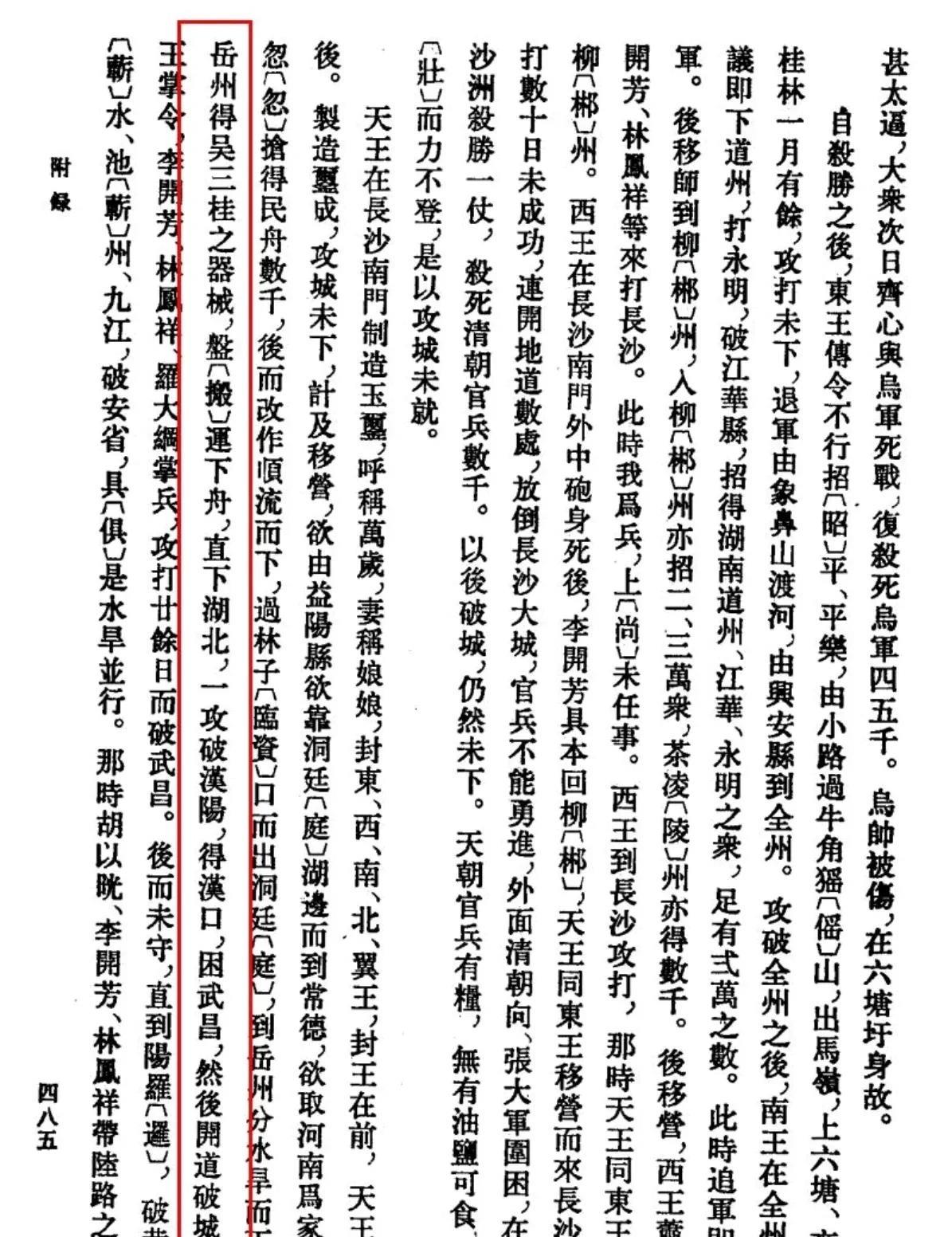

1972年,24岁的女干部李玉枝嫁给了一级伤残战斗英雄,新婚之夜二人同房时,她竟然拿布条把自己和英雄绑在了一起,这是为何呢? 1972年的一个夜晚,在广东某个小镇的婚房里,新娘李玉枝轻轻地从床头柜里取出一条准备好的白布。她小心翼翼地将布条的一端系在自己的手腕上,另一端轻柔地系在新郎麦贤得的手腕上。这个不寻常的举动,在这个特殊的新婚之夜显得格外醒目。布条不仅仅是一个简单的连接,更像是一个庄重的承诺:从今以后,她要与这位战斗英雄同甘共苦,生死相依。 事情要从三个月前说起。那是一个普通的工作日,李玉枝正在妇联的办公室里整理着近期的工作报告。忽然,上级领导把她叫到了会议室,给她安排了一项特殊的任务:组织她与一级伤残军人麦贤得的婚姻。当时的李玉枝已经24岁,在当地妇联工作多年,一直以来都以高度的政治觉悟和认真负责的工作态度著称。她经常深入基层,为当地妇女争取合法权益,帮助解决家庭纠纷,在群众中有着良好的口碑。正是因为这样出色的表现,组织认为她最适合承担这项重任。 消息传到李玉枝家中时,却激起了轩然大波。她的父母始终期待女儿能找一个条件相当的对象,组建一个幸福美满的家庭。当得知女儿要嫁给一位重伤军人时,父母的第一反应是坚决反对。但是当他们了解到麦贤得的事迹后,态度发生了根本性的转变。 1965年,麦贤得在中国海军服役期间参加了著名的"八六"海战。那是一场惊心动魄的战斗,在密集的炮火中,麦贤得所在的舰艇遭到了猛烈攻击。当时的场景异常惨烈,炮弹在甲板上爆炸,浓烟弥漫了整个战场。面对敌人的攻击,麦贤得始终坚守在自己的岗位上,直到被一枚炮弹击中头部。那次重创差点夺去了他的生命,经过医护人员的全力抢救,他虽然保住了性命,但却落下了严重的后遗症。 据麦贤得的战友回忆,负伤前的他是一个开朗热情的青年,作战技术过硬,还经常在战友中间即兴演唱家乡的民谣。然而重伤之后,他的情况让人揪心:智力只相当于十三岁孩子,右侧身体瘫痪,生活难以自理,还要经常忍受癫痫发作的折磨。但即便如此,他仍然保持着军人的本色,从不向命运低头。 在了解了这些情况之后,李玉枝没有犹豫太久就接受了这项任务。在她看来,照顾好一位为国捐躯的英雄,不仅是组织交给她的任务,更是一个普通公民应尽的责任。这个决定得到了她父母的支持,他们也为自己能有这样一位英雄女婿而感到自豪。 就这样,一场特殊的婚礼在当地举行。婚礼虽然简单,却格外温暖。战友们专门从各地赶来参加,还带来了他们珍藏的、记录着麦贤得在部队时英勇事迹的老照片。这些泛黄的照片中,年轻的麦贤得穿着笔挺的海军制服,目光坚毅,神采奕奕,仿佛在向人们诉说着那段波澜壮阔的岁月。 婚后的生活并不像童话故事那样简单。为了能够更好地照顾麦贤得,李玉枝做出了一个重要决定:辞去了在妇联的工作。在此之前,她专门到当地医院进修了三个月,跟随护士长学习了基础护理知识,特别是癫痫病人的急救处理方法。每天晚上回到家,她都会仔细记录下学到的要点,生怕遗漏了任何重要细节。 他们的邻居都被这对特殊夫妻的故事所打动。隔壁的张大娘经常主动帮忙照看麦贤得,让李玉枝能抽出时间去街上采购生活用品。街道主任得知情况后,还专门协调了社区医生,定期上门为麦贤得检查身体状况。这些来自四面八方的关怀,让这个家庭感受到了浓浓的人情味。 李玉枝很快就摸索出了照顾麦贤得的规律。每天清晨,她都会先给丈夫做一套简单的康复按摩,然后细心地喂他吃早饭。白天的时候,她会搀扶着麦贤得在院子里走动,帮助他锻炼右腿的力量。为了防止他在走动时摔倒,她总是寸步不离地跟在旁边。 最让李玉枝揪心的是麦贤得的癫痫发作。这种情况往往毫无预兆,有时甚至在深夜突然发生。正是因为这个原因,她才在新婚之夜想出了用布条相连的办法。只要麦贤得一有异常,她就能立即察觉。每当发作时,她都会迅速将软垫垫在他的头下,保护他的气道,直到发作结束。这个看似简单的布条,成了他们之间最特殊的纽带。 在精心的照料下,麦贤得的情况逐渐有了好转。他的右手开始能够握住筷子,虽然动作还不够灵活,但已经能够自己吃饭了。右腿的力量也在慢慢恢复,扶着墙能够独立走上几步。语言能力也有了进步,虽然说话还不够流畅,但已经能够用简单的词句表达自己的需求。 随着身体状况的改善,麦贤得开始展现出积极向上的一面。当地一家药厂想请他代言某种药品时,他坚持要先了解药品的具体功效,最后因为担心可能会误导其他病患,婉拒了这个报酬丰厚的机会。这个决定,展现了一个军人的担当和责任感。 更让人感动的是,麦贤得始终惦记着那些需要帮助的人。每当收到抚恤金,他都会拿出一部分捐给贫困地区的学校。在他看来,自己受到了国家和社会的关爱,也应该尽一份力量去帮助其他人。 时光飞逝,当年那条连接着新婚夫妻的布条早已不再使用,但它所象征的责任与关爱却永远留存在这个家庭中。