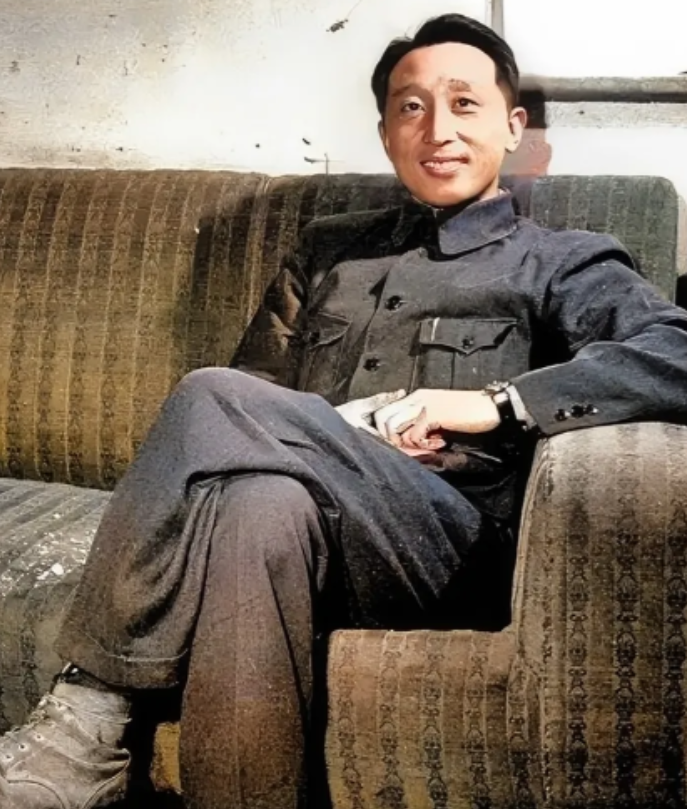

50年代初,张作霖的二儿子张学思,一张罕见的留影,镜头中的他穿着中山装,看起来英俊帅气。

在1950年代初的一张珍贵照片中,张学思,张作霖的二儿子,显得英俊而帅气。他身着典型的中山装,目光坚定。张学思在张家的众多子嗣中并不是最著名的,那个荣耀属于他的哥哥张学良,闻名遐迩的少帅。但张学思的人生轨迹同样引人注目。

与许多兄弟姐妹的选择不同,张学思选择了一条独特的道路。在抗日战争爆发后,他毅然前往延安,进入抗日军政大学学习。在那里,他不仅学习军事理论和策略,还深入了解了中国的政治动态。他的决定,虽然在张家引起了不小的波澜,但张学思坚定不移。

张学思在军政大学的学习期间表现出色,不久后,他开始了他的军事生涯。他先后担任冀中军区司令部参谋处长、晋察冀军区平西军分区参谋长等重要职务。在这些岗位上,张学思展现了非凡的军事才能。他精心策划战役,与日军斗智斗勇,为中国的抗日战争做出了重要贡献。

特别是在某次关键战役中,张学思的表现格外出色。他深夜与部下研究作战地图,分析敌军动态。他的声音低沉而坚定:“我们必须出其不意,迅速行动。” 那夜,月光下的战地,张学思指挥部队展开了一场精妙的夜袭,取得了重大胜利。

张学思的军事生涯中最为艰苦的一次战斗发生在一个寒冷的冬夜。那天,天空布满了乌云,压抑的气氛预示着即将到来的战斗。敌军的大规模进攻就在即将到来的黎明前夕突然开始了。炮火轰鸣,弹雨如注,战场上尘土飞扬,视线模糊。

张学思身着军装,头盔紧扣,他指挥着部队迅速进入战斗位置。战壕内,士兵们紧张地准备着,子弹被快速装填,枪口对准了前方。张学思站在战壕的最前沿,他冷静地观察着敌军的动态,同时下达指令。

随着敌军的接近,战斗变得愈发激烈。张学思手中的武器不停地发出火光。尽管敌军的火力强大,但他和他的士兵们顽强抵抗,不让一步。他们利用战壕和周围的地形,有效地阻挡了敌军的多次冲击。

但战斗的残酷不仅体现在敌我双方的交火上。张学思眼见周围的战友一个个倒下,有的士兵被弹片击中,有的则因为失血过多而昏迷。每当有战友受伤,张学思都会迅速指派人员将伤员拖到相对安全的后方。他的眼神坚定,手中的武器更加紧握,他在这场硝烟弥漫的战斗中,始终站在最前线。

随着战斗的持续,弹药开始短缺。张学思迅速调整战术,命令士兵节约使用子弹,并利用地形进行防守。他们利用战壕和废墟,与敌人展开近战,使敌军无法轻易突破防线。在张学思的指挥下,部队展现出惊人的韧性和勇气。

夜色渐深,战斗仍在持续。张学思身上也沾满了泥土和血迹,但他依然坚守在战斗的第一线。他穿梭在战壕之间,不断地调动部队,稳定军心。在他的指挥下,士兵们虽然疲惫,但战斗意志依然坚强。

在经历了这场激烈而漫长的夜间战斗后,张学思和他的部队成功地阻挡了敌军的猛烈进攻。随着天空逐渐泛白,战斗终于结束。战场上的景象令人心酸:破败的战壕,焦黑的土地,以及散落的弹壳,无不诉说着这场战斗的惨烈与英勇。

此战过后,张学思的军事生涯进入了一个新的阶段。1955年,他被授予了海军副参谋长的职务,同时被授予少将军衔。这一荣誉不仅是对他在战场上英勇表现的认可,也是对他军事才能和领导力的肯定。

在海军副参谋长的职位上,张学思展现出了与陆军时期同样的卓越才能。他深入研究海军战略和技术,推动了许多重要的军事改革。他的工作重点是加强海军的现代化建设,提升海上作战能力。张学思特别重视海军军官的培训,他认为优秀的指挥官和精良的舰队是海军强大的基石。

在张学思的领导和推动下,中国海军逐步进行了一系列的现代化改造。他致力于引进和研发新型武器系统,改进海军舰艇的设计,提升海军作战的信息化水平。在他的努力下,中国海军的作战能力得到了显著提升,为中国海军的发展奠定了坚实的基础。

同时,张学思也非常关注海军的国际交流与合作。他多次出访海外,与多国海军进行交流,分享经验,学习先进的海军理念和技术。这些交流不仅提升了中国海军的国际形象,也为中国海军的进一步发展打开了视野。

张学思在海军事务上的贡献,为中国海军建设和发展作出了不可磨灭的贡献。他的工作不仅体现在具体的战略和技术层面,更体现在他为海军注入的新思想和新活力上。在他的带领下,中国海军不断向前发展,成为了一个更加现代化、强大的军事力量。

张学思的军事生涯,从抗日战场的激战到海军建设的深耕细作,都体现了他对国家和民族的忠诚与奉献。他的一生,是中国近代军事史上的一个重要篇章,他的故事激励着一代又一代的军人。