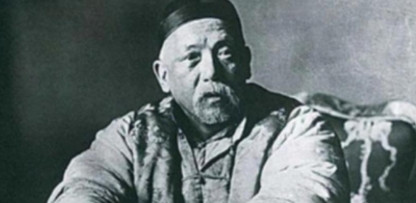

袁世凯身高不足160,从不锻炼,走进走出,楼上楼下,都要坐轿子,饭量却特别大,一个人光早餐就吃的下:20个鸡蛋,一笼蒸蛋糕,一只清蒸鸭子! 1870年代,河南项城的一个普通少年袁世凯,还没想过自己会成为清末权臣。那时的他,跟着叔父袁保庆在军营里混日子,学会的第一件事不是舞刀弄枪,而是单手剥鸡蛋。 军营里,鸡蛋是效率的象征——剥得快,吃得快,才能腾出时间操练。年轻的袁世凯手腕一抖,蛋壳落地,蛋白入口,三秒搞定,引来一片叫好。 这招“绝活”后来成了他小站练兵时的招牌动作,连北洋新军的士兵都得学着剥蛋来练手速。 到了1900年代,袁世凯已贵为直隶总督,鸡蛋却从军营的“效率工具”变成了他权力生活的“必需品”。据《北洋医事档案》记载,袁世凯每天早餐要吃掉至少20个鸡蛋,搭配双份北京填鸭和蒸蛋糕。 厨师郭启明曾在1916年《益世报》回忆:“鸡蛋得挑通州最新鲜的,沉底的不要,水得用密云水库的活水,蒸笼还得垫张家口莜麦秆。”这套繁琐的流程,简直像在伺候一位美食皇帝。鸡蛋的数量一度引发争议,管家袁乃宽日记里提到,1909年后他因健康问题减到15个,但这数字依然让旁人咋舌。 鸡蛋对袁世凯意味着什么?它不仅是食物,更是他对秩序的执念。军营时期,鸡蛋代表纪律;权倾天下后,鸡蛋成了他掌控一切的象征。 每天清晨,5:30鸡蛋送达,6:00开始蒸制,7:15准时传膳,时间卡得像军令一样精准。甚至在训斥厨子时,他还会冒出河南项城方言:“信球货!蛋黄蒸老了还敢端上来?”这句粗话,透着他对细节的苛刻,也藏着他对权力的焦虑。 如果说鸡蛋是袁世凯的“权力密码”,那官轿就是他的“移动王座”。据轿夫王德顺1936年在《北平晨报》回忆,袁世凯的轿子底板用加厚黄铜板打造,四个壮汉抬轿,从居仁堂到新华门不过千米,却要轮三班,汗水能湿透三层褂子。 轿内摆着紫檀痰盂、景泰蓝烟具,还有特制的双层餐盒,装着热腾腾的鸡蛋和鸭子。轿帘从最初的棉布换成丝绸,再到英国呢绒,象征着他地位的步步高升。 但这顶轿子,也是袁世凯的“囚笼”。《北洋医事档案》1913年记录,他身高仅五尺一寸(约155cm),腰围却达三尺二寸(107cm),体重逼近百公斤。 协和医院1921年病例研讨会估算,他每日热量摄入高达6000大卡,远超普通劳工的两倍。身体的负担让他几乎离不开轿子。中南海居仁堂的平面图显示,楼梯踏步特意压低到15厘米,各楼层还设有抬轿转台,甚至卧室到办公室短短23米,也得靠轿子代步。 1915年,洪宪帝制闹得沸沸扬扬,袁世凯却在轿子里度过了无数个不眠之夜。他常独自坐在轿中,手握一枚熟鸡蛋,盯着轿帘外的光影发呆。 轿夫们不敢出声,只闻轿内飘出一股鸭油混着龙涎香的怪味。据侍从回忆,他有时会突然掀帘,盯着远处的紫禁城喃喃自语:“这天下,到底是谁的?”这顶轿子承载了他的野心,也困住了他的身体和灵魂。 1916年,袁世凯的“皇帝梦”破灭,洪宪帝制仅持续83天便草草收场。他的身体也在这时彻底垮掉。协和医院记录显示,他晚年罹患“消渴症三期合并肾衰”(即糖尿病晚期),脉象“滑数有力,肝阳上亢”。 法国医生贝熙业曾开出“巧克力减肥处方”,试图控制他的饮食,但袁世凯依旧我行我素,每天鸡蛋和烤鸭照吃不误。 那年春天,袁世凯最后一次坐上官轿,前往新华宫。他特意穿上那件腰部暗袋能装20枚鸡蛋的朝服,像是想找回昔日的威风。 轿子晃晃悠悠,轿夫们却发现,轿内的袁世凯异常安静。掀开轿帘一看,他手里攥着一枚剥了一半的鸡蛋,眼神空洞地望着远方。几天后,他突发尿毒症,撒手人寰,年仅57岁。 袁世凯的一生,从小站练兵的意气风发,到北洋权臣的叱咤风云,再到洪宪帝制的自毁前程,鸡蛋和官轿贯穿始终。 鸡蛋是他对秩序的执念,轿子是他权力的象征,但两者最终都成了压垮他的负担。他的故事,像极了那枚剥了一半的鸡蛋——看似完整,却早已裂痕密布。 回望袁世凯的一生,他的早餐桌不仅是饮食的舞台,更是权力与人性的缩影。鸡蛋、烤鸭、官轿,这些细节拼凑出一个复杂的人物:他既是掌控北洋的强人,也是被身体和野心困住的凡人。他曾单手剥蛋,笑傲军营;也曾坐在轿中,孤独地面对帝制的幻灭。 今天,站在中南海居仁堂的旧址前,仿佛还能闻到当年的鸭油香和龙涎香。袁世凯的故事提醒我们,权力或许能让人站上巅峰,但也可能成为最沉重的枷锁。他的鸡蛋和轿子,早已随历史散去,但那份对秩序的执念和对权力的追逐,却仍在历史的长河中回响。